读者来信(165)

作者:三联生活周刊(文 / 吴小悝 孙念愚 于同 刘海明 莫幼群)

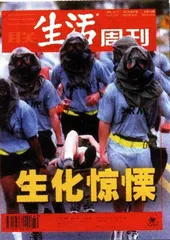

值得庆幸的是,散播炭疽病菌的人并没有掌握更加可怕的投放手段,因此,生物学家的清白并没有被破坏得那么彻底。不过,如果反过来理解,事情就显得更加可怕:人类没有遭受大规模的灾难仅仅是因为运气不错。

北京 吴小悝

只有打击是不够的

昨天一位上海朋友给我发E-mail说因为APEC会议,上海一段时间内根本找不到盗版DVD。他托我在北京给他找一部电影。说实话,我并不爱买盗版DVD。我有几张正版美国大片DVD,花絮齐全,画面清晰,声效非常之好。而绝大部分盗版做得实在是糙,足可以开一家大型马赛克生产厂了,有的根本不读盘。但因为盗版实在便宜,而且卖盗版的人相互竞争让价钱已经跌到7元钱一张了。正版30多美元一张,换算成人民币300多元,实在是太贵了。问题是即使有钱,也没地方去买。国内正规厂家不知道为什么总爱出老掉牙的电影。

政府已经采取了一系列措施打击盗版,随着加入WTO的日子越来越近,打击力度也越来越大,电视上经常出现焚毁非法出版物,或者用压路机压小山一样的盗版光盘的镜头。先不说这样的做法是不是有些浪费,我想说的是政府在打击盗版的同时,能不能更加大发展出版事业的力度,比如加快引进的速度,拓宽引进视野,最重要的是减少各种繁琐的手续以降低生产成本。盗版生意之所以红火是因为经济上的优势,从根上打击盗版就应该也用经济手段。如果观众能用比较低的价钱买正版,我想没有谁愿意再去光顾盗版了。

北京 孙念愚

大学周围的新行当

每一座大学周围都有一圈做生意的,它们就“寄生”在学生身上,所以学生当中有什么需求马上很快就能在这些小门面店上反应出来。根据本地一家报纸报道,武汉一些高校周围出现了小诊所,这些诊所一般面积不大,卫生条件极差,但却担负着很重要的任务:为高校里怀孕的女生“销赃”。据诊所里的“医生”介绍,生意还很不错,一个月总有四五例病人,多的有七八例。这些小诊所里做一次人工流产要120元,更复杂点的手术要更贵点。小诊所固然能为患者保密,但不能为患者的健康提供保证,最后还得正规医院为他们“善后”。

据我所知,有的女大学生已经不止一次出入这种小诊所了。有些是恋爱期间激情难奈或敌不过男朋友的要求,也有少数则是在提供性服务。这么随便就在不应该的时候怀孕,而且选择不应该的场所去解决问题充分说明我国性教育的落后,连受着高等教育的女大学生也不了解必要的安全性行为知识。这也说明在性教育中遗漏了一个重要的方面:即没有告诉不慎怀孕的人应采取哪些措施避免进一步受到伤害。

武汉 花铁南

谁来约束执法者?

最近两桩跟陕西有关的事上了报纸。一件发生在西安,一位李姓司机开车行驶在西铜高速公路上,当他打算超车时影响到后面一辆也准备超车的小面包车,结果小面包车开始用喇叭喊话,让李司机停车,李司机没有照办,然后就突然听到一声枪响。面包车随后赶上来堵住李司机的车,一名警察拿着枪,拉开车门,把李司机拽下来,用枪打他的头。该勇敢的警察开枪的惟一理由就是你超车害得我超车不成。另一桩事发生在渭南,一辆红色桑塔纳压了菜贩子的大葱,结果双方争执起来,桑塔纳里的人用手机打了个电话,招来七八个青年围殴菜贩子。菜贩子赶紧跑,桑塔纳在后面追。最后周围群众看不过去,围堵桑塔纳。车里人最后弃车跑了。事后调查,肇事者不是车主,桑塔纳车牌开头两个字母是WJ。一般车牌也没有胆子做这样的事。

这两件事的共同点是权力壮了人的胆,为什么人很容易就被权力迷惑?或者是我们把权力和限制分得太开,让那些掌权者只有在受到惩罚后才知道当初忘记了还有限制。

西安 于同

维持破产财政的新思路

岷县是甘肃有名的贫困县。从6月29日开始,该县堡子乡借口“社会治安综合治理”,别出心裁地发起一场“运动”,逼使村民选举“劣迹人”。“劣迹人”究竟是个什么概念,堡子乡副乡长唐胜汉曾有过十几种解释,像不孝敬父母、教子不严、留长头发(男性)、穿衣服不正(主要指花衣服),以及邻里不和等等,都被包括在内。让人啼笑皆非的是,一个年仅14岁的小男孩蔡尕换,被唐胜汉痛斥为“劣迹人”,却是源于他的名字不好听。如果被选为“劣迹人”,除了要交纳300~1200元不等的罚款外,还须到乡政府接受几天“劳动改造”。如稍有不从,就要遭受皮肉之苦。读这样的报道,很容易让人联想到“文革”那场浩劫。单从堡子乡的领导公开宣扬“运动要来了,我们是乡上特派下来的‘三清工作组’”,就让人不寒而栗!再看看堡子乡选举“劣迹人”的具体措施,诸如对村民动辄打骂罚站,甚至将人绑在树上“亮相”,这不是“文革”遗风的翻版又是什么?何况乡里还硬性给村民们分配了“劣迹人”名额,若选不出这么多坏人,就无法“完成”任务,就得挨骂、挨罚。

我们知道,很多地区的乡级财政是在破产的状态下运行,为了解决人数巨大的干部队伍的吃饭问题,难免花样百出。

南宁 刘海明

短评

走开,别挡住我的阳光

一日路过某住宅区,突然看到一栋旧楼顶端垂下一面超大横幅,上面写着几个大字:“还我阳光权!”字体之巨大,颜色之鲜红,直让人看了触目惊心。原来,在这栋旧楼正南面,正在兴建一幢高楼,距离挨得很近,一旦落成,必将大大损害旧楼居民的阳光资源。其实,这类关于阳光权的争端乃至官司,几乎每个城市都在发生。

建筑学上有一个名词叫“日照间距”。楼与楼之间的“日照距离”多大为宜,应该有一个客观的标准。例如北京市就这样规定:要求保证每户居住单位至少有一间主要房间在冬至日的满窗日照时间不短于一小时。也就是说,在一年中白天最短的日子,每户居民仍能享受到至少一小时的暖阳。然而在城市的实际发展过程中,某些开发商为了实现利润最大化,有意识地加大楼盘的建筑密度,紧缩住宅楼之间的“阳光间距”,从而“掠夺”了相当一部分居民的阳光权。而我们一些城建主管部门由于短视或者出于别的考虑,也在默许甚至纵容这类建筑的存在。这几乎已经成为当前城市发展过程的一大通病,由此而引发的社会矛盾不容低估。

我认识的几位离退休职工,宁可住在以前的老房子里,而不愿搬到子女购买的现代“豪宅”中,原因之一就是这些七八十年代建的老房子虽然建筑标准不高,但其“超豪华”的日照间距是近几年新建的住宅无法比拟的。老职工退休之后,大都喜欢在自家的院子里或阳台上悠然自得地养养花草;如果搬到新宅,连阳光都不能保证,又怎能容得下花草的存在?因此,讲求生活质量和生活情趣的人,是应该拒绝这类“拒绝阳光”的住宅的。

大家都知道佝偻病,也都知道缺乏光照是导致佝偻病的一个重要因素。在几百年前的英国,曾有过一个奇特的法律,对居民住宅的开窗数量作了非常苛刻的规定。有的墙上只允许开一扇窗。因此导致室内光照严重不足,从而大大影响了英国人的健康,佝偻病频频发生,以至被称作英国病。

中国古代建筑似乎也是不重视阳光的。每次去一些名胜古迹参观,如故宫、孔府,都惊讶于古代人怎么住得那样局促和阴暗!即使贵为嫔妃或高官的妻妾,居室也比想象中的小得多,尤其是其朝向和结构,简直就是好像与阳光有仇似的。开始我很不理解,后来才悟出了一点名堂:在如此小黑屋子里生活的女眷,精神必然压抑,身心必然萎缩,还不乖乖地遵守三从四德?

看来,从前拒绝阳光,或是出于宗教考虑,或是为了压抑人性,维护封建伦常。而今拒绝阳光,当然是因为商业利益的驱使,造成了对人的基本权利的漠视。有学者认为,在一个商业利益至上的社会,“‘资本’的地位永远凌驾于‘人’之上,个人生活中非消费性的、带来安逸闲暇和情趣的因素当然可有可无,而阳光这样于生存必不可少的条件也常被牺牲”。于是,阳光成为了一种稀缺品,这难道就是为求城市发展所必须付出的代价?

随着时间推移,这些建筑密度极不合理的楼房中的一部分将存留下来,见证这样一个狂热逐利的历史时期,见证这样一个最基本的阳光权大面积丧失的历史时期。就像佝偻病频发时代的只准开一扇窗的英国建筑那样,让生活在未来闲暇社会里的人们感到不可理喻。数千年前,希腊哲学家第欧根尼终日呆在一只大木桶里,一天国王去看望他,第欧根尼毫不领情,对国王说:“走开,别挡住我的阳光!”

合肥 莫幼群

(本栏编辑:吴晓东E-mail:[email protected])