报道:图画中的战争梦魇

作者:舒可文(文 / 舒可文)

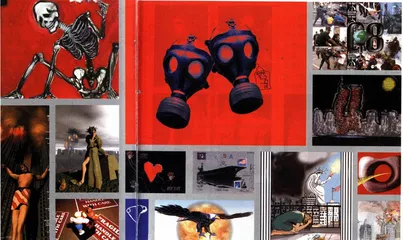

网上征集到的作品(本刊资料)

美国“9·11”事件当天,德克萨斯州的艺术家比尔·巴梯就在国际互联网上开设了一个网站——Whyproject——专门用于向全世界征集针对“9·11”事件的艺术作品。巴梯在首页中声明:面临危难,什么都无法与直接参与营救和报复相比,艺术家的参与就是制造作品。同时如果无视在事件中突显的文化冲突来继续搞所谓艺术,就是无视艺术家对公共事业应尽的义务。

第二天,在他的网站上就出现了6件作品,此后,每天作品都在增加,最多一天有26件。至今,提交作品的人涉及了24个国家,当然美国人最多。

前几天的作品很情绪化,几乎可以说是要举行一场革命的宣传画,文字作品更类似于政府发言。后续而来的有一些增加了明显的宗教色彩,天使出现了,蛇出现了。现在到底是进步了,有人也关注到了自我感情之外的事情,但是那种呼唤“爱心”的微弱声音就像画中燃烧的小小蜡烛一样无力,与世贸大楼的火球和阿富汗上空的导弹比起来简直有点不知所云。新闻图片的组合试图表达人类整体的悲剧,重新利用了新闻图片真实的力量。艺术家的作为不再独特。

如果我们可以把它们都称为作品,我们可以感觉到:对战争题材的处理大异于以往的方式,对战争本身的态度因循着主流意识形态的思路,敌我之间的情绪泾渭分明得如此明了。艺术家再也没有提供出比其他媒体更激动人心的感性渠道。比起毕加索的《格尔尼卡》简直可以说是倒退。

1937年1月,毕加索曾接受西班牙政府的委托为次年要举办的巴黎国际博览会的西班牙馆画一幅壁画。几个月过去,他一直迟迟没有动笔。4月26日,纳粹飞机轰炸了格尔尼卡的巴斯克城。5月1日,毕加索就这一题材开始动笔起稿,到最后完成时,他画了将近20稿,从中可以揣摩他情绪的转移。

在最初的小稿中,牛与马的形象还处在寓意象征的对比中,分别代表西班牙人民和法西斯势力。对马的描绘不是用滑稽可笑的儿童语言,就是用令人生厌的形象。后来他决定要悲剧地描绘马,放弃了牛与马的冲突,使牛与马在最后完成的构图上享有了共同的命运。原来打算描绘的挥拳举起的胳臂,可是画出了拳头之后,他又取消了复仇的念头。

同样,出于道义的激动使他无法像过去那样沉湎于美学或风格的考虑,所以,在画中写实主义、立体主义、超现实主义、拼贴手法各不相同的风格成分共处一起。西班牙艺术评论家亚蒙不仅仅把这幅画看作是描写战争的作品,在完全不同的艺术风格可以兼容并置的艺术实践背后,他从中发现毕加索还要给人另一个启示,即,完全矛盾的生活方式可以共存,并可以探索出在共处中各自保持独特形式的途径。《格尔尼卡》表明,艺术上承担的义务和有所托付的艺术自有其可开发的深度和感性容量。

18世纪最伟大的画家戈雅,靠为王室作画谋生,他为宫廷画了大量肖像,但他的伟大作品之一《1808年5月3日》却是对战争一角的描绘。1807年12月拿破仑率领13万法军入侵西班牙,1808年春控制了马德里,还废了西班牙的国王。1808年5月2日西班牙民众武装起义与法军开战,次日就有很多起义者被屠杀。画中的场面是法军在射杀人质。

5年后,被拿破仑废黜的国王复位,戈雅立刻呈送申请,请求为纪念这次起义而作画。在他的笔下,士兵被描绘成没有脸的机器人,他们的身体像是被锁在一起,类似某种毁灭性的昆虫,屠杀者与被杀者的距离近得不合常理,倒在血泊中的形象在透视中身体被缩短,呈现在一片黑暗中的亮光明显夸张,所有这些手段成功地把残杀渲染得充满了戏剧性的愚昧荒诞——一方面是极度的惊恐和痛苦,另一方面是极度的麻木冷酷,哪一种命运更可悲?哪一方不是被毁灭者?供人生活,也是人们为生活而建造的城市像是被人遗忘了似的在远远地沉默着。

战争中没有生活,它带给人的巨大影响是恐慌,在戈雅的另一幅作品《巨人》中,人群被恐慌所驱使,像蚂蚁一样四处逃窜,这是西班牙的一段悲惨历史,也是战争带给人的心理破坏的缩影。戈雅给这种恐慌赋予了一个具体的形象:一个巨大的满脸怒意的巨人充满天空,它在收紧肌肉,但并没有俯视那些人群,它到底是谁?要做什么?人群似乎没有意识到它的具体存在,也不是为了躲避他这个具体的威胁。这里似乎有什么法则,但没人知道它是什么,也没机会去知道它,只有噩梦在无形地压迫着无奈无望的人群。

毕加索和戈雅的作品是对过去描绘战争态度的矫正。

战争从来是集中表现人性焦点的大舞台。在庞贝的一个农牧神殿出土的《亚历山大镶嵌画》,是一幅古罗马的画,此画描绘公元前333年亚历山大与波斯国王的一场战役。古罗马人的好战和亚历山大的威猛都是有名的,这幅作品竭尽全力,使用了在当时算是复杂的技巧再现战争场面,渲染了自古而来人们对战争的态度,对战争中英勇、取胜的羡慕。

19世纪德罗克罗瓦画的《自由引导人民》也是一幅有名的浪漫之作。这幅画多少像是政治招贴,它为纪念法国1830年7月的革命而作。那时候人民起义推翻了波旁王朝,使路易·菲力普登上了法国王位。德罗克罗瓦本人参与了这次起义,还当了国民警卫队员。他很是得意地把自己的形象画在了画中,就是左边带着帽子的人。不过他过于sentimental,使这幅画充满了诗人的浮夸,但他的精神还是淋漓尽致地表达了出来:自由女神舒展的身型和跟随其后的人们的大胆无畏,前面倒地的死伤者更直白地烘托着他们为自由而战的无所畏惧。

但是有艺术史家认为它造成了后来的某种心理混乱。女神被象征性的手法表现,它增进了普遍的理解,自由女神不是一个女性,而是一种抽象的力量。在这种抽象的力量下,没有人可以怀疑,没有人可以止步不前。难怪人们认为这是现代政治画的开端。

和德罗克罗瓦比起来,巴梯网站上的作品没有他那样不可置疑的信心和力量了,抽象的力量好像在越来越温暖的生活中被替换为条件反射式的嘶鸣。