西方人说:“穆斯林又来了”

作者:王星(文 / 王星)

在人类历史上,宗教矛盾是一个难解的结

十字军与土耳其人

“一个遭人蔑视、被魔鬼支配的堕落民族,若是战胜了一心崇拜上帝、以身为基督教徒而自豪的民族,会是多大的耻辱!如果你们找不到配得上基督教徒这个身份的士兵,天主该怎样责备你们!

“那些一心只想报私仇、胡乱打仗、伤害信徒的人,让他们去和异教徒战斗吧——这是一场值得参加、终获胜利的战斗。过去是强盗的人,让他们从此成为基督的战士吧!曾与兄弟和父母争斗的人,现在让他们理直气壮地与野蛮人战斗吧!为了几文钱而当雇工的人,将赢得永恒的报偿。身心交瘁的人,将会为双倍的荣誉而劳动。他们在这儿悲惨穷困,在那儿将富裕快乐。现在他们是天主的敌人,在那儿将成为他的朋友。”

1095年11月27日,教皇乌尔班二世在法国克莱蒙召开的宗教会议上发表了这番演说,由此拉开了十字军东征的序幕。第二年春天,法国北部、中部和德国西部农民组成的十字军分别从本乡出发。当这批“穷人十字军”历尽艰辛到达小亚细亚草原时,他们遇到的是塞尔柱土耳其人装备精良的铁骑。一场恶战之后,“穷人十字军”大部分被歼灭,只有一些人侥幸逃回。同年秋天,由骑士组成的十字军从法国、意大利和德国西部出发开始远征。这支总数约4万人的队伍武器准备充分,组织也比较严密。他们经过小亚细亚半岛,向耶路撒冷挺进。此时的小亚细亚和巴勒斯坦等地正处在塞尔柱土耳其人的统治下,实际上已经分裂成一些各自独立的小国。十字军一路胜利进军,在1099年7月攻陷耶路撒冷,随后开始了大规模的抢劫和屠杀。在著名的阿克萨清真寺,一万多名无辜的平民全部被杀死。

十字军在他们占领的地区建立起了几十个十字军国家,其中最大的是耶路撒冷王国,此外还有安条克公国、的黎波里伯国等。然而,这些国家并不稳固。1187年,萨拉丁领导的阿拉伯军队消灭了十字军主力,收复了耶路撒冷。德国、英国和法国后来分别又组织过第二次和第三次十字军东征,但都以失败告终。此后十字军远征又进行了五次,共历时近200年。1291年,十字军占领的最后一个陆上据点阿克城被穆斯林攻克,十字军东征至此告终。

基督教国家与伊斯兰世界的第二次大规模对抗开始于16世纪。奥斯曼土耳其占领君士坦丁堡和东部地中海后,直接威胁巴尔干邻近的波兰、捷克、匈牙利、奥地利等国。苏里曼一世在位期间,奥斯曼帝国达到鼎盛时期。1521年,奥斯曼帝国军队进占贝尔格莱德和罗德斯岛。1526年8月,奥斯曼帝国军队在摩哈奇附近打败匈牙利和捷克联军。1529年,苏里曼向匈牙利中部发起进攻并于9月开始围攻奥地利的维也纳。但由于粮草短缺以及疾病流行,奥斯曼帝国军队被迫撤退。1530年,奥地利与奥斯曼帝国进行和谈,但并未达成任何协议。1532年夏,双方重开战,查理五世统率的奥地利军队在匈牙利中部地区阻止了敌军的进攻。1533年7月,双方在伊斯坦布尔签订和约。根据条约规定,匈牙利西部和西北部仍归奥地利管辖,奥地利每年向奥斯曼帝国苏丹纳贡3万杜卡特(古成尼斯金币);匈牙利其余部分归苏里曼控制,奥军保证不对驻军进攻。

各种局部战争又连绵了一个世纪以后,1683年7月,奥斯曼帝国军队再次围困维也纳。尽管奥地利方面后来得到波兰军队的支持并于9月击溃奥斯曼帝国军队,但这次围困给欧洲人留下了深刻的印象。“穆斯林又来了!”正是从这一时期起成为欧洲人提及伊斯兰国家时的典型口头禅。

穆斯林恐惧症

时至20世纪,“穆斯林是西方文明的重要威胁”这种说法再次出现。1984年,莱昂·尤里斯(Leon Uris)在解释自己为什么创作小说《Haj(麦加朝圣者)》时曾经说过:“我想警告西方世界不能再对这种局势视而不见:在我们的星球上有一个上十亿人组成的愤怒的民族,如果我们决策失误,他们会开启通向世界末日的第二条道路。”不过,真正的所谓“穆斯林恐惧症(Muslim-phobia)”开始于1989年。它实际上是当时因戈尔巴乔夫改革与中欧变革在西方世界激发的各种猜测与焦虑的副产品之一。

冷战结束以后,西方世界的政治家与媒体都找到了一个新的敌人:复活了的政治意义上的伊斯兰。而这一假想敌的“形象代言人”就是阿拉伯/穆斯林恐怖主义者、狂热的原教义主义者的军队以及配备了核武器并被称为“在全球范围内资助恐怖活动”的革命伊朗。西方由著名的政治评论家、学者与记者撰写并刊登在有名望的各种期刊和其他主流媒体上的文章都在宣称:好战的、复活了的伊斯兰原教旨主义者是在苏联解体以后西方世界面对的最主要威胁。美国历史学家威廉·林德(William Lind)就曾担心:“苏联的解体以及传统俄罗斯帝国的崩溃会刺激穆斯林的军队再次围攻维也纳的大门。”英国最著名的时事评论员之一彼得·詹金斯(Peter Jenkins)也同意林德的看法。詹金斯把当今问题归结为六个半世纪以前发生的冲突的继续:“自从1354年加里波利失势以后,‘把伊斯兰民族约束在海湾地区’就是欧洲各君主最关注的问题。这种局势一直延续到1683年奥斯曼土耳其人站在维也纳城前之时。如今我们必须再一次面对伊斯兰革命问题。”美国贝弗利山前任市长莱奥纳德·霍温(Leonard Horwin)在写给《华尔街日报》的一封信中则表示:“真正的对决发生在犹太教-基督教文明与好战的伊斯兰文明之间。伊斯兰教1300年的征战历史证明:它不可能容忍‘卑微(dhimmi)民族的统治的存在,无论这些民族信仰的是基督教(例如黎巴嫩)还是犹太教(例如以色列)’。”伦敦《星期日时报》的评论员也相信穆斯林兵围城下的可能性在现今的世界中依然存在:“来自华约的威胁可能已经消除,但在未来很长一段时间里,来自伊斯兰原教旨主义者的威胁只会有增无减。无论是在类型上还是在级别上,这种威胁都不同于冷战时期的威胁。西方国家不得不学习如何遏制这种力量,正如同我们过去学习如何遏制苏联那样。”

在“穆斯林恐惧症”扩散过程中,影响最大的是塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntingdun)的《文明的冲突(Clash of Civilization)》与伯纳德·刘易斯(Bernard Lewis)的《穆斯林盛怒的根源(The Roots of Muslim Rage)》。两人都以自己的见解左右了在外交家、政策决策人、新闻记者与学术分析者之间进行的有关伊斯兰问题的辩论。

亨廷顿的著作首先为伊斯兰世界与西方世界之间的对抗及恐惧划定了学术上的框架。1993年夏季,亨廷顿在权威杂志《外交事务(Foreign Affairs)》上发表文章,提出了“一场即将到来的文明的冲突”:“在这个新的世界里,最普遍的、重要的和危险的冲突不是社会阶级之间、富人和穷人之间,或其他以经济来划分的集团之间的冲突,而是属于不同文化实体的人民之间的冲突。”亨廷顿在文章中一共列举了从印度文明一直到斯拉夫文明的八个主要文明,按照他后面的分析,事实上只有三个文明有实力在国际政治的竞技场上进行竞争:第一个是西方世界的欧洲-美国文明;第二个是在中国境内繁衍的儒家文明;第三个就是惟一可能在思想体系上与西方世界对抗的伊斯兰文明。

亨廷顿相信:“部落战争和种族冲突将发生在文明之内。然而,当来自不同文明的其他国家和集团集结起来支持它们的‘亲缘国家’时,这些不同文明的国家和集团之间的暴力就带有逐步升级的潜力,有可能升级为全球范围的战争。”而在最近的将来,中心冲突将发生在西方世界与几个伊斯兰/儒家国家之间。在强调西方世界与伊斯兰国家之间历时长久的文明冲突的同时,亨廷顿认为:在未来几个世纪里,西方与伊斯兰国家之间的军事对抗不但不会削弱,而且有越来越暴力的趋势。在表述西方文明与伊斯兰文明迫在眉睫的对抗局势方面,亨廷顿的言辞显然极具刺激性与影响力。

刊登在《大西洋月刊(Atlantic Monthly)》上的伯纳德·刘易斯的文章《穆斯林盛怒的根源》几乎同样刺激煽情。文章鼓动读者以“盛怒”、“侵略”、“仇恨”以及“非理性”等词汇评判伊斯兰宗教复兴运动。文章中把当代穆斯林世界描写成一个因为文化差异、国家及国际利益和优先权而决心与西方对抗的愤怒的世界。谈及伊斯兰与西方的关系时,刘易斯写道:“现在一切已经再清楚不过了:我们正在面对一种远远超越了争论、政策乃至推行这些政策的政府的层面的情绪与运动。这是一场文明的冲突——由一个古老的敌人向我们的犹太-基督教文明遗产、向我们现世的存在以及这两者在世界范围内的扩展所挑起的或许是非理性的、但必定具有历史意义的冲突。”从客观角度来看,不同的穆斯林在面对不同的历史与环境条件下可能产生的不同反应在刘易斯的文章中并没有提及。全世界12亿穆斯林在刘易斯的笔下被处理为一个整体。然而,由于刘易斯作为一名学者与一名中东问题评论家在国际上的权威地位,这篇文章很快在世界各地散布。

另一方面,还有一些学者更倾向于将政治意义上的伊斯兰视为国际竞技场上的一支分裂力量,而不是将与其他文明发生冲突的力量。冷战历史学家刘易斯·加迪斯(Lewis Gaddis)认为:冷战后国际环境中的竞争产生于推崇整合与坚持分裂的各派力量之间。在他看来,分裂的力量主要活跃在宗教领域:“伊斯兰的复兴被一些人看作中东地区的一种过渡性力量。但它显然会变成一种分裂力量,因为它的主旨是把这一特定地区与世界其他部分分离开来。”

穆斯林带给西方世界的威胁还不止这些。尤其令欧洲关注的是穆斯林的迁徙以及欧洲境内的穆斯林社区。丹尼尔·派普斯(Daniel Pipes)在《国家评论(The National Review)》上发表的文章曾经就穆斯林移民西方世界的问题提出警告:人口数量上的不平衡将使穆斯林文明有可能从内部颠覆西方文明。在派普斯及其支持者看来,萨达姆·侯赛因偶尔的“恶作剧”在危险程度上甚至远小于生活在西方世界当中的穆斯林潜藏的能量。

信仰所蕴涵的能量不可低估

不朽的幻想

与此同时,生活在西方世界里的穆斯林也已经开始注意自身在西方媒体中的形象。一个名叫诺哈德·托兰的阿拉伯裔新闻专业学生在题为《媒体中的伊斯兰与穆斯林》的论文中写道:“在美国,如今很少能有一个星期见不到一则有关伊斯兰的漫画、评论或是新闻报道。伊斯兰国家及其居民在这些媒体上通常被处理成与西方政府的规范和人文传统格格不入的‘外星人’形象。”

的确,尽管美国人已经对多元文化产生了越来越浓厚的兴趣,并且对拥有不同的宗教、文化与社会规范的团体采取了更加宽容的态度,但他们的思维方式与文化仍然是以欧洲为中心的。伊斯兰的历史、地理、哲学以及地缘政治学都被当作欧洲历史与理想的一种延续来看待。在美国的一些非洲-美国学者曾经提出有关由欧洲中心论向非洲中心论转变的讨论。但这些讨论无助于伊斯兰以及穆斯林在西方尤其是美国媒体上的形象的改变,因为伊斯兰的这种形象是多重力量交互影响的结果。其中的部分力量根基于200年前基督教欧洲与穆斯林阿拉伯之间的冲突,随后是19世纪的殖民主义,最后是20世纪西方对中东与北非的穆斯林国家的干涉及操纵。如今,不只是在欧洲与美国,全世界各地的观众都可以在电视机前看到穆斯林的自杀炸弹如何炸飞以色列或美国的建筑,听到与俄罗斯军队对抗的车臣武装如何高喊:“Allahu Akbar(真主是伟大的)!”在各种媒体的头条新闻中,人们可以看到据称由伊朗与伊拉克建造的“伊斯兰核弹”、苏丹的恐怖主义者营地、在阿尔及利亚谋杀西方人的伊斯兰恐怖主义者。所有这些图像与报道都诱使易于忧虑的人关注并厌恶与阿拉伯和伊斯兰有关的一切事物。“狂暴、缺乏理性、落后、好斗”——有关阿拉伯人与穆斯林的这种偏见与负面形象已经随着媒体的宣传越来越趋于定型。

但这种形象显然不会被穆斯林自己接受。亨廷顿的《文明的冲突》发表后,伊朗伊斯兰共和国对外广播电台就曾郑重声明:“近几年来伊朗伊斯兰革命所取得的另一新的成果就是敞开了在各民族与各宗教间进行对话与达成谅解的大门。伊朗提出的文明间对话倡议取代了文明冲突论……历史以来,世界各天启宗教的使者在传达其使命时,从来没有强迫人们信仰自己所传达的宗教和学说,是用一些富有哲理的话语不断劝告人们行善,遵循真理,每当众先知们在传达使命中遭到人们的嘲笑时都以好言相劝,并以确凿的证据来证明自己所肩负的使命。正如《古兰经·蜜蜂章》第125节经文所指出的那样:你应当凭智慧和善言而劝人遵循主道,你应当以最优美的态度与人辩论。你的主的确知道,谁是背离他的正道的,他的确知道谁是遵循他的正道的。”

亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》的最后一章中曾经提到:“在任何文明的历史中,历史都曾经有过一次终结,有时还不止一次。随着一种文明的普遍国家的出现,它的人民由于汤因比所说的‘不朽的幻想’而变得盲目,确信他们的文明就是人类社会的最终形态。”事实上,就整个人类社会而言,一个文明留下的最不朽的东西往往是一些微小的东西。实际上,在当年长达几个世纪的奥土战争中,留给西方人印象最深的不是穆斯林的强悍,而是他们留下的几麻袋咖啡。据说西方国家是从这以后才开始染上咖啡瘾的。

不同理想信念中是否都存在他人视角下的误区?

谁的灵魂可以永生?

西方媒体关于穆斯林有多好战的统计

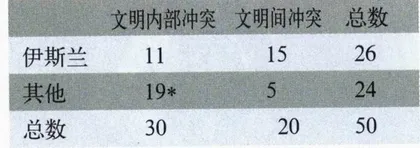

1993~1994年,穆斯林参与了55次种族-政治冲突中的26次(表1)。这些冲突中有20次是不同文明集团间的冲突,其中15次是穆斯林和非穆斯林之间的冲突。简而言之,涉及到穆斯林的文明间冲突是所有非穆斯林文明冲突的三倍。伊斯兰内部的冲突也远远超过包括非洲的部落冲突在内的其他任何文明间的冲突。与伊斯兰形成鲜明对照的是,西方只卷入了两次文明内部的冲突和两次文明之间的冲突。涉及到穆斯林的冲突往往死伤惨重。在表中包含的六次战争中(一年间死亡人数达到1000人或以上的冲突定为战争),估计有20万或者更多的人被杀害。这其中有三次战争(苏丹、波斯尼亚、东帝汶)发生在穆斯林和非穆斯林之间,两次(索马里、伊拉克-库尔德)是在穆斯林之间,仅有一次(安哥拉)涉及到非穆斯林。在另一项分析中,鲁思·莱格·希瓦德确认:1992年发生了29次战争。在12次文明间的冲中突中,有九次是穆斯林和非穆斯林之间的冲突。同样,穆斯林比属于任何其他文明的人都进行了更多的战争。

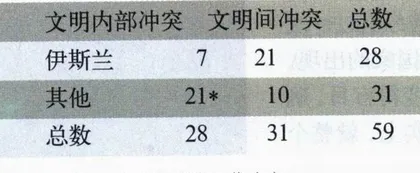

《纽约时报》确认,1993年在48个地方发生了约59次种族冲突,其中一半地方发生的是穆斯林之间或者穆斯林与非穆斯林的冲突。59次冲突中有31次是不同文明集团间的冲突;与格尔的数据类似的是,在这些文明间的冲突中,有2/3(21次)是穆斯林和其他文明间的冲突(表2)。

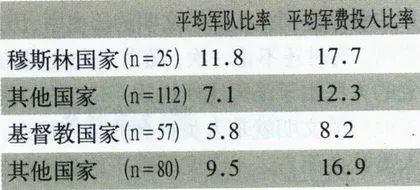

穆斯林偏好暴力冲突的倾向亦通过穆斯林社会的军事化程度表现出来。80年代,穆斯林国家拥有军队的比率(即在每1000人口中军人所占的比率)和军费投入比率(军费按一国财富计算的比率)大大高于其他国家的同类比率。相比之下,基督教国家军队的比率和军事投入指数大大低于其他国家同类比率。穆斯林国家的这两项平均比率大约相当于基督教国家的两倍(表3)。

穆斯林国家在国际危机中还具有强烈的诉诸暴力的倾向。在1928年至1979年期间穆斯林介入的总计为142起的危机中,利用暴力来解决的占76起。在25起危机中,暴力是对付危机的基本手段;在51起危机中,穆斯林国家在使用其他手段的同时还使用了暴力。穆斯林国家使用暴力,不用则已,一用便是高强度的暴力,在使用暴力的情况下,有41%诉诸了全面战争,38%为重大冲突。穆斯林国家在其53.5%的危机中诉诸了暴力;而在其他国家介入的危机中,英国动用暴力的比率仅为11.5%,美国为17.9%,苏联为28.5%。

表1.种族政治冲突:1993~1994年

*有10次是非洲的部落冲突。

资料来源:泰德·罗伯特·格尔:《人民反对国家:种族政治冲突及变化中的世界体系》,载于(国际研究季刊)第38期(1994年9月),第347~378页。

表2.种族冲突:1993年

*其中10次是非洲的部落冲突。

资料来源:1993年2月7日《纽约时报》第1版和第14版。

表3.穆斯林国家与基督教国家军事化比较

资料来源:詹姆斯·佩思:《国家为何武装》(牛津:贝西尔·布莱克威尔出版公司,1990年),穆斯林和基督教国家是指那些其80%以上的人口信奉该宗教的国家。 伊斯兰建筑伊斯兰文化十字军穆斯林西方世界中东局势伊朗伊斯兰革命