九十年代:人与法的十年战斗

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

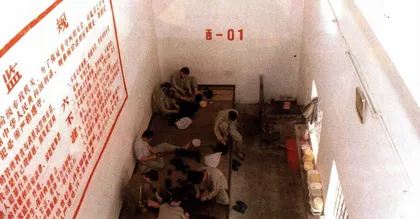

一个安全的社会是秩序并然的社会

(olivia savoure/imaginechina)

谁杀了张金柱

如果不是4年前那个夏天夜晚的一杯酒,郑州前警官张金柱怕已经荣任这座省会城市公安局的局长或者副局长了吧。1998年8月24日,51岁的张金柱春风得意,却在这天晚上开车撞上了一对骑自行车的父子。

这桩当年沸沸扬扬的公案,以1999年2月张金柱被执行枪决而大快人心地告一段落。但在沉寂了3年多之后,终于有人为这个大恶人翻案了。今年3月号的《报告文学》刊登署名沉钟的文章《第一种危险——张金柱案件调查》,分析了此案中影响最后判决结果的种种非法律因素。文章援引律师及部分法律专家的说法,认为在此案中,张金柱最多也只能被判刑7至10年而不应该是死刑。称媒体和媒体激起的民愤,“诛杀了公安败类的代表张金柱”。

看过本刊1998年第4期封面故事《谁能审判张金柱?》的读者,应该不会对这一翻案感到吃惊。在本刊记者的资料袋里,至今仍保存着当年张金柱的律师提供的各种书证和辩护意见,以及由北京10位最顶尖的、曾经参与新《刑法》和新《刑事诉讼法》修改起草的法学专家共同签署的《专家论证意见书》。张金柱一审被判处死刑后,记者通过采访提出了定罪量刑的4点质疑,发现了3个可以左右案件定性的重大事实疑点,但这并不妨碍杂志面市之时,正是张金柱授首之日。

“这几年,郑州公检法的干部,谁都不敢提这个案子。”张金柱的辩护律师房晓东告诉记者,有同行说,张金柱的案子使中国的法治倒退10年,“这种说法或许是过分的,但毋庸讳言,中国的立法已经健全了很多。可一旦有些尖锐的矛盾出现,人治的因素马上冒出来,继续左右着司法,左右着一个人的生死。”

肇事逃逸的张金柱是一个罪犯,但他究竟有没有犯那置他于死地的故意伤害罪,或者已有证据能否认定他明知车下有人,在最后的死刑面前,都已经不再重要了。张金柱一案已经为我们提出了太多的问题:司法究竟以什么样的事实为根据,语词与事实并不对称,法律事实只是客观事实的一小部分,是不是谁掌握了话语权,就意味着谁阐述的事实成为法律事实?司法的准绳是什么,是法律还是民愤,抑或来自于上级的钦定?司法机关在整个国家的权力结构中究竟处于独立地位,还是依旧站在事实上的边缘,或者只是一种工具?我们究竟该怎么对待嫌疑者,是有罪推定,强调结果的公正性,还是疑罪从无,把过程的公正看得高于一切?还有,电视节目主持人在一没录音二没录像的情况下势出那句被安在张金柱头上的名言:“我工作30多年,因为这点小事被搞成这样。”当张金柱慨叹:“我是被记者杀死的”,由媒体所把持的舆论在怎样威胁着司法独立的审判?

“人民反对拉里,但如果对我这样的人渣的合法权利都加以保护,那么你就永远处在安全之中,因为我是最坏的。”臭名昭著的美国《风尘女郎》杂志出版商拉里·弗林特在联邦最高法院的法庭上慷慨陈词时,他最激烈的反对者都为之动容。这个靠办黄色杂志发迹的泼皮无赖驳倒了被他开黄色玩笑的宗教领袖,战胜了地方检察官的起诉。他和橄榄球明星辛普森一起,用最极端的方式将法律推上了神坛。他们比张金柱幸运。

这是法治的胜利。对中国人来说,除了科学与民主,法治是从西方文明拿来的最响亮的口号了。但在中国,一场法与人的战斗才刚刚开始。

《秋菊打官司》与法制的失败

在很多法学界人士眼中,张金柱案件发生之前的1997年,是一个在中国法律史上立满里程碑的年头。这一年的1月1日,新《刑事诉讼法》正式颁布实施,这一年的3月,新《刑法》通过八届人大审议。从这一年开始,人们不经意间发现“法制”一词在越来越多的场合被“法治”所替代。

张金柱被判极刑留给人们的是关于法治的思考

石家庄市爆炸案的一片废墟

中国人寻找“清官”之路!(wang wei/imaginechina)

很长一段时期里,“中国已经颁布了多少多少部法律”,一直是政府向国民和外界宣讲中国法制建设突出成就时最喜欢引用的例证。整个90年代,中国每年都要出台十多部法律。然而,正如北京大学法学家贺卫方教授所说:“经过将近20年的建设,人们却由对法的希望变成了对法的失望,如果不是绝望的话。”原来通过立法向人们许诺了种种权利,但是一到实际操作的时候,问题就很多,“我们就会发出疑问,为什么法律许诺的东西没有得到实现?”

对此,另一位著名法学家朱苏力也有议论:“人人都知道中国的法制之路是漫长的。可那些挥汗如雨的立法者为情势所迫,忙着赶制一些应急用的规则,却无暇顾及这些规则能否实际地产生作用。与此相应,那些举袖为云的法学家们则急着研究法律移植,从国外的法制大厦中偷得只砖片瓦,然后再敲打敲打,期望这些外国规则能符合中国的国情。法学家们把这些加工过的规则残片提供给我们的立法者,立法者见了喜出望外,随手便把这些瓦砾塞进一个残缺的洞里,于是‘填补了我国法制的一项空白’。中国的‘现代法制’大厦正是这样地处于建设之中。”

经过了80年代社会和经济结构所发生的巨大变革,政府的角色开始从各种关系的调整中解脱出来,对立法的重视,将法律看作一种可以机械化生产程序制作出来的产品,反映了这个国家走向现代化的急迫感。但这种急于求成没有给看不到尽头的征程找一条捷径,相反却使中国人常常陷入迷途:一方面,大量的事实证明,法律制定了一大堆却沦为摆设,政府组织的普法教育年复一年,违法的恰恰是那些执法者或者刚刚宣讲完法制重要性的权力者。另一方面,在这个法律观念淡薄的国家里,外生的现代司法制度破坏了原有的礼治秩序,却没能有效地建立起新的秩序。如同费孝通在《乡土中国》中写道的:“法治秩序的好处未得,而破坏礼治秩序的弊病却已先发生了”——这种状况往往又成为制定新法或修法的正当理由,甚至陷入一种恶性循环。

1992年,张艺谋拍出《秋菊打官司》,这部电影包揽了包括威尼斯、法国影评人、百花、金鸡等十多个电影大奖。农妇秋菊的男人和村长吵架,骂了村长一句在农村最恶毒的“断子绝孙”,村长大怒,踢中秋菊男人“要命的地方”。秋菊要村长认个错,要保持尊严的村长不肯,秋菊便逐级上告讨个说法,把官司从乡里一直打到了市里。可是当村长不计前嫌帮助难产的秋菊后,秋菊又主动去恳求和好,但这时警车赶来把村长带走,拘留15天。让秋菊感到茫然的是:她要的只是一个说法,政府却把人抓走了。

《秋菊打官司》

法治是一个什么样的概念?(小山 摄/Photocome)

有着一个欧·亨利式结尾的《秋菊打官司》,十年来一直是讨论中国法治问题的原点。引起广泛注意的,是秋菊讨的这个说法和国家制定的正式法律之间的矛盾和冲突。人们已经开始开始认知和熟悉法律这种调整利益关系的手段,但显然,一个法治社会的建立,决不可能只是法律的频频创制。这个时候,人们把对立法的关注转移到对司法的关注,是再自然不过的选择。

法律拿来主义

在审判张金柱的法庭上,我们听到了辩护律师与公诉人针锋相对而且平起平坐的辩论。为了驳斥检察院对张金柱犯罪事实确凿的指控,律师们假设着一个又一个张金柱不知车下有人的可能性,他们甚至用了将近一半的时间来论证张曾大量饮酒。尽管按照《刑法》的规定,醉酒犯罪并不减轻处罚,但辩护律师的用意是证明有这种可能性:大脑被酒精和肇事后的恐慌所笼罩的张,没有听到被挂在后车轮旁的受害人的呼救声,哪怕这种可能性只有1%。“按照新《刑诉法》‘疑罪从无’的规定,只要有一点可能没有被排除,就无法断定他有罪。”房晓东律师说,“现有证据无法证明他明知,也无法证明他不明知,你只是怀疑他有罪,法律就会按无罪处理。”

被记录在新《刑事诉讼法》162条第2款的这一“疑罪从无”原则,改变了我们对“以事实为根据”的实事求是原则:所谓实事求是,在法律上不再泛指客观事实上发生了什么,而是公诉方提供多少可信的证据去证明发生了什么。辩护者可以用层出不穷的假设来为犯罪嫌疑人开脱,而代表着惩治犯罪的检察院和公安局则必须拿到不存留一点点可能性的铁证。

犯罪成立需要足够的证据,没有证据也就没有了犯罪。这种法律原则与中国人对实质正义的牢固信仰多么的不同,但就是这一条在新《刑事诉讼法》中刚刚确立的原则,却被法律界人士视为中国法治建设的突破性胜利,是“现代法治精神在中国真正的落地生根”,尽管这一法定原则在实际操作中仍然经常遭遇有意无意的漠视和违背。

几乎同时出现的是庭审制度的变化:跋扈的由法官主持的纠问式变成了以律师和公诉人为主角、强调力量均衡的控辩式,控辩双方成为对等的诉讼主体,他们的坐席被平等地安排在法庭两边,中间是高高在上法官超然居中,成为真正的仲裁者;向公民公开旁听在越来越多的法院获得实施,证据被要求当庭出示和指认。

按照新《刑事诉讼法》第16条所体现的“无罪推定”原则,未经法院依法判决,任何人不得确定有罪。在英美法系看来,‘不错判一个好人,不放过一个坏人’实际上是很难做到的,而且也并不存在一个永恒的客观标准来检验审判结果的公正合理,因此他们是把司法公正简约为程序的公开和公正,他们强调的是,“公开的审判不仅应该存在,更重要的是应让人们看到它是存在的”。

不用回避,中国的法治进程是一个西风东渐的过程。从“疑罪从无”、“无罪推定”的原则,到庭审制度的改革和对程序公正的追求,都取自西方,确切地说取自英美法系。1999年初,伴随着武汉警方对沿用了几十年的“坦白从宽,抗拒从严”八字口诀的更换,一场关于沉默权的讨论也引起了所有人的兴趣。对处于弱势地位的个人的保护成为衡量法治与人治的标准。

“罪犯之逃之夭夭与政府的非法行为相比,罪孽要小得多。”这是美国历史上著名的大法官霍尔姆斯被铭刻在美国高等法院里的一句名言。这个代表着现代法治最高成就的国度把对个人权利的保护置于控制社会秩序之上。现在,对法治的理解越来越深的法学家们也希望中国人能够相信:任何人潜在的都可能成为犯罪的嫌疑者,对犯罪嫌疑人的保护,实际上是对每个公民的保护;如果今天我们容许对证据不足的嫌疑犯进行侵犯,那么明天我们不需要证据就可以受到侵犯。

暴力现象上升,国家法律把弩定性为凶器

法治在中国90年代的悖论

诚如哈耶克在《自由秩序原理》一书中所说,制度是一种内在自发产生的、而不是有意识设计的东西。法律不是一个产品,法治也不是某种可以“建设”的项目。“法律本身并不能创造秩序,而是秩序创造法律。”法学家朱苏力说,“作为社会的回应,法律的任务是将社会中已经形成的秩序制度化。”

因此,法本身是社会秩序中一个相对滞后的产物,然而,这个国家对现代化的热望,把推进对现有社会秩序的全面改造和重新构建的期望,毫无保留地寄托在法治身上,希望它只争朝夕地创造出一种新的,并且主要以先进法治国家为标准的社会秩序的模式,然后将中国社会装进这个模子里——像沉默权这样的法治话语的流行,反映的正是对新的秩序和模式的渴求。

这样的法治更像是在变法,它必然打乱现有的秩序和规则。然而,整个90年代,中国始终处于解构与结构之中,一个社会的急剧发展与国家的动荡同样不利于统一秩序的形成和确立。朱苏力曾经引证迪尔凯姆的《论自杀》来说明经济的高速发展同样会使人们惴惴不安,感到社会的无序。很不幸,类似的社会失范也正在中国发生。同样是经济保持快速增长的90年代,正处于建国以来的第五次犯罪高峰。这个高峰从1989年开始一直延续至今,没有丝毫回落的迹象,每年发生的刑事案件超过150万起,而在1950年第一次犯罪高峰时,全国共发案51万起。更糟糕的是重大恶性案件比有据可查的1985年增加了六七倍。这些数据告诉我们一个不祥的事实,目前全国每20秒发生一起刑事案,每1分钟发生一起重大刑事案件。

面对无处不在的犯罪,对重典和严刑的呼吁是再自然不过的事情。在保护权利、制衡权力和打击犯罪、控制秩序这两大任务之间,西方式的现代法治更倾向于前者,宁可错放,不可错判;但对没有成为罪犯和嫌疑人的大部分中国人而言,社会治安是现实而具体的,在司法面前的个人权利反倒成了抽象的概念。要现实的安全,还是要似乎还很遥远的司法人权,人们给出的答案几乎是可想而知——这个抉择与法学家们的声音该是多么的不同。从传统的人治到现代的法治,不仅仅是一个法律权威的问题,更多的是对法律功用的追究。对以夜不闭户为最高社会理想的中国人来说,正在高速增长的犯罪,比美国式稳定的高犯罪率要更为难以容忍,对少数的罪犯和嫌疑人的保护,被视为对大多数人奢侈的犯罪。中国法治的每一个进步,都在被迫与这样的社会现实和公众心理进行艰难的博弈。

另一种完全出于本能的反应是制定更多更细的法律。从六七十年代的法律虚无,到80年代沦为工具,进入90年代后,一种法律万能主义的思维方式又应运而生了。一个突出的例子是,新的《婚姻家庭法》曾拟创造“配偶权”的法律概念,规定夫妻双方有互相忠诚的义务,一方对另一方不忠,被侵害的一方可以根据“配偶权”所赋予的权利要求法律保护,或者说要求法律对对方进行制裁。理由是通过这样的规定来防止轻率离婚,以减少由离婚而产生的社会问题,维护婚姻家庭的法律秩序。这种法律万能并延伸到我们生活每个细节的企图,并没有因新《婚姻法》受到广泛的嘲弄而偃旗息鼓。

无论是对法治精神的失望和怀疑,还是介乎无法无天与法律爆炸之间的极端主义,都将法治这个中国孜孜以求的字眼陷入两难的悖论之中:“我们显然不应当简单轻易地以现代化这一宏大叙事为由牺牲中国社会目前所必需的秩序。当然,也不能相反。”朱苏力在为1998年出版的《学问中国》一书所写的专题论文《现代化进程中的中国法治》中指出,“而如何协调这个国家对法治与众不同的需求,无论我们法学家和立法者如何信仰现代化,信仰现代法治,这都是一个无法回避的问题。它并不仅仅是一个技术性的问题,它更是深刻的道德问题。”法治这个舶来品在中国一个无法规避的代价是,在一个发生着迅速变革的社会中,即使是长远看来可能是有生命力的秩序、规则和制度,也仍然可能因为没有一个相对稳定的社会环境而在相当长的时间里无法验证它的生命力——甚至有可能夭亡。这个旧的要去、新的未来的间隔究竟有多长?

这个国家对法治寄予了太多的期望,像每个没有法治传统而又心向往之的国度所常见的那样,既有些矫枉过正的情绪,又时刻面对人治传统的重新覆盖和扭曲。事实上,依法治国与真正的法治并不是同一个概念,法治不是一件工具。在我们目前这种“法治建设”的努力中,尽管社会可能呈现出有序,但这种秩序是由国家强制力保证的,就像打官司的秋菊和丢了命的张金柱所遭遇的那样,这种法治很难进入社会,成为富有亲和性和普适性的规则。“更重要的是,这种法治建设意味着,法律主要不是作为对国家权力行使约束的,而是作为强化国家力量进行社会改造的工具而发生的。”

中国人的法治与别人是不一样的。在这场人与法、权利与权力的博弈中,此消彼长才刚刚开始。

“如果对我这样的人渣的合法权利都加以保护,那么你就永远处在安全之中……”拉里·弗林特说(wang jiang xin/imaginechina) 九十年代张金柱疑罪从无法治国家法律法治政府刑事诉讼法