九十年代:医患之间刀剑相见的消费关系?

作者:三联生活周刊(文 / 李若干 雷静)

大多数医院都在努力改善医患关系(颜长江 摄/Fotoe)

从某种意义上看,这是一场失败了的胜利。龚建国、杨坚夫妇打赢了290.6万元赔偿的官司,但失去了一对双胞胎孩子的终身健康。

对于36岁高龄才做上母亲的杨坚而言,最担心的就是孩子是否健康。剖腹产生下龙凤双胞胎后不久,杨坚听到了她最想听到的诊断结果:医院给新生儿的发育打了10分。这是阿氏评分里的满分!医院甚至表示要将他们的孩子作为典型,宣传自己成功的接生护理。

但灾难第二天便降临,被送进特护婴儿室的双胞胎,因为温箱断电20分钟,引发脑瘫。表现为中枢性运动障碍及姿势异常的脑瘫。1998年10月30日,龚建国、杨坚夫妇起诉湖北省人民医院。两年后,这一官司终于有了一个“创下中国因医疗纠纷而判巨额赔偿最高纪录”的结果。

在这场接近耗时两年的官司里,打假英雄王海达到了自己声誉的最高点。没有人仔细考量王海在法律框架内对个人权利的主张,在多深层面影响到医患这对关系。但有统计表明,1999年,全国消费者对医疗和药品的投诉比上一年增加了30%,成为十大投诉热点之一。

医疗方的权力面临前所未有的挑战。按照医方既有规则,类似龚建国、杨坚夫妇的“双胞胎悲剧”,应先由医疗事故技术鉴定委员会鉴定,然后再提起赔偿。事实上,在事故发生后25天,湖北人民医院就组织了自己的医疗事故鉴定委员会,鉴定意见是,“此病案属于医疗差错”。甚至连医疗事故都算不上。即使按医疗事故计,一般而言,一级事故给病人的补偿在3000元左右,最高也未超过2万元。这与290万显然有着巨大落差。

但是,法院的介入改变了既有结构。湖北省各级法院采信的是法医的鉴定结论,而非医院自己的鉴定结论——无论专业人士还是一般媒体对医方这种自己鉴定自己“过错”的惯例,有一个形象的比喻:“老子鉴定儿子。”其公正性当然受到质疑。

患者与医方到底是一种什么样的关系?最高人民法院的高珂对医患关系给出的新颖、并且得到共识的判断是:“现在,医患关系是合同关系,不是一般的合同,是非典型的特殊的民事关系。”据此判断,医疗方面所强调的“医疗鉴定”,不再是医疗纠纷里惟一的证据。在同一系统单向循环的医疗鉴定只是法院众多证据中的一项证据而已。

即使从医院方面来看,沈阳医学院教授李春生也给出了最简捷的判断:“医院写下病志,就是写了一份特殊的合同。医院就有了权利和义务。”李比普通人更明白医院的内情,“(有的医院)一打官司就改病志,藏病志。”

患者权利的要求,在“双胞胎悲剧”的官司里达到了高潮。它使医疗行政当局决定修改《医疗事故处理办法》——一个原本很局部的法则修改受到空前关注。媒体对这一新闻的追踪贯穿了去年整整一年,在预告修改了10稿的“办法”将于2000年10月出台后,强烈的关注才终于变得无趣。而实际上,又过去了接近一年时间,直至本文截稿为止,新“办法”仍然没有出台。中国第一例试管婴儿诞生13年时间后,卫生部才签署发布《人类辅助生殖技术管理办法》与《人类精子库管理办法》,按此时间推算,多一点耐心是必要的。

情势如此,类似龚建国、杨坚夫妇的“双胞胎悲剧”便不断出现。四川中江县小学教师姜文去卫生院就诊,生下一对双胞胎,医生竟以系“流产儿”为由,不按产科常规结扎新生儿脐带。带着联结母亲的脐带的新生儿,在挣扎了13个小时后终于抢救无效死亡。值得注意的事实是,此病案经过层层鉴定,最后四川省医疗事故技术鉴定委员会的结论是,“既为流产儿,未进行处理,并非有原则错误”,所以“不属医疗事故”。信息不对称,占据强势地位的医疗方面,在这一事件中将自己的地位推向了极端。在后来的法庭上,支持公诉的检察官对鉴定委员会的鉴定抨击道:“(鉴定)违反了《宪法》的有关规定,粗暴地剥夺了有生命体征的新生儿的生命权和健康权。”法院一审判决当值医生“有期徒刑两年”。

司法的介入以及司法权力的逐渐扩大,在约束行政部门权力的同时,体现了社会的公正。但这些被报道的官司个案所体现的公正,并没有真正改变形成对峙积怨甚深的医患关系。不利于医院方面的社会情绪虽然并不理智,却是广泛而持续的存在。这种情绪终于酿成灾祸。

多次宣称要烧医院杀医生的白血病患者彭世宽,今年7月10日中午真的动手了。他在向湖南省中医学院第一附属医院教授王成林连砍46刀后,因为累了,才罢手将刀丢在一旁坐着休息。而当警方赶来逮捕彭世宽时,彭竟平静地要求临走前洗洗手上的血迹。彭世宽并非无赖一类,他是湖南动力机械厂工程师,中南工业大学在读研究生。刀剑相见,是90年代医疗作为至高无上的救死扶伤代表转化为医疗消费,当商业社会作为消费者的病人权利被肯定之后,医患关系最恐怖最难堪的局面。据统计,今年以来,仅北京71家医院,就有500起病人打伤医生的事件。医患关系在商业化转型中难解的结不解开,患者的权益得不到足够的保障,医生的权益也同样会受到损伤,困境是双方的。

“双胞胎悲剧”延伸出有价值的结果通向的就是医患关系“合同说”。众多讨论不可能达成共识仍有关键的两点:第一,患者是什么角色?第二,医疗误诊如何认识(这多少涉及医生的角色及其局限)?

沈阳医学院教授李春生将这两个问题联结在一道,给出的判断是,“就医行为是消费行为,但它是特殊的消费。医学本身的高风险决定了医疗服务的高风险,高风险就可能失败,但是不是可能失败就不提供医疗服务呢?”中华医院管理学会误诊误治研究会曾做过详细调查,国内误诊率与国外相差不大,约为30%左右。这意味着,患者作为“消费者”,在享受医疗服务时,可能会遭受30%左右的误诊率,这正是这一特殊消费的特殊性。这种特殊性,并非没有解决办法,国外普遍采用的是用保险的方式来规避风险,一个年薪百万的美国医生可能要拿出30万美元为医疗风险投保。中国采用这种办法,从操作层面看,并非难事。

更困难的地方在于,患者“消费者”角色定位的共识不易取得。

去年“3·15”,卫生部明确表示《消费者权益保护法》不适宜医疗纠纷的处理。患者的角色再度变得含混暖昧起来。但卫生部的表示在90年代后的今天同样受到强烈质疑。全国人大代表赵宗政问道:“法律解释是宪法赋予全国人大的权力,作为行政机关的一个部门,卫生部怎么有权对一部法律作出解释?”卫生部随后的解释是:“以后说到法律问题时要谨慎表态。”但无意取消医疗纠纷不适用《消法》的意见。

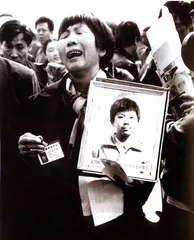

儿童丧生于医疗事故当中(卞启武 摄/Photocome)