报道:网络财富的群众运动

作者:三联生活周刊(文 / 邹剑宇)

(本刊资料)

一般的看法是疯狂的网络投资潮是类似于欧洲的郁金香投资泡沫,或者更近一点是像80年代初出现的PC业带动的投资潮。

2001年8月,被誉为“网络女王”的摩根·斯坦利公司的证券分析师Mary Meeker被起诉,原因是“她对eBay与亚马逊的推荐和积极评论不是基于客观分析,而是她想吸引和拉住这些公司,使其成为摩根·斯坦利公司投资业务的客户”。一些律师认为,互联网IPO热不只是大众对.com公司见异思迁的结果。投资银行,包括著名银行如高盛、美林和波士顿第一信贷与优先投资者达成幕后交易,精心策划了新股上市第一天巨大收益的一幕。纽约地方律师办公室、美国证券和交易委员会SEC和国家证券交易者协会NASD对此展开调查已不是什么秘密。

请教投资咨询公司的专业人士这是华尔街设的局吗?得到的回答是:“投资狂热不是某一家投资银行和某一个高科技上市公司的事情。而推理说某投资银行会知道一年后的行情故意设局诱导普通投资人,是没有根据的。没有人知道行情会是这样,更没有人能操纵行情。”

易凯公司的王冉说:“如果这个投资热是延续5年、10年,也许咱们能跟上大部分过程。但是它只维系了两三年,我们就只跟了一个尾巴。”或者说中国人的网络财富之路是时运不济?根据大略计算,三大中国门户网站上市融资2亿美元,加上其他公司的投资,整个中国网络业在两年多时间拿到的投资不到10亿美元。而根据中国对外经济贸易合作部公布的数据,中国2000年实际利用外资420.90亿美元。前者只占后者的2%,网络精英们拿到的钱并不多。

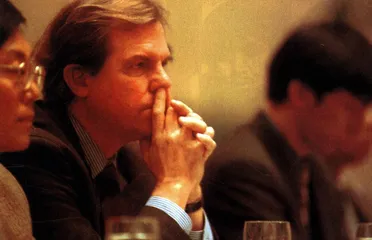

网络泡沫碎了之后,一批毕业不久的大学生再也找不到适合的工作,因为他们第一个工作的月薪可能是8000元。对大多数人来说,网络不是一个现实的财富机会,只是一个勾起了胃口的梦。1999年1月互联网预言教父尼葛罗庞帝作为搜狐的佳宾再一次莅临北京的时候,受到了热烈的欢迎。他之所以比网络浏览器Netscape发明人马克·安德森更能被中国人认同,是因为他用最直接的语言描绘了互联网可能的前景。问题就在这里:一种预言推动的网络经济更像是一个寓言。它直接导致了股市和公司业绩的脱节,致使曾经被人感恩戴德的华尔街投资银行变成了“罪人”——总得有人承担责任!

尼葛罗庞帝大师也给中国人讲述了一个又一个网络寓言(柴继军 摄/Photocome)

一度想做“中国首富”的张朝阳也被人指责为把网络经济“庸俗”成“注意张朝阳经济”,这种虚实无边的生存方式其实是整个网络的状态。张朝阳很本能地反应为“生存是第一需要”:生存下去,到能做实事的那一天。结果是除了薪水外,能够尝到IPO驱动的网络财富甜头的只有三大门户网站等少数公司。

但是相关掘到互联网金矿的行业却不少,房地产和相关服务行业是一类,在此前已经收入很丰厚的IT媒体以及部分大众媒体因为互联网在一两年内的广告收入猛增。这其中一个有趣的现象是当新经济被命名为“知识经济”之后,有“知识”背景的业内人士被推到了行业的前台。

最著名的是曾经风云一时的“数字论坛”(这个论坛的诞生跟中国互联网的“先烈”张树新的推动有密切关系),数字论坛的核心人士还发明了一个与资本家对应的词叫知本家。核心成员中有“反对微软霸权”的方兴东,有中国互联网孜孜不倦的理论注释者姜奇平和中关村第一名记者刘韧等,他们是中国互联网最成功的传媒人士。

在网络高峰期间,方兴东率先抽身做了一个“互联网实验室”,姜奇平则成立了一个互联网研究与发展中心,这两个机构都在风险投资的支持下得以成立。这些中国互联网的旗手们转身把自己变成一个互联网行业的实际操作者之后,依然保留了浓重的“知识分子”味道。当然他们也在互联网的冬天里觉得很寒冷。倒是刘韧从《计算机世界》辞职投资做《知识英雄》杂志虽然没有赶上头班车,却仍在“知识英雄”的经济圈内形成了一个小循环。

一方面现在有一种被遥远的华尔街操纵的却不觉悟的难过,但更主要的是10亿美元是可以通过个人奋斗拿到的,谁不想成为知识经济的主人呢?!不能沾光的人看着这些“明星”的经历也算有了心理参与的快感,网络财富之路是这几年里最大的一场群众运动。邓小平曾经说“让一部分人先富起来”,道理就是有先富起来的人,才能让大家都有效仿的可能。比如说中国互联网的首富丁磊,他让中国年轻人知道不到30岁是如何成为亿万富翁。网易上市前后,我们只看到几个富翁在斗嘴,说谁的钱多、谁的公司有钱人多,那种带着卡通劲儿的场面真的是很动人。

互联网泡沫最大的遗憾是泡沫的时间太短,大部分还没有完成从平民到中产改造的人只过了短暂的幸福生活(有人私下偷偷埋怨不早让网络公司去美国上市的官员们,否则三大门户也许拿回了20亿美元,都是美国股市里的钱)。网络的低潮也是时髦生活的损失,也许下回还有更多机会,但是2000年里拿了钱又风光的时候是一去不复返了。

丁磊风头稍减,但毕竟坐拥巨富(强军 摄/Photocome)