九十年代:作家的合伙人

作者:三联生活周刊(文 / 刘建强)

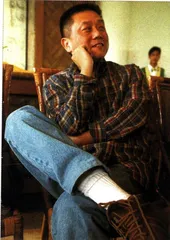

最懂市场的作家王朔(鲍利辉 摄/Photocome)

90年代,中国作家“大撒把”(本刊资料)

在《在蒂芬尼进早餐》的第一页,卡波特说到了一打削尖的铅笔和一叠铺开的纸给予他的激励。90年代的中国,要成为一个名作家,只有铅笔和纸是远远不够的。

实际上,在80年代末,作家的合伙人已经出现,其中最有名的是导演张艺谋。比起一个《红高粱》的普通观众来,作家莫言的兴奋程度肯定要高得多。1988年的王朔和1989年的刘恒也曾受大惠于电影,以至于那两年分别被冠以“王朔年”和“刘恒年”,其结果是作品通过电影得到最大幅度的传播,被更多的人知道并购买。紧接着,苏童因为《大红灯笼高高挂》而飞入寻常百姓家。跟张艺谋合作成了当时作家们成名或者扩大知名度的一条终南捷径。值得注意的是这种合伙人关系在90年代已经开始影响到作家创作。90年代初,因为张艺谋要拍一部故事性强的“好看”的电影,莫言就受邀写出了通俗小说《白棉花》,结果却未能如愿。同样,当张艺谋邀请五位作家同时为他创作《武则天》时,竟然没有一位拒绝;而当电影最终不了了之的时候,也听不到任何一位的抱怨。如果联想到90年代末张艺谋为《幸福时光》选秀,你会发现我们的作家其实早已与那些待选的少女并无本质的不同。

电影开始式微后,电视以其无可比拟的优势从电影怀里拽过了作家,大量的剧本需求使得小说再度变得抢手。尽管有关“人文精神”的讨论不断,但实际并没有作家再愿意与商业与利益为敌——此前,严肃作家们对电视连续剧是嗤之以鼻的。找到一个实力强大的合伙人意味着什么不言而喻。作家开始和电视剧联姻,从最早的《渴望》到《编辑部的故事》,其热播情景与当年的《新星》无二。诗人从诗歌里退出,曾经是实验诗人的邹静之写出了叫座的《琉璃厂传奇》和《康熙微服私访记》。池莉的小说接二连三地搬上荧屏,其小说的销售排名也连连攀高。直至后来,《口红》干脆就是先拍完电视剧然后再改成小说,尽管池莉否认小说是对剧本的改编,但不难看出那跟小说完全是两回事。更多的作家干脆投身到编剧队伍,因为在90年代,作家的质量已经变成实际收入的代名词。电视剧是最快致富、最容易挣钱的岗位。

90年代后期,媒体的力量在商业化进程中开始被强化,炒作作家与炒作明星一样成了媒体的偏好。这时候的媒体(隐藏着虎视眈眈的娱记、策划人和媒体知识分子)构成了作家的另外一组合伙人。作为作家天然的合伙人,出版商最懂得如何利用媒体来宣传(实际上,很多书商本身就是作家或诗人,比如策划操作《黑镜头》的80年代先锋诗人万夏)。信口开河的记者和书评家成了一部作品命运的决定者。一个奇怪的现象是,如果对一本书进行正面宣传之后读者不买账,那么反过来马上就会有一批人狠批它,看势直欲置之于死地。这样做的结果是很可能你的手里就多了一本先前打定主意不买的书。需要指出的是,在与媒体的合作中,作家本身并不是被动的,有时候需要他们现身说法。1998年《作家》杂志刊登七位年轻女作家的多幅生活照片,自此,“美女作家”风靡一时,其魅力是否与文学有关另当别论。作家的主动还表现在他们不断更新的口号上,“身体写作”、“私人写作”一经喊出即刻奏效,大众的窥视欲得到了空前满足。文学评论家理所当然是作家的另一合伙人,只是在90年代,他们不再费尽心机利用作家的作品去构筑自己的理论体系,而是手里拿着现成的帽子,就像站在街心路口发放广告传单的一样,随时准备把它们扣在有可能露出的一些脑袋上。“60年代作家”、“70年代作家”,乍一看你会以为这20年出生的人都成了作家。这种策略本身是符合市场精神的:卖一台完整的电脑比拆零碎了卖要划算得多。

到了90年代末,文人吵架成了时尚。通常是一个初出毛庐的小子对已成名的作家口诛笔伐,然后对方还击,然后双方开始在更多的媒体上互相攻讦。余杰对余秋雨的质问是一个典型的例子(在中国,像金庸这样好脾气的作家不多)。而实际上,这正是最隐蔽的一种合伙人关系——论战双方在激烈的争辩中结成了一种奇异的联盟——发难者为人所知晓,省了多少气力;被骂者在愤怒之余反倒感到了在小子眼前的自己的高大,名声反而在这样的批判消费中大振。

作家们在80年代曾经举着“精英”的大旗一度占据了文化、思想生活的山头,到90年代发现这个身份不再有当年的市场价值。最让人受不了的是作家觉得的自己文雅的生活被野蛮的讨价还价全部粉碎,但是发现自己“挽救”的行动已经进不了新年代的循环圈了。新的价值体系使90年代作家和各种媒体的合伙人关系得到了空前的发展和巩固,蓬勃兴起的消费主义使二者成为一致对外(文学消费者)的最佳拍档。

与电影的“第一次亲密接触”(东方 摄/Photocome)

网络时代的作家——痞子蔡 文学小说张艺谋九十年代作家