本·拉登启示录

作者:王星(文 / 王星)

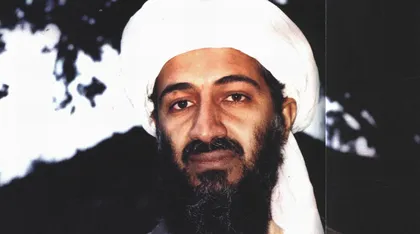

本·拉登——被美国人视为头号敌人和嫌疑犯,被一些阿拉伯人视为英雄(丝路/Sipa)

姓名:奥萨玛·本·拉登(Osama bin Laden);性别:男;出生年份:1957年;出生地点:沙特阿拉伯的利雅德市;身高:介于6.4英尺至6.6英尺之间;体重:约160磅;体型:清瘦;肤色:橄榄色;发色:棕色;眼睛:棕色;特征:持拐杖。在局外人看来,奥萨玛·本·拉登很像是好莱坞惊险片中的坏蛋头目在现实生活中的翻版:他安坐在阿富汗的堡垒里,镇定自若地发出一系列在全球各地燃起暴力与毁灭性事件的指令。

迄今为止,在本·拉登一生的大部分时间里,本·拉登的首要目标似乎都是要成为让美国军队咬牙切齿、必欲除之而后快的人物。根据PBS制作的“前沿阵线”节目获得的匿名资料来源,本·拉登是一个拥有50个孩子的也门家庭中的第七个孩子。他的父亲在沙特阿拉伯经营建筑项目赢得了百万家产,与沙特阿拉伯王室关系良好,是一个虔诚的穆斯林。本·拉登也自幼对宗教抱有热忱,但直到1979年苏联入侵阿富汗以后才逐渐变得日趋狂热。从这时起,本·拉登曾经数次前往阿富汗,为当地的穆斯林游击抵抗组织提供情报,最终自己也成为一名军事领袖。1979年到1989年,本·拉登在阿富汗参加阿富汗对苏联的战争,并曾经以游击队指挥官的身分参与许多次战役。20世纪80年代初,本·拉登加入了南也门的反抗运动。1988年,本·拉登与阿富汗前抵抗运动成员和其他支持者成立了名为“基地”(al Qaeda)的组织,为阿富汗抵抗运动提供资金和人力。如同1996年5月《大西洋(Atlantic)》杂志上一篇署名玛丽·安·维夫(Mary Anne Weaver)的文章中所具体提到的:CIA曾经向阿富汗地区拨款20亿美元。在阿富汗期间,本·拉登和他的组织“基地”很可能得到过来自CIA的军事训练与经济援助,虽然“前沿阵线”节目的资料提供者否认本·拉登曾接受过任何来自CIA的援助或训练。1989年,苏联撤出阿富汗后,本·拉登返回沙特阿拉伯,被沙特阿拉伯人视为英雄。最终撕裂了本·拉登与西方国家间关系的关键性事件,是1991年海湾战争爆发前1990年美国军队在沙特阿拉伯的驻军。在本·拉登看来,以色列最密切的朋友、无视神灵的美国的这种举动是对这片承载着两个最神圣的伊斯兰圣地的土地的不可原谅的亵渎。本·拉登的极端言论很快让沙特阿拉伯政府无法容忍,不久便因反政府活动而被驱逐出境。之后,本·拉登前往苏丹,在那里居住了5年。当美国向苏丹施压将他驱逐出境后,本·拉登回到了他后来一直居住的阿富汗。沙特阿拉伯政府后来要求本·拉登返国但遭到拒绝,于是沙特阿拉伯方面以他支持伊斯兰原教旨主义派运动为由,在1994年取消了他的公民身分并冻结了他的财产。1996年8月,本·拉登签署并发布《圣战宣言》,初步勾勒出“基地”组织的新使命:将美国军队逐出阿拉伯半岛,推翻沙特阿拉伯政府,解放伊斯兰圣地,协助全球的伊斯兰革命团体。他同时宣称:沙特阿拉伯人有权攻击波斯湾的美军部队。

1995年与1996年在利雅得与Dharan 发生的两起汽车爆炸事件都被怀疑与本·拉登有关。尽管本·拉登一再否认他与这两起事件有牵连,但他的确曾告诉CNN的记者:“我对实施了这一行动的人抱有极大的敬意。他们完成的是一件我无缘加入的壮举与伟业。”随后是更多的被相信与本·拉登有牵连的恐怖主义事件。

难以捉摸的敌人

在本·拉登被渲染得像好莱坞影片中坏蛋的形象下,被大多数人忽略的是正发生在情报机关与地区事务专家间的争论:本·拉登究竟是以何种方法控制或指挥他那些分布在从北部非洲一直到菲律宾,甚至也渗透进了欧洲与北美的各个地区的好战的伊斯兰恐怖主义者?本·拉登只是参与了这些活动的协调与控制的决策团的一员,还是根本就是这一切的始作俑者?

美国国会研究部的反恐怖主义专家肯·卡茨曼(Ken Katzman)相信本·拉登无疑是近年数次归咎于他的“高级”恐怖主义活动的终极操纵者,但即便是卡茨曼也无法确定本·拉登到底在其中实施了多少操控活动:“我相信现在的观点分歧只在于他提供了多少指导与建议。他是否策划了这场阴谋?他是否激励了他们?他是否训练了他们?或者是否只是他们向他提出了一个征求他的意见的方案?我们对此无法肯定。我们无法确认他参与的深度。他是关注了每一阶段的实施还只是当他的手下自信可以完成这一任务时他表示了首肯?他是否参与了计划中止的决策并不时地安排将资源从一个地区向另一个地区转移?我们对这些一无所知。我知道的只是:他对一个计划的进行与否有最终的决定权。”

另一些专家的意见相对更为保守,相信本·拉登不过是一个决策团体中的首要人物。这一团体的影响力得自人数迅速增长的崇拜者以及一个以本·拉登家族财产为基础的庞大基金会。按照两名对本·拉登所在地区颇为了解的美国前高级情报官员的看法,本·拉登对所发生的事件的控制能力其实远比我们想象的有限。其中一名官员的意见是:“他坐在哪里指挥这些行动显然不是问题所在。这不仅仅是一个国际性恐怖主义组织的奖学金基金会的问题。阿富汗不是一个容易操作国际业务的地方。即便本·拉登曾经实施过一些控制,他可以自由行动的范围也很有限。这就像飞机上的自动驾驶仪。他能有多少控制的自由现在看来并不重要。一切很可能在不需要与他直接联系的情况下继续进行。”另一名官员甚至怀疑本·拉登的恐怖组织“基地”是否真的如同我们在各种报道的影响下确信的那么庞大与完善:“我认为‘基地’里的那些家伙和美国的‘伍德斯托克’一代没有什么不同。他们彼此之间可能并不存在更密切的联系。”

这两派极端论点持有者都认同的一点是:美国自1996年起开始逐渐把焦点聚集在本·拉登身上,1998年美国对本·拉登失败的打击反而极大提升了他在好战的伊斯兰世界中的地位,使他得以把自己安排成一个反抗美国暴权的英雄形象。两位前美国高级情报官员中的一个承认:“我们开始注意他并提升了他在阿拉伯世界中的地位是在1996年,然后他到了阿富汗,接着就是1998年在内罗毕与达累斯萨拉姆的爆炸。最后他变成了一个真正的异教英雄,而我们向他开火时却失手了。这时穆斯林国家的父母开始给他们的孩子起名为‘奥萨玛’。”

持这种怀疑观点的前美国政府官员中有不少人相信本·拉登的影响力与美国以前在阿拉伯世界和中东的活动有关。这使得他们的观点必须从两个方面来理解。一方面,这些前政府官员对那一地区的人文与地理情况有极细致的了解;另一方面,他们自身的参与很可能使他们因避免牵连而拒绝对目前发生的事件作出确切的解释。在这些官员中,比较典型的说法是:“我们认为那种相信现在国际恐怖主义的中心是在阿富汗的想法很不可接受。”

在本·拉登看来,无视神灵的美国在中东的驻兵是对伊斯兰土地不可原谅的亵渎

“基地”的原则

尽管本·拉登的真正面目还是一个谜,但在过去两年里,本·拉登和他的“伊斯兰前沿阵线(Islamic Front)”毕竟遭受过几次重大打击,本·拉登的“基地”及其附属组织的成员不断在世界各地被捕获,本·拉登的网络的某些操作方法由此暴露。反恐怖专家相信,“基地”中最重要的操作原则由两方面构成:一方面被称为“启动与推进”,另一方面被称为“吸引与吸收”。

“启动与推进”原则几乎贯彻在“基地”在阿富汗的总部策划的每一次恐怖活动中。1998年3月在肯尼亚与坦桑尼亚几乎同时发生的恐怖事件就是这一原则贯彻的典型例证。根据在纽约接受审判的实施这次攻击的成员的证词,攻击内罗毕的计划首先是由位于阿富汗的“基地”总部提出的。组织中的部分成员被先期送往肯尼亚做实地勘察,然后再带着他们的发现返回阿富汗。获得的信息由本·拉登亲自审阅,行动由此开始启动。部分成员被要求进行“基础建设”工作,比如娶当地的妇女并被当地社会吸收,随即开始进一步收集有关潜在目标的资料、租赁房屋、购置材料与装备。在行动进行的适当阶段,总部将派出专家监督最后一刻的准备工作。在通常情况下,行动的指挥官、专家、担任人体炸弹的成员或其他爆破人员都住在远离其他成员的地方。“基地”每一次大规模的攻击行动都由一名高级指挥官统管,他是惟一了解全部行动细节并认识所有参加者的人。这是“间离”手法的一个重要组成部分。这种手法的典型例证是2000年10月美国“科尔号”军舰上发生的爆炸案。

对美国军舰这一自杀性攻击的指挥者是阿富汗“基地”总部的高级专业指挥官之一。他还涉嫌预谋了1999年中期的一系列攻击事件,曾使用的化名有胡塞因·扎法尼(Hussein Zaafani)等。也门方面的基础建设由一个名为巴达威(Badawi)的当地居民负责。巴达威是“基地”在也门地区的中枢性人物,后来接受审判时他承认1997年曾经在阿富汗接受训练并宣誓效忠本·拉登。巴达威与扎法尼一起部署了行动所需的所有安排:为监视哨租房,购买搭载爆炸物驶向目标的船只。行动小组由六到八名主要成员或助手组成。他们还得到了部分也门当地居民(其中显然还有一些政府官员)的协助。两名自杀爆炸者只是在攻击发起前几天才到达也门。负责监管此次行动的扎法尼据信是准备了船上懂得炸弹的爆破专家。行动最初启动于2000年1月,当时的目标是美国“萨利文号”军舰。然而,对炸药数量的计算失误使船只在搭载爆炸物后不久沉没。这一意外把整个行动推迟了10个月。“科尔号”爆炸导致17人丧生,专家认为这是一次带有本·拉登的“基地”组织的典型标记的专业性恐怖攻击。“基地”组织的专业性恐怖攻击目前已被认定的特征有:

1.相对长时间的准备阶段;

2.彻底的筹划;

3.行动依赖在阿富汗接受过训练的当地居民的基础建设;

4.攻击由来自阿富汗总部的专家全局统管;

5.攻击旨在制造最大程度的伤亡与毁坏;

6.攻击使用一枚以上的自杀炸弹;

7.没有人宣布对这一攻击负责。

在本·拉登的词典中似乎只有“预言”(丝路/Sipa)

本·拉登和他的信徒们

对本·拉登的打击反而提升了他的地位(见上图),并有很多追随者(见下图,本·拉登组织成员)(丝路/Sipa)

“基地”组织在海外恐怖攻击行动屡屡成功的另一原因归功于本·拉登与许多穆斯林极端主义者都具备的一种“氛围”。他们将阿富汗视为伊斯兰革命的圣地。来自其他穆斯林国家乃至西方国家与亚洲的穆斯林青年都被在巴基斯坦与阿富汗的宗教学校(Madrasas)学习的机会吸引。他们中的一些人在这里被“基地”组织的“星探”选中,送往本·拉登的营地接受训练。在有些情况下,这些年轻人中有人已经在本国从事过恐怖主义活动,愿意在“伊斯兰前沿阵线”的激励与帮助下进一步“深造”。

这就是所谓“吸引与吸收”原则。应用这一原则的恐怖活动的范例是1999年12月在约旦以及2000年6月在以色列发生的恐怖事件。在这两起事件里,来自约旦与以色列的伊斯兰极端主义者被阿富汗的“革命生活”吸引,在接受本·拉登营地的训练期间被“基地”组织接纳。训练完成后,他们被遣回自己的国家,以自己的方式在自己适宜的时间实施恐怖活动,不同的只是他们此时已经具备了更专业的技术以及与阿富汗总部和“伊斯兰前沿阵线”当地分部之间的联络。这些相对“个人”的恐怖活动实际上也都在“基地”组织的直接操控下。即便这些行动没有获得成功,本·拉登通常也会因为下述几个原因不至于失望:

1.他们不会把本·拉登直接牵涉进恐怖行动之中;

2.“个人”行动多数是额外的行动,因而有足够的时间替换人员,失败也是暂时的;

3.“阵线”直接组织的行动并不频繁,但通常会获得成功。这使本·拉登有充裕的物质保障等候事件的宣传效应为他召来新一轮的志愿者。

本·拉登制片公司

反恐怖专家相信,本·拉登与他遍布各地的恐怖主义组织之间的联系很可能是通过互联网完成的。今年2月,《今日美国(USA Today)》上的一篇报道指出:本·拉登用数码加密的方式在典型的互联网色情或体育聊天室里传递信息。这些信息中很可能就包括即将进行的恐怖活动。混杂了古老的崇拜与现代技术的本·拉登组织很容易让人联想到他们其实也是他们所鄙夷的美国全球化的一部分。与扩展性近乎无限的互联网一样,本·拉登的网络过于分散,几乎不可能一击命中。事实上,本·拉登对军事技术的精通远不能与他对在世界传媒舞台上灵活变换自己的形象的技巧相媲美。在后一个舞台上,他可以发表针对美国与西方世界的血腥威胁,然后又在真的发生了什么以后发表含混的否认声明。

1998年,打击苏丹和阿富汗生化武器工厂和恐怖训练基地(Photo by Pentagon)

2001年6月,本·拉登就曾经在各种传播媒体上有过一次给人印象深刻的“复出表演”:他在一部特别制作的宣传片中威胁要攻击美国与以色列境内的目标。紧随这部宣传片的播出的是一系列具体警报,可能被攻击的目标中包括:在热那亚召开的G-8峰会,美国驻也门大使馆、美国在科威特与巴林的一些投资项目以及世界各地与以色列或犹太人有关的各种目标。

这部后来被各地电视台转播的“自制宣传片”实际上是一部名为《解决与预备(The Solution and Preparation)》的篇幅更长的影片的一部分。《解决与预备》由为本·拉登服务的El-Sakheb传媒制作公司拍摄。片中的本·拉登身穿白色长袍,敦促他的人民与巴勒斯坦的兄弟们携起手,为所谓的“al-Aqsa intifada”而战斗。他同时号召他的人民以杀死美国人与犹太人的形式实施“圣战(Jihad)”,而与这一号召相配的画面是本·拉登正在向某个看不见的敌人射击。影片还包括了两组纪实影片:在肯尼亚与坦桑尼亚导致了224人死亡的自杀性恐怖攻击(1998年8月)与在也门导致17人死亡的美国“科尔号”军舰爆炸事件(2000年10月)。在反恐怖专家看来,本·拉登事实上是以这种曲折的方式承认了他与这些事件之间的关系。

本·拉登向来被认为是从不会放过任何一个可以利用“伊斯兰争端”来宣传自己的机会。这部宣传片上市的时间正值以色列与巴勒斯坦的冲突升级之时,而这一冲突已经被巴勒斯坦方面称为“al-Aqsa Intifada”,意在强调其中的宗教背景。不过,本·拉登此时最重要的观众是穆斯林与阿拉伯国家那些所谓的“沉默的大多数”,那些目睹过阿拉伯地区新闻中有关以色列与巴勒斯坦之间的冲突,有倾向对以色列乃至就全体而论的所有犹太人持极端态度的观众。而这些观众中有很多人也许原本并不支持本·拉登以前提出的暴力手段。另一个重要的观众是包括以色列在内的西方公众舆论。展现在这些观众眼前的是精通各种恐怖活动技巧与游击战术、“无往不胜”的伊斯兰前沿战线的战士。最后不可忽略的一批观众则是本·拉登的支持者,他们从影片中看到了“伊斯兰的力量”、他们的成果以及他们辉煌的未来。

阿富汗的各派力量

在本·拉登的词典中似乎只有“预言”(丝路/Sipa)

恐怖主义者?

1997年,在接受CNN的采访时本·拉登宣称:“我们向美国政府发起圣战,因为美国政府是一个不公平的、有罪的独裁政府。”本·拉登还曾经表示,他发起圣战是因为美国支持以色列,而以色列占领了巴勒斯坦方面宣称拥有主权的领土;另一个原因是美国驻军沙特阿拉伯:“任何非穆斯林在我们国家驻留都是无法被允许的。美国妄图占领我们的国家,偷窃我们的资源,向我们的人民征税,以并非由神灵昭示的法律统治我们的国家。只要美国的驻军继续存在,对这种状况的反抗自然也将继续存在。”

本·拉登完全反对美国将他视为恐怖主义者:“只要看看美国的举动,我们就可以知道他们会怎样评判那些自己国家被占领的穷苦巴勒斯坦儿童的行动的:如果他们向以色列占领者投掷石块,美国人会称他们为恐怖主义者;而当以色列飞行员轰炸黎巴嫩满是妇女与儿童的联合国大楼时,美国人决不会表示任何谴责。放眼各处我们都可以发现,美国是世界上所有恐怖主义与罪恶的首脑。”

于是一切归结到对“恐怖主义”的定义。《美国法典》第2656f(d)节第22条对恐怖主义的定义是:“恐怖主义”一词指经过预谋的,有政治目的,且针对非军事目标的,由非国家的集团或秘密组织进行的暴力活动,其目的通常是影响大众;“国际恐怖主义”一词是指涉及到不止一个国家的公民或领土的恐怖主义;“恐怖主义集团”一词是指任何从事(或其重要的附属团体从事)国际恐怖主义活动的集团。

美国国防部对恐怖主义的定义是:“为实现政治、宗教或意识形态的目的,对个人或财物非法使用或威胁使用武装力量或暴力,以强制或胁迫政府或社会。”

在国际上,一般把恐怖主义界定为:为实现政治目的,针对平民或民用目标,故意使用或威胁使用暴力的行为。

最后是本·拉登的定义。但在本·拉登的法典中似乎只有“预言”。本·拉登的预言是:“在我们的宗教里,我们相信真主缔造我们是为了让我们去信仰他。真主缔造我们并以这个宗教赐福我们,他命令我们去执行圣战是为了把真主的神喻传递给那些不信的人……所有这些使命都是建立在一个基本观念上的,这个观念对伊斯兰来说是独一无二的,即宗教是政治的不可分割的组成部分,反过来也是如此。这些伊斯兰信徒认为,这是一场同巨人的斗争,而真主注定要让伊斯兰或穆斯林世界获胜。……我为真主而战,我愿为他战斗,死去;再战斗,再死去。” 恐怖主义中东局势伊朗伊斯兰革命本·拉登拉登家族