报道:迪厅里的摇头和疯狂

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

在摇头丸没有进入迪厅以前去蹦迪是一种标志(imaginechina 供图)

越来越年轻的迪厅

迪厅被勒令停业整顿的第一位原因是:摇头丸。

从公安部提供的资料看,中国大陆迪厅与摇头丸“结合”的时间也仅仅4年。公安部禁毒局副局长陈存仪介绍的中国第一起摇头丸案,甚至极具戏剧性:1997年,上海的一个玩家离开迪厅上了出租车,在问清目的地后,出租车司机随手打开了车上的音响。结果,让司机吃惊甚至“恐怖”的事情发生了:那个乘客头不停地摇,越摇越快!情急之下,司机将车开到了公安局。随后查明的事实十分简单,这个玩家在迪厅里吃了半粒摇头丸,摇了3个多小时才离开迪厅,结果出租车上的音乐又让他摇个不停。

这是一个多数缉毒警员都会讲述的故事。警员们叙述的兴趣,并非此案是“中国第一起”,而是当时摇头丸的价格——这是记忆的关键。那粒摇头丸:800元。

在这例摇头丸案的前后,广东地区特别是深圳,警方查获的“红色药片”时有发生。当时警方甚至不特别清楚这些药片意味着什么,公安部毒品研究者王刚说,内地警方甚至多次就这种药片请求香港警方协助辨识。事实上,香港警方也是在1996年查获摇头丸达到空前的11000多粒,而前一年仅24粒。由香港发端,此后这种红色的、蓝色的小药片渐次北上。王刚曾带着两位警员在一间迪厅蹲点三夜,终于买到两粒摇头丸,这是北京市查获此类毒品的第一次,当时是1998年。

但对于迪厅的玩家而言,对摇头丸的敏感相应地要早于警方。

当时在北京一家全国性公司供职的吴列群说,真正的变化发生在1996年底与1997年初,那时已有朋友向他推荐摇头丸了。吴甚至说,中国大陆迪厅至此有了实质性的变化。如果按此时间推算,摇头丸在内地与香港的流行,甚至没有特别明显的时间差。

摇头丸进入之前的迪厅,在吴列群看来多少有一种“向上”的氛围,是时尚的象征。这种“向上”的标志是价格。1995年前后,吴是迪厅的常客,北京但凡有档次一点的迪厅,晚上9点钟之前的门票是300元,此后就是600元了。这种价格门槛,使当时的迪厅充满了身份感,进入者大多数是高收入层。当时迪厅里最出风头的是黑人,因为他们蹦得最棒。当然这种时尚感的另一面,则是身体诱惑。因为迪厅里外国人多,多数女孩肯花钱进入的目的也单纯而直接。

两三年后,吴列群发现自己已经进入不了现在迪厅的氛围了,“都是小孩子在蹦!”吴另外的发现就是,“现在蹦的那些中国小孩,不比黑人差,而且更疯狂。”

套用更书面化的概括,北京市公安局毒品研究者闵天石称:“蹦迪”者已由过去的中青年转变为现在的青少年。现在“蹦迪”者一般在15~25岁之间,“甚至26岁都会觉得自己老了!”“迪厅时尚”的承继者是多少消失了“身份感”的孩子。闵天石作为北京的毒品研究者,不时需要领着外地同行到北京迪厅观察研究。他说:如果不观察迪厅,不研究“蹦迪”人群,就无法研究摇头丸。如果将迪厅目前的这种形态和网络结合起来考虑——这两样东西差不多同时兴起并影响了足够的人群,我们才可能真正探索摇头丸的“标”与“本”的因果关系。

摇头丸不是海洛因

“宝贝宝贝我爱你,就像老鼠爱大米”,“你是天上的乌鸦飞呀飞,我是地上的小狗追呀追”!迪厅里“蹦迪”者的这种合唱,事实上已经拒绝了这一群体外其他人群的介入。多数时候,寻找摇头丸服食者的感受描述相对困难,因为“快乐是无法描述的”。

比较而言,毒品研究者在拼接了多数服食者的片断描述后,甚至可以比摇头丸的服食者更清晰地描述服食后的感受。

接近“标准”的感受状态是这样的一个过程:在服食后的最初阶段,当事人会有一段寂静的感觉,“像死一样的安静!”这是峰值来临前症状,但却并不是一般人容易感受的,多数长期服食者才会有这种感觉;接下来就开始不由自主地摇头了……服食者在感觉所有人亲切的同时,音乐主宰了自己,必须蹦必须“嗨!”要钻进音乐里去(结果是大家都围着音箱,越围越近,甚至有人贴着音箱蹦迪),要钻进别人身体里去。

专家们的描述价值在于对这种毒品真实地呈现,与此作为对应的是媒体的描述——蹦迪引发血案,这种“血案”对于当事人基本上都是没有什么理由的就发生了。服食者“亲切感”的感受与暴力形成了一种矛盾。冰毒专家何颂跃博士的解释是:摇头丸对人体最大的伤害在于它对大脑产生致幻作用的同时,也产生精神病症状,服食摇头丸容易产生被迫害被跟踪的妄想。这是暴力的基础。

cool pose

cool发

cool镜

与海洛因的吸食者在获取毒资时容易产生暴力倾向不同,摇头丸的服食者,在服食后可能产生暴力。何颂跃在日本研究冰毒时曾注意到,日本法律界对这一时刻的伤害甚至有过是当作正常人还是当作精神病患者来量刑的争论。但多数人对摇头丸的理解与处理,仍然套用的是海洛因模式。这种反差形成的一种结果就是,对价格相对便宜的摇头丸,多数服食者觉得“毒资”并不构成特别压力,而且摆脱起来似乎也不特别麻烦。摇头丸这种并不产生身体依赖而只产生心理依赖的毒品,使警方在控制与打击方面变得更加困难。

现在供职于最高人民法院司法科学技术研究所的何颂跃,1991年去日本研究冰毒,他是最早预言冰毒(包含摇头丸)将成为21世纪最主体毒品的专家之一。事实上,目前对冰毒是否是最为主体的毒品不再有任何争议,而已渐成为事实了。不过,摇头丸一类新型毒品与海洛因的分别,仍然没有被广泛注意。

何颂跃比较海洛因与摇头丸,两者最大的区别在于,海洛因的生产与销售非常复杂,需要组织结构严密的类似大型企业的“机构”来完成,而摇头丸无论生产还是销售,与海洛因相比差不多只相当于个体户小作坊了。有资料表明,在美国,先前控制摇头丸一类毒品销售的是白人摩托车帮,而现在“个体户”销售的数量甚至已经能够与摩托车帮相抗衡。多数警员介绍,中国摇头丸销售的主体目前更倾向于“个体户”式,在“三陪”承担相当销量的同时,专门的销售者个体也在出现。

从目前的状况看,迪厅是摇头丸最主要的销售终端,但对迪厅的关闭,是否能遏止这种毒品的销售,多数毒品专家与缉毒警员并不特别乐观。公安部禁毒局缉毒处副处长邓明披露说,在东北地区,摇头丸已经有了转移势头,一部分服食者自己组织起来包下宾馆房间,然后享用摇头丸,警方侦破此类案件都已经用上听诊器了。

摇头丸与海洛因之间毒品类型的不同,是多数缉毒专业人士强调必须重视的。所以,海洛因毒品打击一个毒枭即可在相当一段时间里对毒品制贩有所遏止的方式,不太容易简单搬到摇头丸的打击上。理由 是,关掉一批迪厅,并不意味着就能直接限制了摇头丸的制贩。

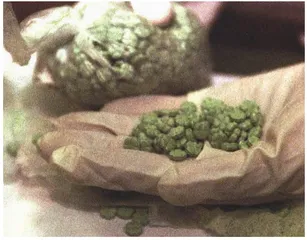

查获的摇头丸(imaginechina 供图)

被环境激素刺激的新一代

有一项针对中学生关于“COOL的标志”的调查表明,“蹦迪”是他们认为的标志之一。“COOL”的标志还有“上网”。很酷的上网与蹦迪,在这一年龄段人群的判断中,有了软硬之称。以网吧为代表的场所,被认为更感性,而迪厅则更有硬度。

虽然吴列群自己觉得已经没有能力融入现在的迪厅了,但不并不意味着他没有机会进入。在韩国大宇公司倒闭的消息传出后,他与两个在韩国公司工作的小伙子就进了迪吧。那两个小伙子很高兴,因为他们自己的公司曾经与大宇竞争很激烈。吴列群观察现在的蹦迪者认为,迪厅差不多覆盖了15~25岁这一年龄段的全部,像在韩国公司工作的小白领们,并不在少数。不过,警方更认为,蹦迪者多数更像一般意义上描述的“问题少年”。

何颂跃介绍说,日本东京大学的脑生理学家实事利彦用研究揭示,人与动物都有群居与集团本能。网络为新一代提供了虚拟空间,相应地,有硬度的迪厅就成为了一种补充。这种现状不惟中国,是全世界青少年的一种现实选择。

对新一代而言,何颂跃认为更重要的变化在于环境激素的影响。由于工农业产品大量使用生长激素与化肥促使其早熟,因而生物链结构被改变的同时,生物链的末端——人是这种变化最后的承受者。所以,人类在最近几十年越来越早熟,与这种生理性变化相对应的是,社会环境特别是商品诉求多集中于青少年,娱乐消费的主体更加低龄化。环境激素不再局限于生物与化学性物质,而呈一种泛化状态。

而青少年研究者孙云晓对新一代的描述,是在比较中完成的,他用一一对应并且对立的判断概括了这一代与上一代的不同:富裕/清苦、开放/封闭、在意自我/重视集体。孙的疑问是,当这一代人选择了迪厅后,是否仅仅像成人所想象的那样:必然消费摇头丸。

无论警方还是社会学研究者,目前并无任何大样本调查来统计迪厅里摇头丸服食人群的比例,这使得多数时候对迪厅以及摇头丸的描述缺乏数据支持。在这种情况下,选择“整顿”迪厅,多数受访者向记者表示,他们觉得令人费解。

武汉市公安局在要求迪吧停业整顿时,理由除了摇头丸,还有治安与安全管理两条。而武汉市公安局治安处警员李青松在预测未来时,也推测说“可能不会全部取缔”。但迪吧整顿会在什么时候完成,武汉市公安局副局长刘健年则说,“目前还没有研究”。

断然关闭迪厅,到底利弊何在?在何颂跃看来,并非完全没有好处,好处在于群居地点消失了。但是,何也坦陈:群居地点的消失,并不意味着群居本能的消失,所以凭此办法杜绝摇头丸可能很难。何颂跃描述重点打击摇头丸的日本,他们的青少年不吃摇头丸后,现在流行吃毒蘑菇了(含有LSD)。毒品的新变化与新一代的变化,都使得问题相对复杂。

美国明星詹姆斯·迪恩是“COOL”最经典的标志,他的那部电影《无因的反抗》的名字也就成为对青少年状态最惯常的描述。孙云晓解释说:“反抗是长大的需要。”而关闭迪厅,在完成本意上可能是拒绝摇头丸的同时,是否反而可能会提供为了“长大的需要”的理由呢?

背景

亚洲·摇头丸

娱乐消费的主体呈低龄化,这是全世界的一种现状

就全球范围来看,亚洲毒品问题最受关注的是金三角地区。这种关注的背景在于海洛因是瘾君子最为主体的毒品,到20世纪70年代,缅甸的坤沙将金三角海洛因份额占到了全世界的70%以上。但是,由于坤沙的投降(1996年),金三角毒品在全球格局里的位置迅速让位于哥伦比亚与阿富汗。坤沙之亡,作为一个转折,使亚洲毒品问题呈现两种走势。其一,金三角海洛因毒品在减少全球市场份额的同时,扩大区域性市场;其二,日本冰毒由国内渐次扩散到亚洲各国与亚洲之外。而专家在90年代预测的冰毒将成为新世纪毒品主体,目前亦正在成为现实。

摇头丸目前成为新一代毒品的象征,需要解释的地方在于:摇头丸(MDMA、MDA)系安非他明类兴奋剂的衍生物,而安非他明在更早一些时候已经被甲基安非他明所取代——这种新型类毒品目前更广泛的称谓是“冰毒”。这是一条由现状向上追溯的线路,如果检索这段历史,它在相当一段时间是隐性的,直到最近10年才广泛被注意。

最高人民法院毒品专家何颂跃1991年留学日本的时候,研究的主攻方向就是冰毒危害。日本不被别人更广泛注意的事实之一是,他们是世界上最早滥用甲基安非他明的国家,开始于二战结束,直到现在仍然持续着。这种毒品被日本人称为“非洛朋(Philopon)”——何颂跃用流利的日语说完这个词后,问记者:“你知道它的意思吗?”在日语里,非洛朋原义是:喜好工作。资料表明,由1945年至1952年,日本出现精神障碍的吸毒者推定为20万人,一般吸毒者达55万人,有过吸毒体验的高达200万人以上。而日本的治裁是1951年出台《觉醒剂取缔法》。非洛朋如此大规模流行的原因之一是,这种曾经为军需品的药丸,在当时的日本是合法出售的。

日本在70年代末,与经济腾飞相适应的变化是甲基安非他明再次大规模流行,直至现在。这两次流行之所以未被广泛关注,主要原因在于无论生产与销售,基本上还是局限于日本国内。同时,全球范围内更流行的毒品是海洛因,而甲基安非他明类毒品并未被日本之外的其他国家瘾君子认识其“价值”。

在50年代,日本取缔法案出台后,一部分毒贩便将甲基安非他明的技术传入韩国,但韩国真正吸毒人员的增加却在20年后的80年代。韩国凭借1988年的奥运会,加大了扫毒力度,甲基安非他明的技术再次转移到中国的台湾。此后,甲基安非他明生产与销售真正有了“国际色彩”。这条销售的国际线路为日本—韩国—中国台湾和中国香港—菲律宾—欧美。与此同时,甲基安非他明有了更大众化更流行的称谓:冰毒与摇头丸。

进入台湾与香港的甲基安非他明技术,流向菲律宾并非惟一途径,而更主体的则是流向中国大陆。这种流向发生于1995年前后,而此时,无论冰毒还是摇头丸,取代海洛因的趋势亦已日渐明显。现在摇头丸概念已经大有变化,它混合了冰毒、MDMA、MDA、麻黄素、咖啡因等毒品及药物。分析毒品毒理药理性的何颂跃博士说,这种混合的配方组合越来越趋向高效性、低副作用性。

更值得注意的事实之一是,传统以海洛因生产为主体的金三角地区,目前也处在产品转型期,冰毒、摇头丸也开始成为他们生产的重点。

中学生喜欢的口头禅

1.OK 4.1%

2.随便 4.1%

3.神经病 3.8%

4.去死啦(吧) 3.1%

5.我是天才 2.9%

6.SORRY 2.6%

7.干嘛(呀) 2.6%

8.有没有搞错 2.4%

9.不知道 2.2%

10.COOL 2.1%

11.想要成功必须付出 2.1%

12.气死我了 1.6%

13.你这几天怎么样 1.4%

14.我的天 1.4%

15.老哭 1.3%

16.滚 1.3%

17.天生我才必有用 1.2%

18.没劲 1.1%

19.恶心 1.1%

20、你多傻呀 1.1%

(资料来源:《中国青年研究》)

资讯

COOL的标志(中国学生)

1.极限运动(蹦极攀岩滑板等)玩得特好 34.6%

2.能力很强,不经意就把事情办好 28.1%

3.气质冷漠、不轻易说话 25.8%

4.中学留学海外 24.2%

5.上网 24.0%

6.开跑车出去兜风 23.0%

7.明星 14.8%

8.球星或者其他明星的签字 14.5%

9.电脑黑客 13.9%

10.电子游戏玩得特别好的人 13.6%

11.帅哥配靓女 13.2%

12.戴很酷的墨镜 10.5%

13.女人剃光头 10.2%

14.名牌产品的代言人 9.2%

15.头发染成或剪成另类颜色或发式 8.4%

16.拍照时,我有一个经典的动作 7.7%

17.有不少异性追求 7.0%

18.一身紧身衣 6.1%

20.戴耳环或戴鼻环 5.7%

21.蹦迪 4.4%

22.泡酒吧 4.0%

23.能用英语骂娘 4.0%

24.女孩吃穿洋化、叼着烟 3.9%

25.露脐装 2.2%

26.穿小衣服 1.8%

27.既爱玩,又爱学习 1.2%

(资料来源:《中国青年研究》