报道:律师的原告与被告

作者:李菁(文 / 李菁 汪建华)

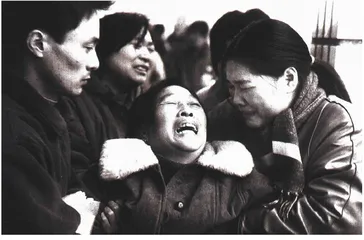

9岁男孩陈一鸣的死让家人痛不欲生(陈平生 摄)

36岁的邓利强认为自己没有“犯规”(建新 摄)

作为律师,邓利强过去代理的案子为他所赢得的影响,可能还没有这次他未代理的案子所赢得的关注大。他成为被告。告他的,是孩子因普通的阑尾手术而死亡的陈荣友,这次是他孩子死亡后,他第四次向法院递交起诉书

陈荣友与邓利强的这场恩恩怨怨颇具戏剧性。1999年年底,陈荣友的儿子因手术失败死在医院,他决心与郑州儿童医院打一场官司。经人介绍,他认识了律师邓利强。2000年春节后,两人在郑州有了第一次会面。陈荣友说,邓利强在这次会面中,提出需要15万元的诉讼费用,还通过中间人得到了陈荣友提供的共计365页的材料。据陈荣友介绍,因为在包括费用等的细节看法不一致,他们没有再联系。但半年后,当两人第二次见面时,邓利强的身份已是陈荣友的起诉对象——郑州儿童医院的辩护律师。陈荣友认为,在上次会面中,邓利强实际上已掌握了他的证据材料和诉讼思路,使自己陷于被动,于是决定起诉邓利强。

最初认为这场官司“很无聊”的邓利强很快发现,自己被形容为“变脸律师”的报道几天之内被媒体争相传播,事情的严重性已远远超出他的想象。邓利强对那场会面性质的认定以及一些细节问题显然与陈荣友大相径庭。邓利强告诉记者,与陈荣友起诉书所称“邓利强在河南的经纪人主动找上门来,介绍两人相识”相反,他是完全出于朋友之间的友情才与陈荣友见面的。儿子去世后,陈荣友想找一个既懂法又懂医的人咨询,是邓在河南的大学同学毛冬让把他介绍给陈荣友。大年初四,他回开封老家探亲停留郑州,在毛冬让的引荐下,才与陈荣友有了那次会面。

这次会面日后成了双方争论的焦点。陈荣友认为,邓利强了解了案情、拿了他的材料之后,又跑到“敌营”里做律师,显然存在着职业道德问题。邓利强则否认自己拿过任何材料,也否认提出过什么诉讼费。他说,陈荣友当初的确将一些材料给过毛冬让,但这并不意味着毛冬让就将这些资料给了自己。另外,见面时陈荣友刚刚丧子,很难谈得上有什么“诉讼思路”,即便有,作为律师的自己怎么会向当事人打听什么“思路”?邓利强说,他后来偶然得知,陈荣友没有提及请他作代理律师的主要原因是嫌他太年轻。为了表明自己说的是事实,他甚至提议记者跟他去见一见这位证人。

邓利强坚持认为,这次会面他只是提供了一些参考意见,连咨询都不算,更谈不上有给陈荣友作代理律师的想法——更重要的是,陈荣友也只字未提请他作代理律师之事。而陈荣友坚决否认这是一次“普通的会面”,他说,如果不是想请邓作代理律师,怎么会在大年初四一个相对重要的日子见面?

两种叙述的尖锐对立令人惊讶。但有一个事实是确信无疑的:邓利强在2月8日与陈荣友见过面,且主要谈话内容是关于陈一鸣之死一案。

邓利强对记者的采访十分配合。他坦承自己现在有些紧张,因为他很清楚“声誉”对律师来说意味着什么。坐在记者面前,平时不怎么抽烟的他也忍不住频频向记者借火点烟。自从得知陈荣友状告自己的消息后,他就放下了所有的工作,既要为出庭作准备,也要应对律协的调查及媒体的压力。做了8年医生的邓利强后来取得了中国政法大学法学学士学位,1998年进入有名的岳成律师事务所。去年他与人合伙成立了华卫律师事务所。因此邓利强认为自己很珍惜“声誉”。

记者问邓利强,在接受医院的辩护请求时是否有过犹豫,想过有何不妥?邓利强反复强调,因为是“非工作时间、非工作地点、非工作身份”的一次私人见面,另外,当时他跟医院方表明自己曾与陈荣友见过面,医院表示不介意,所里也认为没问题,他才放心地做了该医院的辩护律师。

记者同邓利强探讨这样一个问题,在陈荣友事件中,于“理”之外,是否也应该于“情”这个角度考虑?邓利强用一个比方来回答记者的问题:“假如有一个姑娘,别人介绍她先认识了一个小伙子,可小伙子没看上她;后来又有人把这个姑娘介绍给别人,她跟那个人好上了——难道不可以吗?”邓利强显然认为陈荣友没看上他在先,而他给儿童医院的代理关系在后。

在邓利强和毛冬让看来,陈荣友完全是在编一个离奇的故事。他们提醒记者说,学新闻出身的陈荣友在当地是个“惹不起”的人物,打官司已经打出了名。邓利强说早就知道陈荣友在网上骂自己,因为觉得自己没有什么违规之处,所以并未放在心上。邓利强说,其实陈荣友早就知道他是儿童医院的辩护律师,还通过朋友让他“少说点,算是帮一个忙”。

陈荣友也直言不讳地承认,他就是“职业打官司”的。他还专门建立了一个以“男孩之死”为名的网站,打开看,“杀人医院”、“罪恶滔滔”等字眼触目惊心。提起邓利强,陈荣友似乎就有些抑制不住地激动。他的看法是,“邓利强更深的罪恶,在于给儿童医院出了许多坏主意”。

陈荣友数次用到了“运作案件”这个词,实际上他也明确无误地把矛盾指向了邓利强所在的律师事务所及其负责人的层面上。据介绍,华卫律师事务所主任郑雪倩的另一身份是“中华医院管理学会理事、医院维权部副主任”。陈荣友给记者提供了一份资料,表明在邓利强为儿童医院辩护之后,郑雪倩隐瞒了自己是“华卫律师事务所的合伙人、执业律师”的身份,而以学会的身份,给郑州市中院送去数份“中华医院管理学会的意见材料”,表示对陈一鸣这起医疗纠纷案的“强烈关注”。陈荣友将此形容为“演双簧”。

邓利强没有否认这个事实。他的解释是,中华医院管理学会是一个民间组织,它的定位是“医院管理者之家”,郑州儿童医院是其一会员单位。邓律师认为在这起诉讼中,真正受到不公正待遇的是儿童医院——陈荣友利用其新闻行业的优势,剥夺了儿童医院替自己申辩的权利,儿童医院向学会提出申请,中华医院管理学会向会员单位提供支持,这都是法律允许的。邓利强介绍说,“法人、机关团体等”可以对诉讼一方表示支持,这是“规定允许的”。邓利强认为这种性质是“声援”,但法院最终还是要独立办案的。

直到今天,邓利强仍坚持自己并没有违规之处,他的行为都在《律师法》和《律师职业道德和执业纪律规范》所允许的范围之内。但眼下,北京市律协则以一个更严格的《北京市律师业避免利益冲突的规则(试行)》来调查邓利强的行为是否违规。邓利强认为,自己见陈荣友的时间是2000年2月,做医院的辩护代理是当年10月,而这个规则是今年6月27日才发布生效,不应以现在的规范来考量他以前的行为。即便按这个试行规则,邓利强也认为自己没有越过底线。

但事情似乎不像邓利强想象得那么简单。北京市律协今年6月收到陈荣友的投诉,立即进行了调查,至今还没有明确的结论。记者采访时,北京律管处、北京律协也都讳莫如深,极力回避。据说,此事已惊动司法部长张福森,并作了特别批示。

看来,对律师行业的规范已经日益受到重视。事实上,我国对律师的约束是越来越紧。从1996年5月全国人大发布的《律师法》到当年10月全国律协发布的《律师职业道德和执业纪律规范》,再到今年6月北京市律协发布的《北京市律师业避免利益冲突的规则(试行)》,就是借鉴国外对律师行业的规范规定和我国律师中存在问题,由粗到细,由宽到严。

在北京律协的这个试行规则以前,曾出现过一方委托某律师,另一方却委托该律师事务所的主任的情况。一个律师为当事人代理之后,不久又为此当事人的对方代理,这显然有损当事人的利益,也不利于律师的形象和我国法制建设。而现在则规定,一年之内不能再接受任何与此人有关案件的对方委托。

采访中,记者感觉双方似乎都有许多“不得不说的故事”,他们都表示,等待着法律作最后的裁决。但这些纷争所引起的法律及道德上的思考,是一场官司能解决的吗?