报道:《无常·女吊》:纠缠在人鬼之间

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

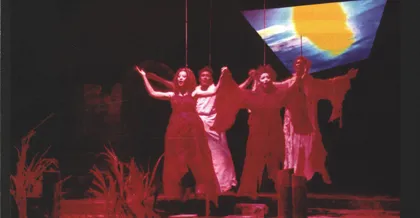

剧照

剧照

亦真亦幻的场界

走进人艺小剧场,跨过一道鬼门关,你就一脚踏进了无常女吊出没的阴曹地府。

枯朽的木柱是倾斜的,雕花木窗歪挂在墙上,一张破旧的方桌四腿朝天,半截已经埋在土里;砖石铺就的地面衰草丛生,孤零零坐在中间的是穿着淡黄上衣黑色裙子,已经被“真实的重担”压死了的子君。当然,这是一个假人,但和真人一模一样。

在郑天玮的剧本中,本来这出戏的地点是一座介于阴阳两界之间的灵堂,游荡着的无常和女吊在那里等待着各自的机会。如今经过导演王延松的处理,空间的规定被模糊了,但保持了那种亦真亦幻的特质。随着剧情的发展,无常女吊出没的阴世成了《伤逝》中涓生和子君吉兆胡同的安身小屋;成了“涓生”重返的故乡,在那里他奉母亲之命为小弟弟迁坟,要把两朵绒花送给邻居顺姑;或者著名的咸亨酒店,以及终于升官发财的“涓生”从窑子里娶来的姨太太的新房……于是,在角色的自由转换过程中,有时人是鬼,有时鬼是人,有时人不如鬼。

王延松说:“只有消除了生和死、过去和现在、幻想和现实的界限,破除表面的真实,内里的东西才能真正地显现。”

无常和女吊

无常和女吊原本是绍兴《目连戏》中的两个角色,《目连戏》作为“幽魂超度戏”在北宋时期已经出现,到了鲁迅幼年时期还在浙东一带戏曲中占重要位置,甚至还有连演三天三夜的盛况。鲁迅曾以少见的温情描述过它们,无常“浑身雪白,活泼诙谐,理而情,可怖而可爱”,而女吊是“比一切鬼魂更美、更强的复仇鬼魂”。出现在《无常·女吊》中这两个“鬼物”基本还是鲁迅所描述的样子,无常破衣长服,手中是破扇子,或者长算盘,有时戴顶白高帽;女吊一身鲜红的宽袖长裙,“石灰一样白的圆脸,漆黑的浓眉,猩红的嘴唇”,连女吊的出场也和鲁迅的描绘完全一样:“大红衫子,长发蓬松,垂头,垂手,弯弯曲曲的走一个全台。”

曾在德国呆了8年的舞美设计罗江涛为女吊的出场设计了一个很有现代感的鬼门关:女吊孤伶地站在舞台深处的鬼门旁边,头上是一块梯形的立体投影屏幕,上面翻滚着诡异抽象的影像;脚下是一大块镜子,身后黑沉沉的幕布造成那里似乎是无边无际的黑暗的感觉。这时一束白色底光从女吊身后往上打,一束蓝光却从她的头顶打下来照在镜子上再反射开去,由此完成了一个由光影组成的、层次丰富又异常凄美的戏剧空间。至今让罗江涛耿耿于怀的是在他的设计中,原来还有两块梯形大镜子分别放置在投影屏幕两侧,不断反射和延伸屏幕上的影像并互相反射,造成更加光怪陆离的视觉效果,最终那两块镜子因为场地大小的限制而被放弃。

鲁迅在《女吊》中回忆同时演给神、鬼、人看的《目连戏》时也曾提起镜子,他说后台上有一面能照见前台的镜子,倘镜子中出现了两个男吊,那么一个就是真鬼了。如果罗江涛的两块镜子挂在那儿,不知会有几个无常女吊出现。

折衷和苦衷

编剧郑天玮称《无常·女吊》是鲁迅人物重组,除了无常女吊这一对具有民俗色彩的人物以外,主人公“涓生”身上其实组合了鲁迅小说中多个故事,包括《头发的风波》中的N先生,《在酒楼上》的吕纬莆和《孤独者》的主人公魏连殳。这几个人物确实有不少契合之处,不过避开了鲁迅笔下人物孤独悲怆、愤世厌世的精神气质,如今舞台上的“涓生”被强调的却是一个蜕变腐化的过程,从缺衣少食到穷极无聊,最终成了丑态百出的堕落者。

大概受编剧的影响,导演在作《无常·女吊》戏剧处理时也有几分组合的意味。一个超越现实、亦真亦幻的空间和女吊首尾都走个全台的呼应处理让人想起去年的小剧场话剧《原野》。无常和女吊唱上一段《夫妻双双把家还》和《兄妹开荒》,或者涓生来上一段山东快板显然是典型的“孟氏风格”,结果却是你坐在那里哭笑不得。不知应该归功还是归罪于孟京辉的,还在于他培养和影响了一种反应快速极其夸张的表演风格。一些小剧场的年轻演员在装疯卖傻、戏谑调侃时还能活灵活现,却缺乏在几分钟内让人信服地完成比如从一个酒店伙计到农村老头角色转换的表演功力。最后,当崇尚光明的导演决定让四位演员被吊着冉冉升空,完成“好人升天”的结局时,少不了的是张广天作曲的、和《切·格瓦拉》一样总是那么抒情、那么让人一听就忍不住要跟着唱的主题歌。

郑天玮说:“我们第一轮就要演35场,我们要考虑的问题特别多,考虑的因素也特别多。”

剧照

郑天玮:这个时代依然可以和鲁迅沟通

记者:这次重新解读鲁迅最深的体会是什么?

郑天玮:鲁迅的作品可以从很小就开始读,但随着不同年龄、不同生活阅历你总会有新的感悟。《孤独者》这篇小说实际上对我的戏是最重要的,以前也读过,但那时根本没感觉。现在为什么我看了以后就敢写戏?我觉得它打动了我,它有一种说不清的东西,过去讲要“清楚地进去,糊涂地出来”,你去读的时候一开始特清楚,到出来的时候全糊涂了,但你心里却是明白的。就是这样的好东西会一年年一代代人地传下来。

我希望通过这出戏大家去真正地贴近鲁迅,接触鲁迅,用心贴上去。我这回真的感觉到鲁迅是不过时的,他提到人许多内心的东西,这个时代的人依然可以和他沟通。鲁迅所指出的不是简单的国民性,而是人,你自己本身的一些问题,在任何时期都会有,这超越了历史背景和政治背景。

记:为什么你所重新组合的人物涓生好像更侧重于表现一个堕落的过程而有意淡化了痛苦、孤独的气质?

郑:我觉得人最大的悲哀不在于你的悲痛,而在于你的滑稽。当你还能哭得出来骂得出来的时候你不惨,什么都没感觉了才是人生最大的悲哀。我创作的这个组合人物更贴近今天。我希望今天的观众看到今天的鲁迅,我不要让大家看到一个死了的鲁迅;所以我没有重复它的某一个作品里的某一个人物,更重要的是要体现鲁迅的一种精神。

记:《伤逝》的故事在前面的戏中占比较大的篇幅,你希望通过这个爱情悲剧表现的是什么?

郑:我不是从爱情悲剧这个角度来解释的,这个戏最重要的词是:“当我是人的时候,拿我不当人,等我不是人了,倒拿我当大人”,这才是核心。前面所谓爱情不重要,重要的是要体现他还是一个很好的人、一个很堂堂正正的人那种时候和那种样式。

记:把无常和女吊引入剧本出于什么考虑?你如何看待人性和鬼性?

郑:无常和女吊在鲁迅的作品里是很美的,我用这两个角色是觉得戏这样结构起来很好看,一有这样的构架戏剧空间就拉开了。

我觉得阴阳间是并存的,而且鬼和人也是并存的,鬼性就是人性,鬼就是人变的。我对这些东西没有明确的界定,我认为人大部分时候是在中阴区,既非阳界也非阴界的中阴区里面。人是很复杂的,有时人貌似是死,实际上他是活。有时你认为他很空洞,其实他是在一个很好的状态里。这就是为什么人和人之间谁都理解不了谁。 郑天玮鲁迅