报道:与自我邂逅的展览

作者:三联生活周刊(文 / 菲必)

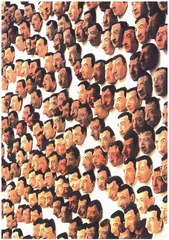

马里奥·卡特兰:500个头像(1997年)

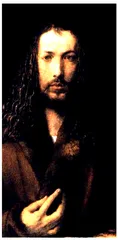

丢勒自画像(1500年)

最近在美国卡耐基美术馆举行了一个特别的展览:最近5个世纪以来的艺术家们的自画像。亚里士多德在《诗学》里说一位艺术家美化面孔,另一位“复制”面孔,还有一位丑化面孔孔,这些富有欺骗性的、现实主义的和超现实主义的面孔在这个展览里都能找得到。他们包括凡·代克、伦勃朗、马蒂斯、劳德累克、毕加索、詹姆士·惠斯勒以及安迪·沃霍尔、杰夫·昆斯、辛迪·舍曼等等。

卡耐基博物馆的馆长琳达·巴蒂斯说,有时候,一个人的思想是如此重要,重要得让我们忘记如何用简洁的方式表述出此人的真正面貌。这个展览提供了一个机会,让我们瞧瞧这些慢慢褪了色的著名人物的自画像。

古罗马人相信古希腊雕刻家菲迪亚斯和西尔多就有自己的雕刻像,但关于自画像伊始最明确的证据是文艺复兴早期。1500年丢勒画了一张自画像:在画面阴沉的色调里,丢勒的形象活像个基督。这幅作品让自画像正式登上了艺术世界的中央舞台。造成这个转变最直接的原因是威尼斯人制造出了真正复杂而精致的镜子,究其精神因素在于宗教改革。少数异端分子——像丢勒和他的追随者,在德国宗教改革之前就发现了一个自我意识强烈的世界。

卡耐基的展览并非自我之岛的一个简单散射。

从伦勃朗孤独的老年画像,伊丽莎白·鲁贝伦令人爱慕的肖像,撒缪尔·帕尔莫、史坦利·斯宾塞,或者女艺术家安塔米西娅·君特莉斯对自己寓言式的画像,到美国人圣扎伽利·文森特,将自己描绘成休伦湖畔的印地安人,爱莉斯·奈尔,坦白地摊开自己年老不美的躯体。

至于20世纪的自画像作者,则更乐于表现自己为非个人化的一个宇宙分子。“我只是一个工具,一个媒介,一个庞大计划中微不足道的一小部分。一个观察者,观察者的观察者。”这是现代自画像普遍传达的信息,反正我们有太多理论可以安慰自己,在这个范围内人人都是局部的真理。

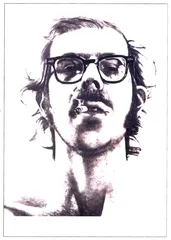

许多20世纪自画像是用相机完成的。

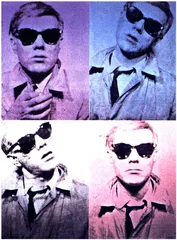

1977年,29岁的布里安·格里芬为自己拍了一张自拍像,他身着整齐的西服,背对着镜头而望向一片工业区。他和工业城对视着,然而是那么不带感情。人和他的周遭环境无关,和其他人也无关,照片里只有空虚、冷漠,只有带着假面的格里芬用相机为我们的时代做了一个深深的哀悼。辛迪·舍曼把自己打扮成《一千零一夜》中的人物,充满异国情调的退思与探险的意味,谁也不知道舍曼的下一个“自我”是什么。

也许自拍像是相机意识最低的一种影像,因为那时,相机变成镜子,镜子映出来的是另一个自我。镜子是因影像而有意义的。

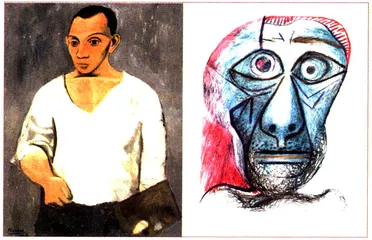

自画像是一种特别的艺术,有些怪异的音调在幻想与镜中画像中奏响。看看这些展览中的面孔,我们也许会对这些机警、美妙的自我审视的眼睛感到不安,集合起这些不同的自画像的艺术家们正准备放下他们的标记,因为那也许正是别人赋予他们的。这个展览仿佛成为一个具有社会学意味的记录,人们举起枪,瞄准了自己。这真是有点令人不安的喜剧表演,看到这些审视自我的人们尽情挥霍,如此热切地表白着自我,这令人惊讶,又有了一种窥探欲望得到了满足的窃喜。看到花样年华的拉斐尔和垂垂老矣的毕加索,这种感觉很刺激。准确地说,我们看的是非虚构类的小说,而专横的镜子就是出版编辑。

但最终我们还是不免要怀疑:我们看到的是什么呢?是面纱下的真实面孔,抑或更精巧更聪明的面具?

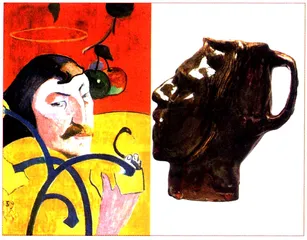

高更自画像(雕塑)

毕加索自画像(1906年与1972年)

安迪·沃霍尔自画像(1964年) 镜子艺术