实验着拍实验电影

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

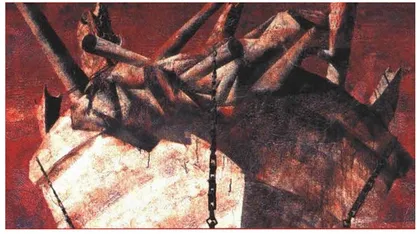

《三月的某三天》

《三月的某三天》

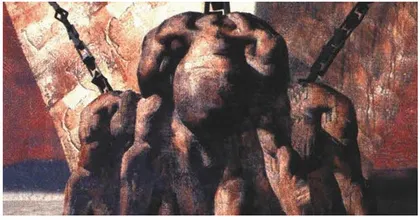

《ON EDGE》

《ON EDGE》

孙克冲的两部短片入选威尼斯电影节“新领域”单元,一部是《紫罗兰》(17分钟),另一部叫做《拷贝》(10分钟)。两部片子都不长,但仍然让大部分观众觉得有些不能忍受,因为它们几乎没有什么故事情节。换句话说,孙克冲拍的是实验电影。

孙克冲有一个个人主页“克冲四维光影”,除了在上面探讨实验电影外,还延伸到人的命运和思维的命题。他还有很多构思,看起来像前苏联流行过一阵的情绪性剧本,没有故事,只有煽动性的语言,比如:“不要杀我,不要抛弃我……”“黑暗之神的启示,来日审判,光环将要笼罩在天边惩恶使者的头上。啊!天神呀!毁灭这一切吧,让我的祈祷在天亮之前发挥作用吧,我信服您,黑夜!”“我还不想死……”等等,由此可以推想《紫罗兰》和《拷贝》的基调。《紫罗兰》很牵强地算作一个爱情故事,因为其中有一男一女,从他们寥寥的对话中能推算出他们之间曾发生过什么。但大多数时间里,女主角都是一袭白衣在圆明园的树丛里、废墟上徘徊,或者跟男主角压抑地坐在封闭的空间里。孙克冲解释说他想表现的是人与人之间相互伤害又相互追逐的关系。

《拷贝》更难以理解,尤其是在你不能同时通晓中文、法语、英语和德语的情况下。这部短片里,有重复的影像,还有数名女学生用各种语言朗读哲学著作。只有在结尾的部分有一丝戏剧色彩:一声枪响,有个奔跑着的人倒在了草坪上。理解的捷径仍然是听孙克冲自己的话,他想关注的是社会中存在的复制现象,还想说说关于语言学和影像的事。

孙克冲曾经就读于北京大学法律系,去年才开始拍实验性短片。目前以个人方式拍DV的人很多,但大多数人会从纪录片着手,记录下生活的细枝末节。跟纪录片相比,实验电影对孙克冲的吸引力更大一些,他的片子在北大和清华都放过,得到的反响中批评居多,比如制作粗糙、话剧味重等等,或者干脆就不明白孙克冲想说些什么。虽然自己的作品不好理解,但孙克冲不打算作太多的解释。

在孙克冲的电影里可以看到实验电影的一些特征,比如基本没有故事情节,偏重于情绪渲染和思辨等等。但囿于经验、经济以及认识水平问题,他的作品最大的问题就是观念超越了影像,电影毕竟还是用影像说话的媒介。孙克冲的下个计划是拍一个比较长的故事片,是人人都能看懂的那种。对于去不去意大利他有些犹豫,主要是怕签证太麻烦,而且还有7000多元的路费没有落实。

从外表看,孙克冲像个没有毕业的学生,跟人们印象里搞艺术,尤其是时髦艺术的人差别很大。同样做实验短片的孙略也是学生的样子,他目前在清华大学读研究生,专业是精密仪器,跟电影离得很远。理工科的背景给他的作品带来不少技术色彩。他和中央美院的李洋合作,利用绘画和电脑制作了《头发的故事》。《头发的故事》有点像早期德国实验电影,使用的是线条和图像,附带一份很长的文字及图像说明,从头发的物理结构到化学成分进行了发散式的研究,片子里却找不到几根头发,有人物头像,有不断开合的嘴巴。

孙略半年前才开始做实验短片,他没去拍纪录片的理由是,现在拍的人太多了,弄得好多纪录片显得“水”。而且他想表现的是一些有所感但不能清晰地说出来的感受,实验电影应该是更好的选择。他的《三月的某三天》由两段没头没尾的枪的故事和一段墙的镜头组成,《O N EDGE》建立在油画和音乐的联想上,两个短片的确都传达出了隐隐的东西,不过还是晦涩了点。跟孙克冲的电影相比,孙略和李洋的作品画面的感觉更强一些,这跟孙略的看法有关。他没有说一定要传达什么观念,只要观众能对画面产生深刻的印象,那他的目的就算达到了。

拍实验电影的人一般都要面对观众问题。李洋觉得应该让观众用一种散漫的方式接触实验电影,比方说在公共场所循环播放,这样放映的效果或许会更好,而且可以排除掉观众对实验电影的偏见。

以前实验电影似乎有很清楚的边界,只要是观念性强叙事性弱的影片都可以归入其中。自从影像制作变得容易之后,实验电影的概念开始晃动。很多职业艺术家把自己的创作范围拓展到影像领域,他们的作品往往被称为“录像艺术”,划归到美术范畴内。其实它们跟电影范畴内的实验电影的界限越来越模糊,既可以参加实验电影短片节也可以参加美术展。甚至实验电影的根本特征也被人质疑。录像艺术家王功新(录像艺术家只是他的众多身份之一)和其他的艺术家准备做一个录像艺术展览,展览对作品有一个要求就是要有叙事性。在一般的观念中,叙事性是故事片的特征,但有叙事性的就一定是故事片吗?他们也正在考虑这个问题。也许人们以后再探讨实验电影的时候,该重新考虑它指涉的范围了。

《三月的某三天》