完美主义者的显影过程

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

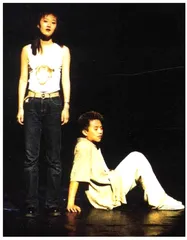

小雨和马小六

《底片》中的女主角喜多

《底片》8月8日才举办了第一次演出后的座谈。这出在人艺小剧场演出的戏保持了小剧场话剧直指人心、具情绪煽动性、交流更直接的特点,所以留下的观众虽然不多,但发言非常踊跃。很多人把《底片》跟前一阵轰动一时的《切·格瓦拉》联系起来,一方面是因为它们都具有小剧场形式,另一方面是因为制作班底有重合。导演周文宏在《切·格瓦拉》中扮演了长发革命者,其余两位革命者的扮演者邓超、魏建刚也参与了《底片》演出。

制作人袁鸿把于江楹写的剧本拿给周文宏看,周文宏觉得语言很不错,而且小雨为爱不顾一切的勇气很吸引人。在这出戏里,他想探索的是戏剧的肢体语言和音乐元素,因为肢体是不会撒谎的,它更能体现剧中人物的心理。但这个探索过程充满困难。在跟观众交流过程中,周文宏说在以往的排戏经历中从来没有遇到过这么大的困难,而大部分困难是无法用语言来表达的。连演员们生起病来都跟商量好似的,要病一起病。

困难在剧本写作阶段就存在了。于江楹在《底片》中身兼三职:编剧、音乐和主演(扮演喜多)。她很有才气,但对话剧这种形式不太熟悉,所以剧本不太符合演出要求。比如剧本中心过于偏重喜多,常常是喜多说完话就拿起话筒唱歌,造成她既参与剧情又解说剧情的局面。没有舞台演出经验的她有些承担不了这么重的责任。其实,作为一个敏感的女性,在《底片》里有许多很细微的、感性的、极能打动人的地方,但很可惜没能透彻地表现出来。有观众指出剧本的缺点,于江楹很爽快地接受。她说她写的是自己身边发生的事情。小剧场一般来说都比较糙,糙既能显出力量也能显出不足,《底片》两边都占了。

小剧场话剧的好处是船小好掉头。《底片》几乎每一场之间都有不同的地方,它处于不停的修改过程中。在演出的中段,票房情况好转。

制作人袁鸿曾经参与过《切·格瓦拉》、《沙漠中的西蒙》、《囊中之物》等剧。在他看来,小剧场话剧能以比较小的投入达到比较好的演出效果,经济效益也不错,以收入不算最好的《切·格瓦拉》为例,演出37场票房近30万元。小剧场演出现在的优势是,观众对它们的期望值比较高,而且已经培养出一批观众。在北京比较活跃的一些舞台工作者也都对小剧场的形式很感兴趣。但从整体来说,小剧场话剧还处于相对随机的状态中。比如,演出之前的准备不够充分,20天、30天就出来一台戏,到演出的前一天才谈到观众问题。他正计划让人艺小剧场的演出走上稍微正规化的方向。

在小剧场里,最舒服的应该是观众了,他们可以坐在演员的脸前头看戏,可以不被大舞台上的框子打扰,还可以在演出后评头论足。在《底片》座谈中,有位观众建议说小雨死得不够惨烈。周文宏安排小雨躺在慢慢升起的网上,这位观众的建议是来个五马分尸什么的。周围的人都笑,连说话的人都说自己是在胡说。但胡说一定是在舒服的状态下才能发生。