报道:“热钱”的来来往往

作者:三联生活周刊(文 / 黄河)

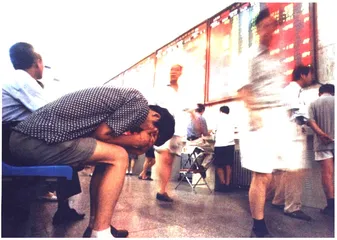

六一以来B股的暴跌,再次令一批刚刚在A股市场解套的中小投资者跌入“陷阱”(张建峰 摄/Photocome)

7月19日,周四,深沪B股跌到六一开放以来的最低点,到当天收盘时止,上证B股收于199.06点,较上周跌11.36点(5.4%);深证B指收于306.33点,下挫31.07点(9.21%)。自那之后,已经连续滑落五周的B股依然在下滑线上徘徊。据统计,从6月1日至7月25日,深、沪综合B指分别由当初的425.51点和239.73点跌至275.69点和178.86点,下跌149.82点和60.87点,跌幅高达35.2%和25.4%。

对此,业内人士认为,深沪B指的大幅下挫并不奇怪,主要是由于“2.19”井喷行情涨升幅度巨大,市场能量消耗殆尽所致。不可忽视的是,关于人行查处违规资金进入B股市场的传言直接导致了上周四的放量下跌,其实有关违规资金进入B股市场的问题,证监会很早就开始查处,只是始终未有一个明确的结果公之于众。而在六一暴涨前后,人们普遍认为管理层很快将会推出发展B股市场的若干措施。但“六一”之后,B股究竟如何发展始终没有一个明确答案,这也直接影响到了投资者的信心。

种种迹象表明,曾经被寄予吸引海外投资厚望的B股市场,随着对境内居民的开放,一夜之间变成了国内外汇的游戏场所。一位券商指出,目前在B股市场上的85%以上都是国内的外汇账户。“在六一行情中最早撤出的几乎都是海外投资机构”。

“B股市场的A股化将是中国B股市场发展的陷阱。”中国银行港澳管理处业务部高级经理巴曙松认为,随着A股市场转移过来的投资者成为市场主体、A 股市场的投资思路和投资方法,A股市场以国有企业筹资为主导的功能定位等开始转移到B股市场,并迅速将B股市场同化。这样,B股市场将成为以国有企业为主导的上市公司吸收和消耗境内居民750亿美元左右的庞大外汇资源的渠道,成为庄家炒作和斗法的新战场;而我们期望引入的外资,则可能被居高不下的市盈率和乏善可陈的上市公司业绩所吓住,止步不前。

就目前状况而言,巴曙松的担心似乎“不幸言中”。曾经一度国际化和规范化的B股市场不但市盈率从一二十倍迅速升至接近A股的四五十倍,而且从炒作手法,受政策影响的程度上也都比A股不遑多让。

与此同时,在B股市场获利丰厚的内地投资机构又盯上了香港股市上的国企股(H股),事实上,H股最大的吸引力在于与A股之间巨大的差价。在B股市场井喷行情爆发时,H股的市盈率仅有8倍左右,现在也只回升至15倍左右。经过B股洗礼后,“H股股价将向A股看齐”的言论甚嚣尘上。尽管监管机构三令五申内地机构与居民炒作H股属非法行为,并不断加强监管力度,然而成效似乎并不显著。鑫华投资管理有限公司的时晓钟坦率地说“实际上在B股市场上的最大得益者正是去年下半年非法进入B股市场的内地资金,随着B股市场的开放,这些资金大都赚了一二十倍。现在你越说H股违法,就越有人去冒这个险,前车之鉴摆在那儿嘛。”

一位熟悉香港股市运作的内地证券界人士告诉记者,“香港的制度特别可恶,像这次H股上涨的行情里,许多港资机构就全面做空,把手里的H股纷纷抛给了内地的接盘者。这样要不了多久,H股搞来搞去也都会搞到自己人手里,什么吸引外资都变成了一句空话,实际上只是在用更大的成本融到了本该留在国内的外汇储备而已。”据业内估计,目前约有20亿元的资金游走在内地和香港两地股市之间,专门炒作H股和红筹股。

“这就是所谓的‘热钱’。其实在A股市场上,热钱的规模和影响力还要大得多。”时晓钟说,所谓“热钱”,就是以短线投资获利为目的的投机资金。他认为对于这类热钱而言,倘若不能认清其来源与目的,仅靠政策性的“围堵”是很难奏效的。

其实这些“热钱”的来源并不复杂,从目前已公布的900多家上市公司年报来看,许多上市公司利润中,短期投资是重要渠道,约有70家上市公司披露通过“委托理财”投资,金额平均在3000万元以上。“换句话说,就是这些公司把从股市上募集来的、本该投入产业运作的资金又委托给投资机构去炒股票了。”时晓钟表示,实际上除了上市公司披露的投资之外,还有更多企业通过私募基金的方式运作而不加披露。

不久前召开的中国私募基金研讨会上,中国人民银行非银司司长夏斌估计目前私募基金的规模有7000亿元,客户绝大多数是企业,资金主要投向国债和股票。而另一项数据表明,去年上市公司募集资金3400亿元,真正投到项目上的不到10%,相当多的募股资金通过委托理财投向了股市。

“股市本来就是一个高风险、高回报的特殊市场,在这个市场上你要求投资机构不去追逐最大限度的利润是不合理的。”北京师范大学经济学院的钟伟博士认为,如果仅仅从私募基金的管理方式上而言,国内的私募基金其实已经做得不错了,问题在于这些资金的来源。钟伟说,在国外证券市场上,上市公司如果把募集来的资金不投入指定项目,而投入证券市场炒作,会被认为是严重违法行为,将会遭严厉查处。“但在中国,银行和上市公司资金流入股市已经成为公开的秘密。”从这个角度而言,私募基金在具体层面上做得再好,也不能回避这么一个事实:那就是它们实际上正在成为上市公司圈钱和自我炒作的“助纣为虐”者。

“但另一方面,上市公司这样做,同样有着它不得不如此的理由。”钟伟指出,这里实际上隐含着中国宏观经济和微观经济在市场发展中不断加剧的矛盾与冲突。

从宏观面来看,在全球经济面临衰退威胁的格局下,中国由庞大内需推动的经济发展成为国际经济圈内少有的一个“亮点”,包括世界银行、高盛、百富勤在内的一批国际投资机构纷纷对中国经济作出了乐观预测。随着经济水平提高,进入证券市场的资金也越来越多,正是这种源源不断的资金推动,使国内证券市场走出了长达两年的牛市。但在微观层面上,国有企业的结构调整和产权改革却陷入了“不进不退”的僵局之中,上市公司内国有企业“一股独大”的格局以及由此而来的效益低下等毛病在经历了多年改革后仍然没有太大起色。

宏观面的乐观使国内股市在源源不断的资金推动下不断上升,微观面的停滞则使国有企业在产业投资方面毫无效益可言,甚至越投亏损越大。这样在利润压力下的企业自然只能选择股市投机的“快捷通道”。

但从证券市场的性质而言,上市公司的这种做法已经明显悖离了产业融资初衷,变成一场“钱滚钱”、“钱圈钱”的游戏。一位投资者称之为“只靠输血,不能造血”的市场,一旦外部输入的资金断绝,整个市场将面临着崩溃和长期衰退危险。

中国股市的这种高投机性已经引起了国际游资关注,摩根斯坦利日前发表的研究报告指出,国际“热钱”将再次涌往中国。中国经济或因此会在今秋出现泡沫性增长,不过不会构成严重伤害。而据有关部门一份没有公开的调查表明,目前中国的股票市场上,已经有接近1/4的资本属于外资或含外资背景,其中相当一部分通过私募基金的形式参与了二级市场的炒作。

就在国内的“热钱”拼命寻找机会流向境外寻求丰厚的回报时,境外的“热钱”已经站在我们的市场门口跃跃欲试了。