报道:《红磨坊》里的后现代康康舞

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

作于1891年的《红磨坊》是劳特累克的第一幅广告招贴画

《红磨坊》剧照

《红磨坊》剧照

1900年的巴黎,一位来自英国的年轻诗人克里斯蒂安在蒙玛特的某个阁楼顶层用“Underwood”牌打字机打下这样一行字:“在生活中你惟一能学到最伟大的事情就是爱,和以被爱作为回报。”红磨坊巨大的风车标志正在窗外远处缓缓转动,这时他满脸悲伤地回想起一年前和夜总会里最闪耀的明星莎汀的爱情……

如果你曾期望从20世纪福克斯公司6月推出的音乐电影《红磨坊》中重温100年前巴黎生活的优雅情致,或者试图满足对那座臭名昭著的歌舞夜总会的绮情幻想,看到放浪不羁的波希米亚人如何和康康舞女们彻夜狂欢,那么你会感到失望。在刻意模仿默片粗颗粒风格的片头,几个当年巴黎城全貌和街道的镜头,和最初不乏哀婉动人的阁楼场景之后,本该怀旧的浪漫之旅很快演变成一场谵妄性的热梦。浮华俗丽的人工布景,夸张奢靡的服装,过于明亮饱和的色彩,快速的镜头切换,高速的跟踪摄影,彻底放弃正常的叙事节奏后,这部似乎具备一个浪漫故事所有必要元素的影片变得既充满刺激,又极度狂躁不安。

回想起《红磨坊》的导演、澳大利亚人巴兹·卢尔曼(Baz Luhrmann)1996年曾将罗密欧和朱丽叶带到1990年意大利维罗纳海滩,把那个著名的阳台改成泳池,并为400年前的人物配上敞篷汽车和手枪的事实,可能会平息你对《红磨坊》的吃惊或失望。何况卢尔曼还将《黑暗中的舞者》导演冯·特里尔视为自己艺术上的一个远房表亲。10年前,卢尔曼作为歌剧导演在澳大利亚排演了普西尼的《波希米亚人》,如今他说:“《红磨坊》就是后现代版的《波希米亚人》。”

“后现代”这个词成了卢尔曼电影不可逃遁的标签。如果你熟悉那些后现代理论,就可以为影片的所有处理方法找到恰当的解释,比如戏仿、拼贴、解构,或者折衷主义等等。往往影片前一片段还是动画片似的游戏表演,后一片段就变得优美感人。肺病缠身的莎汀在克里斯蒂安的炙热情感和对她觊觎已久的公爵权威之间挣扎,当你刚要认真对待她的痛苦时,肥胖的红磨坊老板却带着一队男仆唱起了麦当娜的《像一个处女》。

从充满符号的影片中一一辨认出原型成了观影的最大乐趣之一。垂死的莎汀违心离开她的情人而克里斯蒂安把钱扔在她脸上时,你可以回想起茶花女的表情;以红磨坊为主题创作出不朽画作的劳特累克在影片中成了戏剧的热衷者;如果看得仔细,你还会在那个狂热的夜总会里发现一个留着爱因斯坦式发型和胡子的小提琴手。除此以外,这部以1899年到1900年巴黎为背景的音乐片汇集了60年代到90年代的名歌金曲,从《音乐之声》到《物质女郎》,从桃丽·巴顿到艾尔顿·约翰,从Beatles 的《你的歌曲》到U2的《以爱的名义》,即使妮可·基德曼和男演员伊万·麦克格雷克颤抖的嗓音远不能达到格莱美的标准,并不妨碍他们用这些所有人耳熟能详的歌曲互诉衷肠。

大部分人因为这样辨认的乐趣哈哈大笑,另一部分更为敏感的人也许会从中感到被嘲弄和操纵的愠怒。如同我们处于一个毫无节制的时代一样,《红磨坊》显然是一部毫无节制的影片。卢尔曼把《茶花女》、《波西米亚人》式的悲情故事和一大堆爱情歌曲放在一起,类似的情感泛滥相互消解的最终结果只是凸现了情感的苍白无力。在嘲弄情感和操纵观众的同时,卢尔曼显然还在莎汀身上表达自嘲和被操纵的愤恨。夜总会老板、莎汀和克里斯蒂安梦想把红磨坊变成一座真正的剧院,在那里上演一出真正的歌剧,但他们只能求助于公爵的金钱,而公爵一句冷冰冰的“我不喜欢这个结尾”可以立即打破他们所有的梦想。所以克里斯蒂安将莎汀称为出售爱的人,而莎汀说:“人们付给我钱,就是为了让他们相信他们愿意相信的事情。”

无论出于真心还是嘲讽,卢尔曼毕竟在影片中不断强调爱的信念。除了片头那句被几次重复的爱的箴言外,影片最后一句台词还是:“这是一段关于爱的故事,关于永存的爱的故事。”也许卢尔曼未尝不相信爱情,不过以一个后现代人的清醒和幻灭,他既不能让自己,也不能让我们相信在和金钱权势对峙中爱情的力量,如同在和商业对峙中艺术的力量一样。

《红磨坊》剧照

劳特累克和红磨坊

图鲁兹-劳特累克

1882年,当18岁的图鲁兹-劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)开始在蒙马特的莱昂(波奈画室里工作时,那儿还只是穷人、妓女和社会边缘人的避难之地。随着一系列可疑的夜总会出现在山脚并以疯狂淫荡而声名四播时,蒙马特吸引了其余的巴黎人,包括地方官员、工业家和资产阶级旅游者。渐渐地越来越多挣扎苦斗的长发诗人、画家、雕塑家和逃避父辈中产阶级社会的年轻人聚居在这里,蒙马特成了波希米亚的天堂。

1889年10月6日,“红磨坊”夜总会带着它不断转动的风车在蒙马特向全巴黎人打开了大门,这座充满异国风情的巨大歌舞厅不仅意味着更多的歌手,更多的舞女,更多夸张闪亮的服装饰物,尤其意味着更多暴露的肉体。1898年一本《巴黎娱乐指南》曾作过这样的描述:“一群年轻姑娘在那儿表演迷人的法国康康舞,她们的道德和她们的身体一样柔软灵活。”事实上,偶尔巴黎警察局还会在红磨坊派一名代表,确证舞女们是否穿着内衣。

所有的画室都鼓励学生从周围生活环境中寻找模特,劳特累克带着他的速写本几乎每晚出入于各种酒吧、夜总会。当劳特累克的身影过于频繁地出现在红磨坊时,红磨坊中那些纵情狂欢的人们也频繁地出现在他的画作上。由于酗酒和放纵的生活,这位出身贵族的画家36岁去世,留下他的不朽声名永远和红磨坊纠缠在一起。

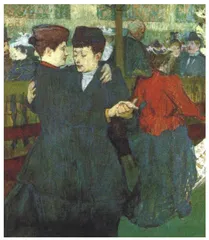

劳特累克:《红磨坊中的两个女人》