空港及其衍生物

作者:三联生活周刊(文 / 楚宜静)

空港多大的梦

法兰克福机场

可能中国人还没有精细到选择用庄重、宏大的词来描述空港,看看那些外国城市政府对自己空港的定义,不肃然起敬不容易。最一般的逻辑是:空港是一个国家或地区文化、历史、传统、产业和自然的宣言书。在这一逻辑下,哥本哈根空港的标榜就是:“(哥本哈根)空港是(丹麦)国家得意的表现。”

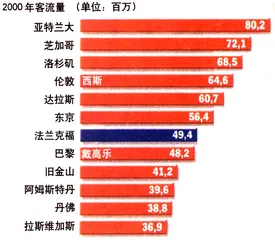

直接刺激空港大规模建设的基本动因之一是人们对航空旅行的需求。很难说建造大或者更大的空港只是中国人的梦想,外国人可能比我们更热切。

但是,实际的全球民航业,从1980年代末出现连续亏损后,连带着空港梦醒甚至梦碎的例子也并不少见。蒙特利尔Mitable空港于1975年通航,并为该地区发展预留了大量土地,但至今其航空流量和商业活动仍未达到预期水平;巴黎Rossy戴高乐空港通航18年后,空港业务仍与最初期望值差别很大;而美国华盛顿的杜勒斯空港开通20年后,才由于非空港的其他因素使之逐渐接近预期目标。

英国剑桥系统研究所对空港的一项实证性研究报告的结论多少有些令人沮丧:在区域发展预测中,很少有像对空港周围地区经济发展预测这样糟糕的。

空港景气计算法

世界各城市绝大多数空港用三个指标计算是否景气:年度飞机起降架次、年度货邮吞吐量和年度旅客吞吐量。这些数据,即使有与相邻空港的对比数据,也很难让一般人明白该空港真正繁荣与否,何况多数机场提供的数据都是孤立的或者是纵向的上升率。

在英国剑桥系统研究所对欧洲、北美与日本空港追溯了25年历史的研究报告里,提出了一个有高度概括性与描述功能的数据分析法空港年度旅客吞吐量与地区人口比例。这一数值比能够接近准确地表达一个空港的景气度。在剑桥的统计里,北美与欧洲空港年度旅客吞吐量与地区人口比例的最高值达11.2(Charlotte空港,位于美国北卡罗来纳州,是区域枢纽港);低值为0.3(Cologne空港,位于德国,地方性起讫空港)。

用这一计算法来计算中国的空港,相信会得出一些令我们意外的结论。比如珠海机场,报道说他们去年年度旅客吞吐量为57万,用此数量来与珠海50万城市人口进行比例计算,得出的数值是1.14,已经是一个很低的数值了,如果加上珠海空港周边辐射的人群,这一数值将更低。即使按最高值11.2来设计珠海空港的容量,它最大的年流量应为560万人次,而现在却是1200万人次。

如此计算后,再看珠海空港,倒真是一个比大更大的梦想了,只是梦想变成现实有些困难。创造世界奇迹总不是那么容易。

空港与航空公司之关系

如果细察空港的收益重要来源,航空公司可能将占去最主要部分。用一个比较接近的比喻,空港与航空公司的关系有如商场跟商场柜台之关系,柜台租给你用,但得交钱。问题就在于交钱的多少。在国内空港与航空公司之间的关系里,相对特殊的是武汉的天河机场与武汉航空公司的关系。之所以特殊,是因为武汉天河机场虽然1995年开始启用,但武汉航空公司直到今年1月1日才进入,此前武汉的飞机起降一直在一个军用机场。

武汉天河机场与武汉航空公司之关系,牵扯到空港与航空公司的经济关系,相对复杂。可能仅仅因为一个航空公司的进入与否,就决定了一个空港的盈与亏。这种盈与亏细察起来,可能包括这样一些方面:对于武汉天河机场,武汉航空公司进入后,首先是将空港的航线由71条增至80条,不仅填补了天河机场部分航线的“空白”,也使该空港的货邮吞吐量均比此前上涨了30%以上。接下来更值一说的事实是,武汉天河机场由此年客流量由上一年度的170万人左右增至260万~300万人,一下攀升至全国空港第四位。更重要的是,武汉航空公司的进入,在武汉天河机场的利润表上,目标变得更明确:在去年扭亏为盈的基础上,今年保证赢利1200万元。

在武汉天河机场开始可能盈利的基础上,如果考察武汉航空公司,局面将可能是另外一种。武汉航空公司在武汉天河机场开始使用达5年的时间里都不愿意进入,最关键的因素之一是,从运营成本上看,如果进入天河机场,武汉航空公司的的企业综合成本将增加10%~20%,这一百分比背后的金额是一年费用增加400万元。当然,武汉航空公司进入天河机场不是没有一点好处,比如发展的空间更大,硬件设施更好,过去因摆流车、停车场简陋而流失的部分客流回流之外,从现实的收益来计算,得失其实未必那么容易计算。

武汉的情况之所以特殊,是因为武汉有两个机场——武汉天河机场与武汉王家墩机场可供武汉航空公司选择。这种选择成为空港是否盈利的重要砝码。如果一个城市只有一个空港呢?没有选择的条件使事情变得简单的同时,也使得空港利润考察变得没有基础。

政府角色的合作基因

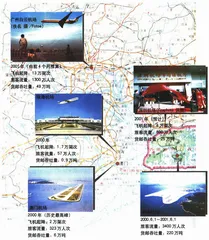

珠江三角洲经常被当成一个整体来讨论,对城市规划者而言,可能会注意到一般人未必关注的层面。比如在经济发展的规模与整体实力上,无论从具体的数据还是印象,珠江三角洲的东岸比西岸更强。东岸一线由香港、深圳、东莞至广州;西岸一线由澳门、珠海、中山、佛山至广州。即使这样,对珠江三角洲做过区域性城市发展规划研究的中国城市规划设计研究院,在一些规划师的报告里,他们认为珠海应当建一个机场。

显然,无论从理论上还是具体实践,政府都必须承担基础设施的发展前景预测和总体布局规划,如空港这样的大型基础设施,政府甚至还是最重要的投资主体。对投资而言,无论主体是谁,能力与实力都是考量的标准。中国的国家开发银行对空港投资贷款评估最重要的指标是资金来源与效益测算。如此来看,即使政府也未必在“能力与实力”上对这种超大型投资有足够的承担,同时,政府与区域间基础设施避免重复与浪费也是重要课题。

政府角色还有一种“基因”可能未必让我们注意到,即:合作。国外这样的例子相对较多。比如道拉斯—福特·沃斯机场属于得克萨斯州的道拉斯和福特·沃斯两个城市所有,但却坐落在第三个城市艾尔维营;纽约州和新泽西州的港务局的主要设施建在新泽西,而三个机场却建在纽约,纽约州在新泽西州有一个海港,而新泽西却在纽约有两个机场。这是跨城市跨州际的,还有跨国家的。对德国举足轻重的大海港鹿特丹不在德国本土,而是在荷兰。德国人完全可以把汉堡当成他们的主要港口,通过一条运河与莱茵河相连,但这样做的后果是会使他们受到不良交通系统的限制。而鹿特丹与香港、新加坡齐名,是世界上屈指可数的良港。

如果当初按这种思路来重新思考规划珠江三角洲的基础设施建设机场布局,必然会在一定程度上避免目前已经碰上出现的重复与浪费。