未来,别胡来

作者:舒可文(文 / 舒可文)

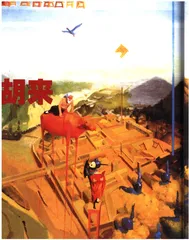

岂梦光的油画:《我们该怎么解读?》

章清的数码影像:《喔啊喔》

苍鑫的装置:《飞呀飞》

李日天的行为摄影:《遛狗》

我们曾经这样憧憬未来

向着美好的未来

散居在各地的一批艺术家被《虚拟未来》这么一个题目聚在了广东美术馆。策划人顾振清出此题目的初衷是觉得现在的展览都围绕着现实生活、生存体验打转,我们的视线都被鼻子底下的近距离经验所阻挡了,策划这样一个题目的展览,“是想让艺术跟比较远的问题发生关联,跟现实拉开点距离,触及一些飘逸甚至飘渺的幻想”,也是为了在虚拟中使我们获得更高的理性。

当年一本《第三次浪潮》把刚刚开放一点的中国读者蒙得五迷三道的,激发了对未来的乐观态度和改变现状的万丈豪情。到了托夫勒后来的著作以及《数字化生存》之类的未来指点手册,被看重的就主要是与可能性的联系,而不再是翘首望其背的对象了。当真虚拟一下未来已经成了一桩半仙儿式的僭妄,或者是遗留在小学中的伪科普教育模式。算上电影提供的在画面上的虚拟未来,都可以归为娱乐心情的游戏。

如果不是出于娱乐的目的,看他们如何虚拟一个未来?

在所有有未来感的设想中,件件作品都弥漫着科普读物或好莱坞科幻电影的迷雾,无非是上天远走、微观宏观、电子智能、生物技术、DNA结账、智能充电,或者是与动物同等相处相忘于江湖……在未来这个大题目面前,个体户到底干不过流水线的梦工厂。

对诸如此类的未来,岂梦光上来就问《请告诉我,我们该怎样生存?》,接着又问《请告诉我,我们该怎样解读?》。画面上虚拟的景观更像梦想,物象真实,部分走形:老农民爬在牛背上,牛的四条腿变得细长如电线杆,提问的是一个头带钢帽的稚童,天空中除了有一只大雁,还有一排木凳子。他几乎放弃了虚拟的机会,不论如何,未来世界都是令他不安的,所以未来在他面前,首先不是什么样的图景,反正只要区别于现在,那就是如何面对和理解的问题。

在李日天的行为摄影《遛狗》里,他干脆就拒绝未来。他自认“在未来我是一个自闭主义者,扮演一个拒绝交流、拒绝克隆的角色。我的艺术与技术无关。我的艺术直觉仍然义无返顾地指向生命体验”。

本来设想的是用另一种思路的虚拟未来表达对科学主义未来学的怀疑和拒绝,科学带给我们的现实和所指向的未来在这里至多是愤怒和无所适从的对象,很难构成怀疑的力量。本来设想的是,未来总是和理想有关和憧憬有关,未来一直是人们投射理想的精神空间,打从何时,未来成了不得不接受或躲之不及的不祥命运?

既然未来无法在更形而上的意义上被虚拟,退而弱之的未来就只能沉入世俗逻辑中的“白日梦”和“将来时”。

白日梦与现实的关系最远也最近,近是指它其实是对现实的修改,远是因为它的修改不靠谱。在苍鑫的装置《飞呀飞》里,所有的器物都在生物技术或别的技术支持下,长出了翅膀。赵文华则以为把神奇的东西具体化了没意思,一听说了外星人,似乎谁都可以客串造物主的角色,可是捏造出来的外星人都没离开地球上的某种生物。所以,他画空气、空间,都是可能发生点什么的背景,但他不画发生了什么。翁奋放的是录像《我的未来不是梦》,罗列了50年来在我们的电影中出现的憧憬未来生活的画面。关于未来的梦想差不多已经接近“将来时”的计划了。

未来就这样贴近着现实的心情和现实的处境,它对生活和过去具有同样的塑造作用,它与现实的距离比过去可能更近。