“国际水道”的开发与“战争”

作者:三联生活周刊(文 / 曹立新)

6月1日,中国、缅甸、老挝、泰国四国就上湄公河自由通航达成的协议正式生效。云南大学亚洲国际河流中心主任何大明博士称,这是“中国与相关国家在澜沧江—湄公河国际水道合作开发上的重大进展,是我国西南地区面向东南亚建国际大通道迈出了坚实的一步”。这一步的跨出,标志着各国在国际水道水资源的利用上长期存在的冲突正在出现转机。

何大明刚刚主持完成一项“国际河流水资源多目标协同开发与管理”的课题研究,该课题共有40人参加,为期6年,消耗人民币184万、美元8万。在某种意义上,这是一项对我国国际河流资源进行摸底的研究。据他的研究,国际河流水资源占了中国河川水资源总量约40%。

何大明向记者解释说,国际水道是指流经或分隔两个或两个以上国家的河流,它包括了涉及不同国家同一水道中相互关联的河流、湖泊、含水层、冰川、蓄水池和运河。按2000年3月在荷兰海牙召开的《21世纪水安全》部长级会议公布的数字,目前全球有260多条国际河流,中国占40多条。其中主要的国际河流有15条,12条源于我国,且多为世界级大河。流域国涉及19个境外国家(其中15个为毗邻的接壤国),影响人口近30亿,每年出境水资源量多达400亿立方米。特殊的区位使中国成为亚洲乃至全球最重要的上游水道国,是亚洲大陆的“水塔”所在。

长期以来,我国政府一直将国际河流作为“内河”处理的认知正在现实中发生变化。计划经济时代,国家安全是首要问题,与周边国家的友好关系程度决定了共享国际流域的开发。黑龙江、鸭绿江和红河,其合作开发的鼎盛时期也就是中苏、中朝、中越关系最好的时期。但总体上,边境区域经济合作极少,使得我国大多数国际河流尚处于自然状态,开发程度极低。以澜沧江—湄公河为例,有关水利用的项目还主要集中于支流,干流控制项目极少。因其山高坡陡、农耕稀缺,工业和城市化水平极低,区域内用水十分有限,目前水资源利用率不到1%。

除了开发不够,我国国际河流还存在着主权界定和国土流失问题。1997年联合国《国际河流注册》中,没有将恒河—布拉马普特拉河的国际河流面积计入中国,因此,我国国际河流仅占国土总面积的29%,但若包括该条国际河流,则此比例将上升到33%。东北的黑龙江、图们江、乌苏里江、鸭绿江以及北仑河等,尽管边界有明确界定,但因水土流失,造成大量国土流失。建国50年来,到底流失了多少国土面积,从未有过系统研究。何大明介绍说,仅在1995年7、8月间,发生在干流的大洪水,就使吉林省鸭绿江堤坝毁损千余处,5处河道改道,流失国土面积多达1300万平方米。在云南省66条干支流国际河流中,我方一侧的44条、计313公里河段,国土流失现象也相当严重。

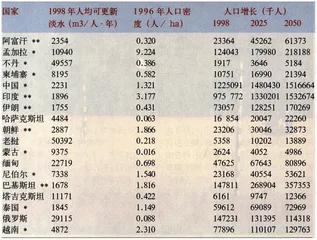

与我国国际河流有关的18个流域国中,除老挝和缅甸外,均被联合国亚太经社理事会评为有潜在水危机的国家,尤其与我们毗邻的阿富汗、印度、伊朗、朝鲜和巴基斯坦,更被评为有很高潜在水危机国家。这反映出我国国际河流水资源的外部情况不理想,未来的水竞争利用将趋激烈。

中国的国际河流虽然分布在东北、西北和西南三个地区,但国际河流的跨境共享水资源却集中分布在西南地区,特别是被誉为“东方多瑙河”的澜沧江—湄公河流域。西南诸河每年流出境外的水资源量在393亿立方米以上,约占我国每年出境水量(约400亿立方米)的96%。这里的水能资源也极其丰富,蕴藏量达2亿多千瓦,约占全国总蕴藏量的37.9%。在21世纪全球性水危机和我国淡水资源严重短缺的情况下,西南诸河的水资源作为国家和区域国际战略资源备受重视。

事实上,下湄公河流域各国围绕着水资源的争夺早已开始。1957年成立的湄公河委员会,尽管得到联合国的大力支持,但40年来运转艰难。进入90年代,中南半岛政治经济形势日趋好转。随着中国和东南亚成为全球经济增长率最高的地区,下湄公河四个成员国以“经济意愿”替代“政治意愿”,同时因对水的需求增加,有关水资源的利害关系冲突也日益剧烈,特别是泰国和越南,在下湄公河水资源合作项目及建设上更是存在着尖锐的矛盾冲突。

中国与相关流域国人水关系

来源:World Resources,1998~1999,P.244~305。

* 1996年被联合国亚太经社理事会确定为可能有潜在水危机的国家。

** 1996年被联合国亚太经社理事会确定为有很高潜在水危机的国家。

澜沧江—湄公河被视为能促进流域各国和东南亚地区共同发展的繁荣之河,已成为21世纪“太平洋时代”多边经济合作的生长极,伴随国际资本更多的进入,围绕此流域的利益纷争也更趋复杂。“多样性使合作更困难。实际上,随着对稀缺资源竞争的政治化,许多组织机构日益增加,如果没有强有力的协调合作,则会阻碍流域的整体开发。”90年代以来,已有来自流域6国家间的合作、流域地区间的合作、亚洲开发银行等国际机构支持的国际合作。但从该区域外来投资结构看,合作行动反映出发达国家通过在流域的亚热带和热带地区的投资和技术转移,将污染大、资源消耗量大的“夕阳”产业转向这片待开发地区。污染大的矿业、化学和造纸业占总投资的60%以上,而对促进该地区扶贫和可持续发展意义明显的农业和农产品投资仅占总投资的3.3%,而且比例在不断下降。

何大明认为,国际河流水分配中的关键问题是水指标的确定。国际水法《赫尔辛基法》和《非航行使用法》虽然制定了公平合理利用和无损害等总原则,但由于每条国际河流的自然条件及各流域国的社会、经济和文化等差异,水分配的基础条件和面临的具体问题不同,而国际水法不具有法律效力,不能强迫各流域国执行,因此目前世界上仍然面临普遍的水争端,尤其是在干旱地区,如尼罗河、约旦河、底格里斯—幼发拉底河等流域。联合国为此多次发出警告:“水将成为一种严重的社会危机”,“每个人都生活在下游”,以此淡化“绝对主权论”,也正是由于这一原因,何大明率先提出“全流域水资源系统多目标协同开发的总体方案”才受到普遍关注。

资讯

南水北调工程中的“国际因素”

中国科学院地理研究所尤联元研究员向本刊记者介绍说,南水北调工程的西线方案有两种,一种是从60年代就开始论证的所谓小线路,计划从金沙江每年引200亿立方米的水到黄河,另一种则是所谓大线路,其中包括“藏水北调”、“朔天运河”、“大西线南水北调”、“南水北调西线工程99方案”,涉及从雅鲁藏布江、伊洛瓦底江、怒江—萨尔温江、澜沧江—湄公河等几条世界级国际大河大规模跨流域远程调水,年引水量从200亿立方到2000亿立方不等。目前,除第一方案有待深入研究,其他方案都已被否决。否决理由除了工程量和技术难度大,还因为雅鲁藏布江等五条河流都属于“国际水道”。“朔天运河”等方案提出后,引起了这些河流下游的印度、孟加拉、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南等国的的关注和警惕。