读者来信(146)

作者:三联生活周刊(文 / 张小宝 杨坊 蔡九 鲍国政城岩 易其洋)

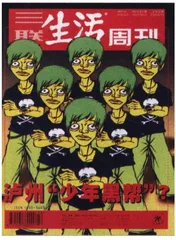

没有人怀疑,社会环境的压力是造成这些青少年结成团伙的主要原因,对于更多的青少年和他们的家长来说,如何在“团伙少年”的环境中健康生存和成长是更加现实的问题。

北京 张小宝

谁找不到厕所?

上海 杨坊

据媒体报道,上海公厕“驱逐”汉字的原因有两个:一是公厕附近的居民反映,“公共厕所”四字总让他们有一种“家住公厕边”的感觉;二是许多发达国家的公厕也基本不见文字,只使用信息图形。撤下“公共厕所”四个汉字,是上海与国际接轨的一种表现。

没想到,这样的理由遭到了舆论的口诛笔伐。有文章质问:“不知有关方面想过没有,他们撤下了‘厕所’二字的同时,也撤下了‘公共’两个字?什么是‘公共’,就是属于社会的,公有公用的;就是说,那些公共厕所,不仅附近的居民使用,外地经过那里的人也可以使用。使用者中,会有不识字的老人,文化不高的工人、农民和其他人,他们不懂英文,你撤下了汉字,换上了英文,他们将凭借什么标志识别厕所呢?”

不仅如此,舆论还认为:公共厕所写汉字,居民感到“家住公厕边”,写英文就没有这种感觉了么?这种感觉其实是自欺欺人。况且,外国商品出口中国,其说明书都要使用汉字,而我们中国的、供千千万万人使用的公共厕所,却要用英文来指示,岂非咄咄怪事!更为严重的批评是:世界上很多国家都精心爱护、积极使用本国文字。法国的公共场所,所有的文字标识一律是法文;俄罗斯总统普京,前不久发起了一场净化俄语的运动,禁止国民说话时夹杂外国文字,严重的以“流氓”罪处以两年监禁。与法、俄两国相比,作出公厕驱逐汉字决定的有关部门是不是应该反思一下?

其实,尽管这样的驱逐理由不见得令人信服,但是应该反思的或许是舆论本身,不就是把公共厕所换了块牌子吗?人们真的会因此找不到厕所吗?再说,这块牌子也牵涉不到纯净或者爱护民族语言这样的原则问题,如果连这样的小事情都如此紧张,汉语也发展不到今天的样子。说到底,不就是厕所外面的一块牌子吗?

为什么不许性感

广州 蔡九

据说,在某市一些公司经理老板主持的招聘会上,出现众多年轻的女大学生,这些求职者都携有个人的“写真集”。封面是靓丽的美女特写照,翻开里面少则七八幅多则上百幅的彩色“写真”,身着超短裙、泳装、晚礼服,袒胸露背,春光诱人。

媒体批评说,招聘并非选美,求职不是征婚。如果职业与体貌无关,招聘者格外看重“写真集”,应聘者应自重自爱。这“招聘”会不会是布下的陷阱?越是美女越应三思。反过来,明知招聘条件与体貌无涉,应聘者却非要奉上展示花容月貌的“写真集”不可,招聘者应该警觉,越是貌美越会作态越应慎重。这说明求职者对自己应具的素质缺乏自信,表明来者品位不高。

这样的批评真是好玩,招聘者和求职者当然都清楚他们在做的是什么事情,只要不违法或者涉及生理歧视,谁不希望自己的同事性感美丽?何况,年轻性感本身就是女孩子生活的一项资本,不管人们承不承认,社会的注意力和财富不容置疑地向健康和美丽者聚集,好好的利用自己的身体有什么过错吗?

残缺的正义

上海 鲍国政

据报道,浙江温岭市教委原党委书记慕毅飞利用职权,向全市中小学强制发行其自编的一本书。事发后,有关部门除了对慕予以警告处分外,还追得书款23万元上缴国库。

就这件事本身看,慕毅飞利用公共权力侵害公众,当然应该受到惩罚——害人者害己,行不义者必须付出代价,这是公理。但另一方面,受害者——那些被迫买书的学生们,得到了什么?他们先是被勒索,自然对那些“文明的”强盗敢怒而不敢言;后来有人惩罚了强盗,他们也自然感到快意。可是他们被抢去的那笔财富呢,却没有回来,而是归了国库。看来学生们的损失是铁定了的。

按说这笔钱要退给学生并不难,然而事实是,所有书款没有一分退还受害者。这样的事似乎并不少见:制售假冒伪劣的商家被罚,罚款进了国库,消费者却得不到任何补偿;藏匿于国企的大蛀虫被挖,赃款进了国库,成百上千职工经年累月的欠薪却没人来付;乡村干部从农民那里横征暴敛来的财富,东窗事发,也进了国库,农民的财富却未归还。这样的做法也许有什么文件作依据,但用人情常理衡量,却很是不通。

人民政府存在的理性基础就是增进和保障每个公民的合法权益,并主持社会正义。正义的维持,不仅表现为惩罚侵害者,还包括尽可能地补偿受害者。当受害者得不到补偿时,对侵害者的惩罚就少了道义的尊严,这个正义就是残缺的。

我们需要什么样的“严打”

承德 程岩

记得当年在大学里读法律专业,老师们一提起“严打”就摇头,说“严打”这种提法本身就有问题,“严”是相对于“松”而言,简直是在提示“严打”之外的“放松”;说欲速则不达,司法机关定起指标任务来为祸犹烈;说这种运动式的打击治标不治本,只会引起更大的反弹……我们听了都觉得言之凿凿。事实上,对“严打”的类似态度广泛存在于法律学者乃至各界勤于思考的有识之士中,每次“严打”都能听到。但是,对于普通百姓而言,他们现在更关心的是“抓住耗子就是好猫”。

近日头儿向我咨询一件事:他有一位远方亲戚的儿子被人用枪打死了,凶手几次找到他家要出钱私了,怎奈这位亲戚铁了心要偿命,于是告到了公安局。拖了两年,总算立了案,公安局却以没经费为由不去调查,这一等又是4年。在这6年里,新盖的房子卖了,市里、省里甚至北京也跑断了腿,人也只剩精神撑着了,至今不见下文。说到这,眼前一亮:对呀,现在正值“严打”,赶紧抓住有利时机反映,不然机不可失失不再来!

就这样,“严打”使我陷入两难境地:作为一个法律专业毕业者,在情感上我无法对一个为了冤死的孩子能得到正常的司法救济而奔走呼号6年无结果的普通父亲说:“严打”从根本上和长远上看对社会主义法治建设进程的作用有待讨论,你不应对其寄予厚望云云。实际上,这几乎是他惟一的指望了,如果他能在“严打”中为子伸冤,“严打”于他的意义不言自明。

学者和百姓对于“严打”的态度之所以有分歧,原因在于对“严打”所产生的社会效应的关注点不同。前者认为“严打”因其行为的短期性、过程的功利性,对于长治久安也许会有某种负面作用;后者则只要能解决当务之急就全盘肯定,不会考虑那么多。其实,无论学者还是百姓,希望生活在一个安全稳定富裕的良性社会里是共同的最终愿望,二者不过表现形式不同罢了。

比乱收费更可怕的

河南 易其洋

以打恶除黑为主要目的的“严打”活动在全国深入开展之际,河南省清丰县高堡乡政府“严打”农民的活动也进行得如火如荼。“严打”而至于农民,这绝对是一种“创意”,也可以算是“黑色幽默”。看看那些乱收费的乡政府干部颐指气使的模样,听听那位女乡长“乱收费合情不合法,合理不合法”的高论,我的心中感受到一阵阵恐惧。

据报道,早在1999年,高堡乡的农民为了维护自己的利益,曾将乱收费的乡政府告上了法庭,并且赢得了这场官司。法院判决乡政府收取的河工费和水费明显违反法律规定,但乡政府拒不执行判决,至今仍照收不误,还祭起了“严打”的大旗。

法院判了乡政府违法,可万万不敢强制执行。清丰县委,县政府只需督促法院依法执行判决便可,大可不必兴师动众,派什么调查组。倘使法律都软弱到了仰“官人”鼻息,处处向权力低头的地步;倘使只要手握权柄,便可以目无法纪,将胜诉的农民当作“严打”的对象,随意揉捏,那浇灭的只能是农民心中的刚刚升起的对法律威严、公正的敬畏与信赖之火,重新回到等待“青天”出现的无奈状态。也难保调查组一走,乡政府的“父母官”们“故态复萌”。乱收费固然可怕,但一级政府部门视法律为儿戏,把法律判决当“放屁”,打个官司比登天还难的农民“庭上赢了庭下输”,受到比以前更严厉的打击,这才是更可怕的。