食有食相

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

相由心生。食相不是一个人天生的相貌,而是在后天漫长的饮食生活中一顿一顿地逐渐培育出来的。口味可改,胃口能移,食相一旦养成,改也难。

食相指的是一个人在进食时的神态和动作,不完全集中在口部和面部,而是全身的,多媒体的。事实上,在大多数的情况下,“食相”这个词只存在于公众场合。一般相信,吃喝拉撒、饮食男女,皆个人之私密也,只要不犯法,采取哪一种“姿势”,呈现出什么样的“相”,可能会危害健康,但通常都不会危害到社会。比方说,一个人在洗澡的时候是喜欢先洗屁股后洗头,跟这个人在饭桌上先食鸡头再吃屁股的习惯在私密性层面是享有同等地位的。是故,名流们都不愿意被人拍摄到他们的食相,不过吃喝在作为社会活动时又常常得在公众场合进行,食相也因而变成了一件展览品,一件不得已而公之于众的、具有极大想象空间的隐私。

鉴于食相的私密性,观看一个人进食其实是一件既兴奋又娱乐的事,还带着点犯罪感。我们的社会也一向有借共饭来增加了解、促进交流之风俗。于是同桌吃饭也就具有了表演的性质,被赋予了更多的社会学意义。我看过二十多遍的电影《地道战》里有这样一个难忘的场面:一群汉奸乔装成我八路军武工队,潜入抗日根据地高家庄,试图刺探地道的情报。尽管厚道的导演已经挑选了一批贼眉鼠眼的演员来饰演这批狗汉奸,但是,影片中那个比导演更厚道的民兵队长却仍然未能透过言语试探了解对方的真实身份。更让人着急的是,被蒙骗的民兵队长竟然还热情洋溢地招呼这伙假冒的八路军武工队上炕吃喝——正是在这个节骨眼上,“武工队员”们的食相出卖了他们,民兵队长惊讶地看到,这些自己人竟然把只啃了一口的鸡蛋和馒头扔得到处都是,这副食相,彻底暴露了拿豆包不当粮食的非劳动人民本性,于是,民兵队长发一声喊,及时赶到的真八路军破门而入,将这些食相欠佳的坏人全数拿下。

食相,又做“吃相”,有的时候并不仅是指进食的样子,而是指做事的漂亮与否,姿态和“姿势”的丑陋与否。做人做事可以做得合理合法,但是也可以做得“吃相”难看,例如,在FIFA修改规则之前的从后拦截,就是一种合理合法然而“吃相”不佳的行为。此外,13年前聂卫平与藤泽秀行对局时以“一个老北大荒知青的顽强”所放出的那一个致胜的欺着,至今仍有人为其“吃相”的难看而感到难过。

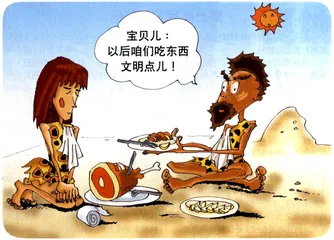

除了会在某些特殊的历史和特殊的场合中泄漏一个人的政治取向,食相和大部分的礼仪一样,都具有禁忌的性质,说穿了,无非就是要我们尽量克制各自的动物本能,成为一个合乎社会规范的文明人。然而,饮食和性,正是人类最难以克服的两种头号动物性冲动。从《礼记》开始的种种食相禁忌,基本上都是反自然的。例如,中外的食相禁忌皆无一例外地反对以犁庭扫穴和狼吞虎咽的风格进食,这一条显然是针对我们的先人而来。可以想象,当那些饥饿的祖先们好不容易捕到猎物,如果人不狼吞虎咽,那么立刻会有作为抢掠者的狼来吞,虎来咽,甚至连人带食一并被狼吞虎咽。对待食物,能不像秋风扫落叶般冷酷无情乎?

食相是多媒体的,不雅的食相,还包括一些不该在餐桌上发出的声音。尽管进食过程中所发出的声音也来自于空气的振动,但是这种声音被公认为不雅和非礼。与反对狼吞虎咽相比,禁止在吃饭时发出非礼之声还是有些道理的,属于“远古的回声”。在那些比旧社会还旧的社会里,食物总是短缺的,肚子总是饿着的,一旦得到了吃的,除了尽快把它吃掉,还得在进食的时候把音量收细,以免招引来抢掠者。这样的食相,我们已在Discovery节目里看得一清二楚。

年初颁布的新版《国家女排管理细则》首次触及食相:第13条:“文明进餐,吃有吃相。”其实竞技体育必须带有一定程度的野蛮,毕竟,我们为之欢呼的并非“文明进餐,吃有吃相”,而是一帮子如狼似虎的中国女人。

在这个全球化运动如火如荼,“文明的冲突”似伪还真的郁闷年代,偶尔玩一下“非礼”游戏,不失为一种安全而文明的解忧之道。就饮食而言,在把两只手都洗干净的前提下,到饭馆里放下食相然后手口并用地吃一回手抓羊肉,应该是件很过瘾的事吧。于是我去了,那盘羊肉端上来,怎么看都看不出让我们用手的意思,甚至连发个手套这一类的暗示也欠奉。经理见状,就过来解惑道:“所谓手抓羊肉,现在指的是一种烹饪方法而不是进食方式,本餐厅的手抓羊肉,都是经我们的厨师认真抓过的,大家可以放心享用,用筷子。”