独处的唐璜

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

35岁以后,我就开始用本雅明的这番教导来进行自我安慰:“在日常生活里,聪明和其他相似的才华并非想象般重要。每一位成功人士都会具备某种天才,但我们不用去找出这些天才的特性,就如人们毋须在独处时的唐璜身上找出情圣的特性一样。成功其实亦是一次约会,能够在适当的时刻到达适当的地点其实并不容易。中间涉及如何理解幸福之神约会相见时的言语。”

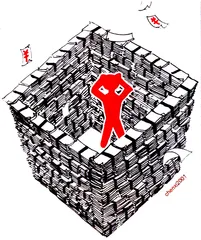

在独处时的唐璜身上,也许真的很难找到情圣的特性,不过这种说法反过来正好说明了这样一个令人沮丧的事实:当唐璜一旦置身于公共场合,从他每一个毛孔里散发出来的情圣特征,肯定比凡夫俗子们强烈得多。同样道理,寻找富豪和评选富豪的活动一旦展开,也就是说中国的男女“唐璜”们一旦不再“独处”而是大批量地“浮出水面”,理所当然地对包括本人在内的更大批量的渴望成功的庸常之辈们的平庸的眼球和红白血球造成了致命的吸引。

榜样的力量是无穷的。尤其是对像我这样幻想丰富天性懒惰却仍然渴望发达但是时间不多的中年男人来说,不得不长话短说,长戏短看--也就是说,注意力不得不集中在富豪之所以成为富豪这个漫长而曲折的过程的两端,中间的坎坷,就只有割爱了。

好在媒体的叙事方式与我的关注方式相近。在这个问题上,历史上不乏对穷人的嘲笑,例如,“皇帝过的日子”在一个农民的想象中就是“搂着数不清的嫔妃天天喝酒吃肉”。我虽然还不至于愚钝至此,不过,在我(当然也仅仅是通过媒体)详细了解了我想了解的发达事迹后,心里却充满了失望,因为这些预期中激动人心的事情基本上都没有超越我的想象。

斯蒂芬·李柯克在1910年发表的《怎样成为百万富翁》一文中,就“百万富翁是怎样赚到一百万”这个人皆想知的问题写道:“带五分钱到城,里去闯天下。百万富翁几乎都是这样起家的。他们一次又一次地告诉我,他们当初到城里闯天下的时候身上只有五分钱。看来他们就是靠这点本钱发起来的。”将近一百年过去了,百万富翁们现在告诉我们的故事依然雷同,剔除这一百年来的通涨因素--例如五分钱的资本可能增加为五十块五千块五万块之外--不计,只是在无数次后再一次说明了“从无到有”或“致富没有捷径”以及“天底下没有免费午餐”这类颠扑不破的真理。正增长正是成功的关键,如果一个生下来就怀揣500亿资本的人经过50年的艰辛努力最终把500亿改写为50亿,这个人当然还很有机会呆在富豪排行榜上,但就是称其为“成功人士”肯定会引起争议。

只是我并不是要来聆听这种普遍性的真理的,真理我这里已经大把。可惜的是,“成功之后”这个我一向最感兴趣部分,竟然也不足以安抚我的失望,充其量只是进一步证实了我个人的一部分常识。名车大宅自不待言,除此之外,赚了一定数目的钱以后,富人们就会不约而同地去实现各不相同的童年或青年时代的梦想去了,在大致做完了“自己应做或不得不做的事”之后去“做自己爱做的事”了。这些“爱做的事”通常包括若干声称“不想赚钱”的投资,一些离奇古怪的旅行或冒险活动,写诗并且召集其他写诗的人在五星级酒店里开上几天大会,等等。这就是全世界富人们的共同生活。事实上,在我们作为一个有理想有抱负有个性的消费者为全球化担忧之际,是不是先来关心一下富豪们的“全球化”问题?当然事情最终

很可能是这样的:只有先“全球化”了富豪个人,才能最后“全球化”市场。

难怪我的富豪朋友们一直向我诉苦说“你是不知道,做富人苦啊!”这个我知道,而且我信。前几天,我还见到一位年轻的富豪在电视里对记者抱怨,说他爱穿平常的服装,吃街边的粗食,可是他的朋友们却很不理解,而且惊呼:“你现在怎么还吃这种东西啊?”富人一脸委屈:“我为什么就不能吃这些东西呢?我也是人啊。”

我也是人,区别在于到目前为止只有人对我有光顾麦当劳的爱好表示过适度的讶异,为什么我就不觉得委屈呢?我认为,可以想象的人生是无趣的人生。不过尽管如此,尽管我深知做富人之苦,要对那么大一笔产业那么多的手下负责,白天吃不好饭,晚上睡不着觉;但是,尽管苦,尽管想象空间越来越小,仍不足以打消我对发达的一惯渴望,最起码,这种苦头也要让我吃它一回。我起誓,一朝发达,我绝不会用“五分钱致富”的老故事搪塞诸位读者,我会干一些让大家意想不到的事,过一种别开生面,甚至令人瞠目结舌的生活,绝不冷场。

我想,富人们在成为富人之前,可能都发过类似的宏愿。