《国际歌》与《韩煕载夜宴图》

作者:舒可文

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">高唱《国际歌》伴随着一系列的生活经验

3月,柏林世界文化宫里回荡着那首在上个世纪被半个地球的人唱了无数遍的老歌--《国际歌》

被邀请到柏林世界文化宫举办的《行为的转义》展览上展示作品的汪建伟首先想到的是墙。柏林,对于这个世界,最独特的景点大概就是那堵充满象征意义的“柏林墙”了,可是它已经被拆了,随之,它所象征的意识形态之墙也被否定了。

但是他还是要说墙。他在开幕大厅中间立起了一堵墙。开幕那天,像大厅被一分为二一样,开幕式也分出了两个。大厅的一面,展览开幕,先是当地政府官员祝词,接着是策划人--位韩国女士讲述她的策划思路,然后是一位是艺术家介绍关于作品的想法。大厅的另一边,样式和时间上与之完全重叠的另一个开幕式在进行:一位“官员”讲话,接着是“策划人”讲话,然后是一位“艺术家”讲话。区别只是,那一面的开幕式是通常的,而这一边举行开幕式的人由汪建伟在当地招募的大约200名志愿者构成,他们是官员、策划人、艺术家和观众的扮演者。

此外还有第三叠重合:在开幕式进行的同时,两架投影仪把两个开幕式分别投影到对方的墙面上,所有观众,无论在哪个空间里,都可以同时看到两个开幕式。如果你不熟识那个当地官员和策展人、艺术家,那就无法弄清哪一个是“正式的”,哪一个是扮演者模拟的。事实上,在观看效果上,那几个扮演的发言人其当仁不让的气派更显得理所当然。本来汪建伟在北京已经拟好了给扮演者的发言内容,但在现场志愿者要求陈述自己的想法,所以他们的发言是言之所想,而不是公事公办的仪式,因此倒比正规的那面更有鼓惑效果。因为有两个同样的东西存在,所以似乎总有一个是要被质疑的,通常我们要辨明哪个是真的,用真的质疑假的。在这里,真假自然不难辨明,然而假的却带有质疑真的性质。“假做真时真亦假”的宏义自然也就不在这表面的真假之辨了。

由志愿者组织的开幕式结束后,音响里开始播放《国际歌》,这是汪建伟从北京带去的一张中央乐团合唱团录制的CD,志愿者们也随之高歌起来,全场回荡着汉语和德语混杂的《国际歌》。超出真假之分的另一个空间出现了:合唱的人群中,有人拿着歌谱,有人不拿;拿歌谱的人表情抽象,不拿的人表情复杂,还伴有满含热情的手势,在歌声结束的时候有人甚至已经热泪盈眶。汪建伟说:“你能一下分出东、西德人--东德人不用歌谱,西德人要用。”不论对东德、西德,《国际歌》都不仅是一种仪式,不仅是意识形态符号,同时也伴随着一系列的生活经验,由这些经验造就着不同的认知系统。这里有一个意义不确定的暧昧空间。

柏林墙拆了,汪建伟做的是用这首意识形态符号化的老歌把日常生活造成的经验之墙显影出来,所谓“隐蔽的墙”,就像是一曲歌中歌。

去年的《屏风》,应该算是一台戏,详说《韩熙载夜宴图》的案中案

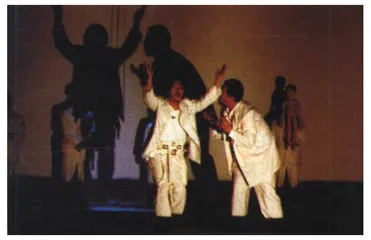

《屏风》大概应该算是一台戏,写《屏风》的剧本汪建伟用了大约一年时间,后来他在忙蜂酒吧遇到几个在中央戏剧学院进修的人,就邀他们来合作。他们都不是学表演的,而且来自五湖四海,演出也有独特效果。因为它的表演性不强,你不大容易注意演员,他要说的事情很快就把人拉入疑惑之中。

戏的动机来源是《韩熙载夜宴图》的案中案。顾闳中是南唐李后主宫廷中的画家,他的《韩熙载夜宴图》被认为是当时最好的写实画,记录了韩熙载不好好做官在家吃喝玩乐的详细情形。不仅人物形象真实细致,所绘器物也一一可考,当之无愧为中国美术史上的伟大画卷。但是,它的另一面则是一个完全不同的故事:韩熙载本是后唐进士,后归南唐,曾任南唐中书侍郎,光政殿学士承旨等高官。南唐李煜登基后,欲任他为相,但他眼见官僚争权夺利,南唐国势日衰,不愿出任宰相,天天在家大宴宾朋佯装堕落。李后主为探其忠奸虚实,遣顾闳中夜入韩宅,目识心记,默画成图。同一个顾闳中,既是大画家又是特务;同一幅画,既是宏篇大作又是小报告。美术史和社会史就像是一扇屏风的两个功能。

汪建伟在这里要讲的是,屏风作为遮蔽物,呈现给人看的总是精心绘制的,而呈现和遮蔽的两个功能是在同一个物件上实现的。如果按照这么一个定论来展开故事,事情本身的独特性和直接性就影响不到我们,而照福科的话说,“我们所知道的世界不是这么简单的样子,它是大量纠缠在一起的事件”。他之所以选择这个故事,不是对历史的兴趣,也不是对一幅画、一首歌的兴趣,而是出于与《隐蔽的墙》类似的好奇,就是历史的模式在怎样的细节上影响了人的生活经验,对历史的阅读在怎样的程度上导致了我们对日常生活的解读,和我们的生活态度。

所以在舞台上,人物有顾闳中,故事(如果能算是故事的话)与《韩熙载夜宴图》的案中案远远近近、若即若离,话语内容则全是今天日常中的桩桩件件。

他到底是干什么的?

《屏风》剧照

1996年的时候,汪建伟创作了一个叫《生产》的录像,那是在四川对7个县的公共场所和人的关系的考察,几个场所的名目不同,有敬老院、书场、理发馆、赶场等等,却都用茶来充当连接公共与私人的媒介。每个场所的性质都因为茶的明显作用而变得功能暧昧:例如理发馆,本是一个居民在自己家中腾出一间房开的,开始是为了照顾顾客准备了点茶水,渐渐地,来喝茶的人并不一定是来理发的,后来茶馆的功能超过了理发馆的功能。另几个场所也是同样的转义。因此你不能简单地定义一个空间的属性,而摄影机的调查参与着对这个空间的阅读。

如果把《生产》称为影像的话,《生活在别处》就更像是一部纪录片。在四川的一个城乡结合部,路边有几栋烂尾欧式别墅,四个农村盲流带着家小住了进来。别墅曾是别人的商品经济的生活乌托邦,四个盲流住在别人的乌托邦里,也是基于对生活的乌托邦追求。他们都一概坚决不回农村,坚信向城里靠近就是希望所在,尽管他们在这些欧式别墅里养着猪、鸡,经营着和在农村完全一样的生活方式。他们的入住使这个场景变得说不清是悲剧还是喜剧,这些人的身份也同样说不清,他们都有各式各样的工具,每天充当不同的社会角色,有时也会去当小偷。

《屏风》演出,汪建伟兼做编剧和导演。

在所有这些实验中,都表达着他对整体文化意义的拒绝,他说他把微观作为一种理解方式,明显地带有福科式知识考古学的风气。福科说,对任何结论的默许都说明我们被收买了,而我们所要付出的代价就是伤害自己的体验。当汪建伟站在《生活在别处》那个场景中时,他的体验是心里一片空白,这是他当年插队的地方,但是当年的记忆无法在视觉上恢复,这时用什么来联系时间和空间?他选取了那些别墅和那些盲流来填充这个空白,在别墅和盲流展开的空间中,商业化经济和现代化进程就不是一个纪录片所能记录的现场,而是在一系列的经验叠加中让人和自己进行较量和辩论的细节。

汪建伟当年学画的时候,住的是草棚,画的静物是水果和洋姜花,环境是耗子成群。在这种搭配下,艺术就是对生活的参照,就是与生活的反差,只要和生活有差别,并且这差别是制造的,那就是艺术,是很纯粹的乌托邦艺术。

现在他的作品里再没有乌托邦,也不用艺术手段对生活和世界品头论足,甚至他不再从视觉上考虑和判断自己的作品,而是不择手段地在知识的夹缝中寻找细节,传递经验信息。

(图片均为本刊资料)

汪建伟不想以“艺术”的名义对生活品头论足

<spanhelvetica neue',="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" font-style:="" normal;="" font-variant:="" font-weight:="" letter-spacing:="" line-height:="" 21px;="" orphans:="" auto;="" text-align:="" start;="" text-indent:="" 0px;="" text-transform:="" none;="" white-space:="" widows:="" 1;="" word-spacing:="" -webkit-text-stroke-width:="" display:="" inline="" !important;="" float:="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">《隐蔽的墙》中两个开幕式同时进行中 汪建伟国际歌艺术韩熙载夜宴图