引咎辞职的中国现实

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

(储璨璨 摄/Fotoe)

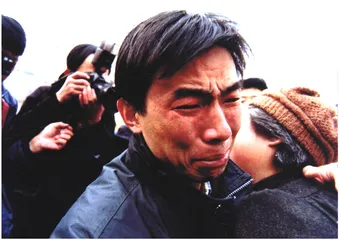

20世纪最后一个圣诞夜发生的“12·25”洛阳特大火灾吞噬了300多个年轻的生命。12月27日,洛阳迎宾馆,失去爱妻的儿子和失去儿媳的母亲悲痛欲绝

界定

中国人民大学劳动人事学院教授仝志敏在接受北京一家媒体采访时说就目前所知,国内外还没有关于“引咎辞职”的法律条文,从某种意义上说,它更像一种“不成文的规定”。也许,对于国外,它更像“不成文的规定”。在国内,各行各业已经将“引咎辞职”作为一种官员“能下”的制度开始建设。

最高人民法院院长肖扬在全国人大会议期间提出,今年全国法院系统全面推行领导干部引咎辞职制度。他强调,“此制度从即日起生效”。

4月3日,记者电话打到最高人民法院新闻处,新闻处长宫稼立接受记者采访时,对“即日生效”提供的答案是:目前尚处在探索阶段,正在制订相关规定。

中组部去年开始在深圳龙岗等地试行“处级干部引咎辞职和投票表决制度”。在这一制度里,对引咎辞职有一明确的定义:“指处、科级领导干部个人能力不够、自身行为不当或因工作失误造成较大损失或影响,不宜继续担任领导职务,而向任免机关请求辞去所担任职务的一种自责行为。它分为个人自辞和组织劝辞两种。”

这里将其明确定义为:“自责行为。”

中纪委驻高检院纪检组、高检院监察局副局长张振海在接受本刊记者采访时,对引咎辞职给出的定义是:对于检察机关而言,它是介于追究法律责任和党纪政纪处分之间的;作为法律、党纪政纪补充的引咎辞职,属于一种“组织处分”。

今年2月21日,最高人民检察院公布了领导干部引咎辞职制度,其制度这样规定“……除了给予必要的纪律处分外,负有直接责任的领导干部本人应主动提出辞职。本人不提出辞职的,可以依照法律规定提请人大及其常委会罢免或撤换,或者按照有关的干部管理规定予以免职。”据张振海介绍,引咎辞职的细则正在制订之中,估计今年上半年可出台。

对引咎辞职的界定,不是没有疑惑的人。重庆市委组织部综合干部处副处长石存玉困惑的地方是,引咎辞职如何界定,如果干部违法违纪,现在已有完整的处理办法,那么引咎辞职放在什么体系里呢?是法律体系,还是党纪政纪体系?

在经与记者反复讨论这一问题后,石存玉更倾向于认为:引咎辞职也许应在法律、党纪政纪与道德这三个层面来界定它的位置。但是,石也坦陈,这样讨论问题,又使这一问题过于抽象化,最终的结果仍然很麻烦。

标准

虽然,最高人民法院的引咎辞职制度的相关规定尚在制定之中。但上海杨浦区法院倒是在今年2月制订了完整的院长引咎辞职办法。该法院院长方伦贵向新闻界披露其具体的标准是:第一,院长年度述职后,本院1/3以上的群众代表认为其年度工作不称职;第二,法院工作报告报同级人大审议,未获通过;第三,法律规定不应当继续担任院长职务的;第四,发生其他不适宜继续担任院长职务事项的。

中组部去年开始在深圳龙岗等地试行“处级干部引咎辞职和投票表决制度”。这一试行的制度里,列举了应当辞职的10种标准。

1. 所在单位连续两年年度任期目标责任综合考核排名倒数第一;2. 因自身工作能力等原因不能完成岗位任期工作目标任务3. 干部考核中民主测评结果“不称职”票超过30%;4. 盲目决策或违反决策程序而给国家和集体造成较大损失的5. 由于工作不负责致使管辖范围内发生重大恶性事故的;6. 利用职务之便贪图私利,尚未构成违法违纪,但群众反映强烈的;7. 因自身要求不严、个人品德行为不端造成严重后果的;8. 组织纪律性差,在领导班子中闹无原则纠纷,影响班子团结的;9. 对下属管理不力,导致出现严重违法违纪行为的;10. 做出其他与领导干部身份极不相符行为的。

这一标准概括之全,在记者见着的各种引咎辞职“版本”里,算得上最完整的了,它的许多条款甚至包含了对领导干部日常考核或监督的内容。

当然,重庆市委组织部关于领导干部辞职“办法”里也有引咎辞职的具体标准,重庆市政府发布的关于安全生产的“通知”也有。比较而言,由于重庆方面的标准最为具体,将人民的生命安全与官员的仕途作了密切联系,因而特别引人注目。标准背后其实意味关对官员状况的判定。

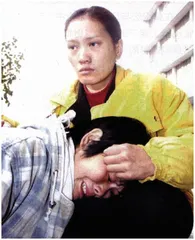

2000年12月3日,山西小河津市一个名为“天龙”的个体煤矿发生特大瓦斯爆炸事故。图为失去亲人抱头痛哭的母女俩(《华商报》/Fotoe 供图)

操作

记者对目前中国各地出现的众多“引咎辞职”制度的采访中,发现最为困难的就是很难找着具体地实例。而引咎辞职所针对的,有民主测评排名最末的(江苏省镇江市);也有反贪局干警贪赃枉法或刑讯逼供致人死亡,有关局长、科长必须引咎辞职的(湖北省武汉市汉阳区);还有在辖区内被上一级公安机关发现制贩冰毒窝点的乡镇(办事处),党政一把手要引咎辞职的(广东省惠州市)。如果加上重庆市出台的重大安全事故的引咎辞职量化标准,目前在国内“引咎辞职”所包含的方面已经足够全面。

比较而言,最高人民检察院在1998年就曾责令银川市检察院主管反贪的副检察长引咎辞职,是记者采访中有价值的一件有操作程序的实践。

这起“引咎辞职”源自一起案件,过程十分简单。银川市检察院在查办一起案件时,一个犯罪嫌疑人提出要去厕所,一个实习干警陪同着他,但突然这个犯罪嫌疑人纵身跳楼,实习干警慌忙之中拉了他一把,没拉住,结果犯罪嫌疑人死了。

随后,最高人民法院派员前往银川进行了调查,给出的结论是:银川市检察院干警违法办案,因此责令该院主管反贪的副检察长引咎辞职。记者电话打到银川市检察院,该院政治部一位负责人显然对这一结论与“责令”并不赞同,而且拒绝提供更多的信息与评判。

高检院监察局副局长张振海告诉记者,这一事件提供的最后结果是:责令副检察长引咎辞职的决定没有落实。原因是,银川市人大没有通过最高人民检察院的决定。

这一结果多少显示了权力结构的相互制衡。

张振海解释说,之所以有如此结果,主要基于检察机关与法院等司法机构,与一般机构不同之处在于,检察机关的领导干部,是由上一级人大及其常委会任命的,对其罢免,必须先经人大及其常委会同意。很显然,“责令”而非“自愿”的引咎辞职,一旦进入启动程序,必须在相应的法规里运作。

经此过程,张振海说:本应是领导干部自愿或主动提出辞职的行为,现在附加了提请程序。虽然最高人民检察院正在制定相关细则,但张振海不同意给引咎辞职加上硬性的量化的标准。他说,包括检察系统在内的各地引咎辞职的各种细化界定,只是针对于某种现象或某种事实本身,不应当是硬性标准。 辞职报告张振海法律