谁用期权赌明天

作者:三联生活周刊(文 / 黄河)

kevin

想和联通的“资本新纪元”

作为联想集团的董事局主席,柳传志有理由为自己手中的“资本拼图”越做越大而感到骄傲--就在4月5日下午,柳传志向新闻界透露,初期启动股本金10亿元的联想投资公司即将成立。

柳传志一直宣称,自己对搞风险投资有兴趣,但柳传志对联想投资公司“宠爱有加”,还有一个更加隐秘的“产权情结”--在联想投资公司里,作为国有企业代表的联想控股公司第一次降到了51%以下。换句话说,联想奋斗至今,终于第一次拥有了属于自己的“民营企业”。

看似一个小小的“帽子”,对联想而言却有至关重要的意义。柳传志说,1988年以后,联想年轻人进入骨干层,联想小环境内的运作机制面临危机,老的不想退,年轻的干不长。当时如果提出员工持股可以完全解决问题,但政策环境却不可能让他们这样实施。当时联想以“分红权”的变通方式暂时解决了“持股权”的问题,顺利完成了管理层的新老交替。

然而“分红权”毕竟是个名不正言不顺的分配机制,缺乏产权保障。直到2000年底,借助财政部建立股票期权试点的机会,联想才真正将“分红权”改为符合产权标准的“持股权”。柳传志感慨于投资公司成立就面临一个理想的政策环境:在新的投资公司里,无论是员工持股还是期权制的实施,再也没有过去那些无形却难以逾越的政策壁垒了。

在2000年底财政部选择的9家股票期权试点中,除联想集团外,还有代表国企的上市公司“中国联通”和另外7家中关村的高新技术企业。

然而,作为上市公司的中国联通对此却表现得非常低调。在记者与联通方面联系采访时,联通表示,目前已经开始运作此事,但具体情况不便向媒体透露。一位联通的经理在内部开会时说:“这(指股票期权实施)不是件简单的事。”话虽不多,却透露出企业在面对期权改革时心态并不轻松。

员工持股,利益共沾还是风险转嫁?

相对期权制度而言,中国企业在员工内部持股改革上拉开序幕的时间要早得多。1984年7月,北京天桥百货公司出于店面装修需要,向公司定向募集300万元的内部职工股票,这应该算是我国企业职工持股的雏形。进入90年代后,包括北京、上海、深圳在内的一批城市开始了国企内部员工持股的试点。

北京大学光华管理学院的张国有教授认为,职工持股解决的是企业职工(也包括管理者)的股份激励问题,而股票期权主要解决的是高层管理者的激励问题。虽然都是激励机制,但两者的实施对象和目的都有所不同。由于员工持股在产权上的象征意义更浓,因此在早期国有企业改革来说,政府会比较支持员工持股,而对股票期权却有更多的顾虑。

“这其中还有一个考虑因素,就是在企业实行股份制改造的过程中,有的企业吸引外部投资困难比较大,而通过员工持股一方面稳定员工,另一方面也达到了产权多元化和产权明晰的目的。”张国有说。

然而在实行员工持股的过程中,这一制度首先招来的却是员工自身的不满。

28岁的陈可在深圳的一家国有企业工作了三年,1999年企业的上级公司决定实行股份制改造,将投入企业的3000多万元转化成股份,母公司占51%的股份,其余1000多万元通过员工持股的方式进行分配。具体的分配计划是由员工出一半现金,另一半通过期股的方式“搭配”给员工,在红利分配里逐年扣除。按照分配比例,陈可筹集了5万元,获得10万股股权。

一年后,陈可离开了企业,但由于企业当时缺乏现金,因此他手里只剩下集资时留下的一张收据。“如果把这次持股看成一笔交易的话,那我应该是个最大的输家。”在谈到自己目前的状况时,陈可感到十分苦恼,“母公司通过持股计划收回了部分资金,减少了自身的经营风险;而子公司也‘顺利完成’上级交给的任务,至少在理论上完成了股份制改造,得到了部分运作资金,还‘增加了企业凝聚力’。而我,分红一分钱没分到,从理论上我还欠公司5万元的股本金,如果要退出原来那5万块本金的话,且不说公司现在没钱退,就算有钱退,这一年的利息和投资损失又该怎么计算?”

在联想的发展过程中,产权不清一直是块最大的心病

在一个效益增长较快,企业规模不断扩大的企业里,也许员工持股能够带来足以令人满意的分红回报。然而在政府眼里,最需要“提高劳动生产率、增强员工凝聚力”的恰恰是那些经营效益平平,甚至亏损的企业,因此几乎所有的员工持股试点改革都选择了这类企业。“在这种情况下,员工自身的利益都难以保证,又谈何‘利益分享’和提高凝聚力呢?”教训惨痛的陈可向记者反问道。

期权,一张好看却吃不到口的“馅饼”

位于北京市政府大院的北京市股票期权政策协调小组同时负担着两项协调任务:员工持股和管理者期权改革的试点。几年来,员工持股改革虽然略有成效,但进展缓慢,只好先放在一边,在1999年高科技企业最辉煌的时期,启动了期权改革试点。但这次试点改革,从一开始也遇到了难题。

据北京市股票期权政策协调小组的张宪平介绍,北京原定参加试点的17家企业中有7家没参加试点,其主要原因是他们认为风险太大。而参加试点的10个企业中,几个月过去,菜市口百货有限公司、中关村置业也相继中途退出试点,他们的理由是认为期权实现的条件太苛刻,相对于收益,风险显得过大。

在剩下的这几家里同样有问题,问题出在它们中的许多还没有完成股份制改造,“以前没有意识到,但在具体操作时我们才发现,像同仁堂、大明眼镜这些非股份制企业由于没有产权划分,也没有股份来源,根本就没有实行员工持股制度的基础。”在第一批所选的试点中,有六七家就是因为这个原因直到今天还无法进入实施。至此,第一批参与股票期权试点的企业可以说“全军覆没”。

“为什么企业经营者会觉得风险太大?”面对这个问题,张宪平随口便举了一个例子:“像我们设计的期权奖励,有的企业家就不接受。除了经营风险外,还有个纳税的问题,股票期权本来要几年后才能兑现,但按照现在的税法,只要资产发生转移就得纳税,这样经营者一分钱还没拿到,先得交一笔足以让他破产的税,这种奖励谁敢接受?”

税务还只是一个问题,尽管这个问题已经足够让股票期权改革的设计者们焦头烂额,但还有更多的问题摆在他们面前。

“政府要搞这件事挺麻烦。”尽管对期权的激励机制非常了解,张国有教授仍然有自己的忧虑,“作为企业所有者的政府和企业经营者对期权制度的预期目的并不一致。”张国有说,“如果一个企业期权制度搞得不好,经营者自身没有合理的收益,那么他的下一任自然不愿意再推行;但如果搞得太好了,经营者收入太多,政府又会担心影响内部公平,在下一轮改革时就会设置更多的限制。”

就以北京市1999年实行的试点政策为例,政策规定经营者持股的出资额不得少于10万元,经营者所持股份期权额以其出资额的1~4倍确定。经营者的股份期权每年所获的红利,要按协议规定全部用于补入所认购的期股。这就意味着企业经营者在投入10万元后,在五年的任期内除了工资没有一分额外的收入,只有在任期届满两年后,经绩效评估合格才能拿到10万到40万的公司内部股权,如果按10万元出资额2倍计算,实际上每年的期权奖励不过3万多一点,而经营者还得承担期权到时难以变现的风险。这么算下来,他们以及他们的继任者自然不会去冒这种“不必要的风险”了。

春兰将15亿资产“卖”给了员工,消费者能感受到其中的变化吗?(吉国强 摄/BizFoto)

在国有企业中,经营者还必须面对政策矛盾所带来的风险,而这一风险恰恰是他在经营过程中所无法控制的:国有企业经营者可能由于政府需要而被撤换,他的期权自然也难以兑现;期权奖励的要由政府通过而非董事会决定,而作为国企所有者的政府总是倾向于制订出有利于自己的政策和分配制度,经营者在这方面却没有“讨价还价”的余地;甚至连企业发展的业绩也要由政府来评估而非市场选择,企业发展的好坏不仅在于公司效益增长了多少,还要包括安置了多少员工,为政府工作做出了多少“贡献”等等。

更麻烦的是,即使是改革试点,也充分表现出了政策对国有企业的普遍强制性。“在国外,每个企业可以选择适合自己的期权方式。但在中国每一个政策的针对面都是一大批国有企业。”张国有说,“对于搞得好的国有企业而言,政策的限制会直接影响到它的进一步发展。因为下一步仍然要听命于政府,而对于那些条件不足的国有企业,政策的要求又会变成一种压力。”

新经济时代的制度困惑

然而在民营企业里,新制度的实施同样遭遇了“制度陷阱”,深圳市在员工内部持股和期权制度上走在前列的两家房地产企业万科和金地就相继遭遇政策壁垒而中途夭折。

两年前金地的副总经理张华刚在向记者介绍金地的员工持股和期权方案时,还在庆幸金地“赶上了一趟制度快车”,作为一家集体企业,金地本来没有被列入深圳市员工持股试点,但它主动申请并获得的批准,成为当年9家改制企业中最成功的典范,但在记者日前与金地联系时,对方的工作人员告诉记者,金地的员工持股计划因为“与证监会的规定不符”而取消了,具体原因不详,但“公司目前已经没有人负责这件事了”。

万科的改制则更早,1993年就通过中国人民银行总行特批开始推行内部员工持股和期权计划,一时成为万科“造就职业经理人”口号下的一面旗帜,但在第一期计划即将结束时,也由于“不符合证监会规定”被迫取消。据公司董事会秘书肖莉介绍,目前公司内部已经没有相关的计划,是否会重新开展期权改革要“看政策情况而定”。

这两家企业的失败,既不是因为它的产权不清,也不是因为它们缺乏高增长性。而是由于目前对于上市公司的“员工内部持股”和“经营者期权”,找不到有关的“法律规定”。

找不到规定麻烦,找得到规定更麻烦。就像去年春兰集团轰动一时的“员工持股改革”,将15亿资产量化配股卖给员工,至今仍然余波未息。作为经济体制改革的参予者,张宪平称他们都“为春兰捏着一把汗”。

不是因为春兰做得不对,而是在有关法规里,“谁投资、谁所有”的规则还明明白白摆在那里。“不是说要依法治国吗?现在明摆着的法律条文在那里,连要负多大的刑事责任都清清楚楚,谁敢越雷池一步?”张宪平这么说。

事实上,员工持股伴随着20世纪资本主义的福利化而诞生,而股票期权制目前在西方也是一种产权制度创新。最近纳斯达克大跌,就令许多拥有期权的经营者承受了巨大经济损失。

在中国,它们的意义远不仅仅是基于激励或者发财机会的创新,无论是针对管理者的期权制度改革,还是针对普通员工的职工持股,它们都意味着资产分配和资本所有的社会化。这是一次对社会结构蕴涵着重大改变的尝试。政府的谨慎小心是显而易见的,然而不幸的是,这个社会系统中,这个经济体制中,太多的制度、法律、利益关系都依赖于过去的公有体制的系统基础,它们正在尝试的依旧是如何与市场相配套。

对此,曾经长期从事国企体制改革研究的郭凡生说得更加尖锐:“员工持股和期权制度本来就是在成熟的资本时代向知识时代转型过程中革命性的产权变革。而我国长期的国有机制实际上连资本时代的产权结构都还没有完善,怎么能轻易越过这个阶段直接跳进知识经济的产权结构里去呢?”

万科员工持股计划的夭折,令王石脸上少了几丝笑纹(Photocome 供图)

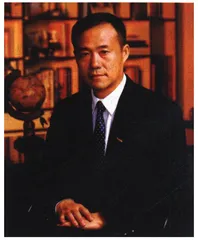

在郭凡生的计划里,慧聪将造就更多的百万和千万富翁(本刊资料)

慧聪的“产权革命”

2000年9月,北京大学光华管理学院副院长、工商管理研究所所长张维迎教授把慧聪国际总裁、慧聪商务网CEO郭凡生请到了光华管理学院的讲坛,郭凡生为学生所做的第一讲就是“网络时代的企业制度创新”。

45岁的郭凡生早在1985年就发表了关于企业股份制改革的重要论文《股份制--中国企业改革的惟一思路》。1987年调国家体改委中国经济体制改革研究所。1990年3月他和几个同事下海从“商”,几经波折后创立了慧聪公司。

“我可以说是中国企业股份制改革思路的开创者之一。因此慧聪的‘劳动股份制’是先有了成熟的理念,再进行实际操作的。”郭凡生所谓“劳动股份制”,源于这样一个观念:那就是在知识经济时代,企业员工的知识投入与投资人的资本投入一样是企业发展的“资本”,因此在进行成果分配时,投入知识和劳动的员工有权和投入资本的企业所有者与董事们一起分享合理的利润。

这一制度在实际操作中则体现为,创始时出资占有50%的股权的郭凡生在实际分红时将40%的分红权让渡给员工,公司制订了一个章程:任何股东分红不得超过总分红的10%,董事会成员获得的总分红数不得超过全部分红的30%,超过部分,应用于在公司不持股员工的分红。据说如果现在上市,慧聪的员工中将有500人成为百万富翁,其中的100人成为千万富翁。

当记者问及这一制度的激励效果时,郭凡生首先提出了疑问:“option(期权)仅仅是一种激励制度吗?”而郭凡生对此的回答则是,“它实际上是一种产权制度。”

“现在有的学者仅仅把期权看作一种激励机制,这是很大的误解。期权制度和员工持股都是一种带有产权革命特征的改革。在工业化社会,资本是最短缺的,但到了知识经济时代,人成为创造利益的本源和最短缺的资源。像雅虎、思科,它们的资本所有者在其中只得到30%到40%的权益,60%到70%的权益给了创业者和干活的人。以慧聪为例,在我们只有2000多万的资本时,IDG用3000多万来买我们20%的股权,其实它买的80%是无形资产,买的就是知识和人。”

然而,慧聪成立8年以来,郭凡生的“劳动股份制”使公司内部高层不断“因为理念的不和而发生分裂”,原来创始的股东和董事已经有2/3的人离开了。一位副总裁的离去给郭凡生留下了深刻的印象。这位公司花钱送到澳大利亚学MBA的副总裁回来后就对郭说,你搞的股份制是假的,没有实行按股分配,我持有5%的股份,你只给我分1%,这不对。“我说你那是前个世纪资本的道理,我跟你讲的是知识的道理。”郭凡生坦言,曾经有不少股东在底下串联要推翻这套做法,但“劳动股份制”得以推行到现在,“一是因为我占了50%的股份,从资本的角度我说了算;二是这个制度受到了企业90%的职工的支持,不持股的职工永远支持这种制度,只要一开职工大会反对者就没戏。”

曾经有几位公司的高级经理和董事出走,办起了自己的公司与慧聪竞争,他们的口号就是要“实现合理分配”。但按郭凡生的说法,现在离开慧聪的人所办的同类企业,“没有一家能够达到慧聪5%的规模”。据他介绍,慧聪今年将会有3亿元以上的收入和200万美元以上的利润,“我可以负责地说,未来两到三年,慧聪将是中国互联网企业中收入最高、利润最大的公司。”

这是一种经营的成功还是观念与体制的成功,目前还没有答案。但郭凡生认为,它至少说明一个问题,“慧聪的劳动股份制尽管现在还存在很多问题,但对于我们目前仍然所处的以公有制为基础的体制系统,以及传统资本主义市场潮流来说,它有着不可替代的优势,这一优势比当年民营企业对国营企业的优势要大得多。” 产权理论郭凡生投资期权激励股票期权员工持股计划股份期权柳传志