“你拍六,我拍六,现在大家都玩肉”

作者:三联生活周刊(文 / 萧昱 舒可文)

《■》(装置:兔子,鸭子、树根、锯末)(萧昱 作)

余极行为作品:《尤物之吻》

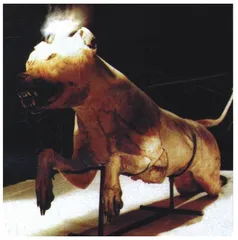

《追杀灵魂》(孙原、彭禹 作)

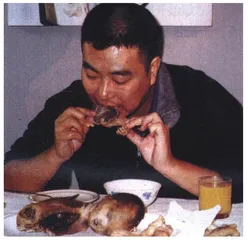

朱昱行为作品:《食人》

这是对现在行为、装置艺术中大量使用动物、暴力地使用自己身体的一个倾向的轻描淡写,而后,有人不指具体作品地把这一类东西称之为“有害的艺术”,说:“我看不上这些艺术的原因是,它们过于简单了。”有比较稳重的批评家彭德从正面倡导“中国需要格调优雅的艺术”,意思是说这些艺术不够优雅,这类批评似乎还是把令他们厌恶的作品放在艺术里。更有愤怒的指责说,“我们的艺术是什么呢?你冲到前头一看,身后一片废墟,只有一个小土包,土包下面只埋了一泡屎。”

批评家高岭在网上一个对话中说:“记得1996年在上海举办了一个名为《以艺术的名义》展览,由此我也想到了以艺术的名义这个题目。是不是在艺术的名义下,什么事情都可以去做,是不是什么事情都可以成为艺术,艺术还有没有边界和底线?”张仃大师从中国画的立场撰文说,要“守住中国画的底线”。从现代主义以来,“前卫艺术”的合法性正是在破除已有的边界和地线,所以如果坚持认为艺术是有底线的,很多人是不同意的。有人就说,玄妙高古的追求是儒道禅僵尸,是保守主义的诡计,是太监美学。唯有前卫才能承担起中国艺术主体精神解放的使命。

试举两例,再举两例

1. “一个问题一直困扰着我们--那就是人为什么不可以食人?有哪一个民族的宗教在教义中规定了不可以食人?又有哪个国家的法律有不可食人的条文?只有道德,而道德是什么呢?道德无非是人类发展中根据自身所谓人性需要可以随意改写的东西。从此可以得出两个结论:只要是用非犯罪手段的食人行为是完全不受人类社会中宗教、法律约束的。现在是我向全世界公开说明自己的观点、自己的目的、自己的意图并拿我自己的食人行为来对抗关于不可食人的人类道德观念的时候了。”

这则类似宣言的文字是朱昱为他的作品提供的动机说明,这件作品以照片的形式展出:一张是他从厨房走出来,双手端着一个盘子,盘子里散落着一个四肢与躯体分离的小小婴尸。另一张照片上是他神态自若地坐在了餐桌前,手拿人肉送在口中,咬。旁边还有一杯果汁呢。

你看了恶心吗?如果你恶心了,会有人鼓励你,说那就对了。如果你喜欢,你就算懂了。如果你因为恶心而说不喜欢,那就说明作品成功了。这是我在采访后归结的一条解释逻辑。反正不管怎么着,艺术是常胜的。但是从这个常胜的逻辑中,可以明显地看出作品的动机和观众反应之间的反差,这也许至少说明作品的鼓惑性是不够的,不足以让人迷惑,继而反省,获得新悟。

2. 引得批评家、媒体广有不堪之辞的系列展览《人与动物》曾在北京、成都、桂林、南京、长春、贵阳等6个城市展出。

在成都的时候,余极做了一个保护动物的行为余极从成都的蛋鸡厂里买了大约800只照例要被水龙头冲死的小公鸡,他把这些小公鸡放在一个大玻璃缸里,自己也裸着进了缸。他设计的行为是,他要用吻令三四只小鸡窒息而死,奇怪的是他吻过的小鸡没死,而拥挤在缸里的小鸡被憋死了不少。

观众看了那些可怜的小鸡,愤怒地指责他迫害动物,虽然他本不想如此。

更激烈的否定是对吴高钟在南京实施的行为《牛肚子钻出一裸男》:牛是当天一早从屠宰场买来的刚刚屠宰的。在公园里,吴高钟脱光衣服钻进松塌塌的牛肚子,请人在外面把牛肚子缝合,10分钟左右,线被拆开,他从里面钻出来。

什么意思?!行为者自己感受到的是“片刻的逃避”,他说有回到母体的感觉--温暖、安全,他感动得甚至想哭。

但是从当地媒体的反应看,他这个行为是暴力的、血腥的、色情的,对公共秩序的践踏,是无聊的胡闹。虽然屠宰后的牛已经控完了血,但在被描述中,牛是血淋淋的。只能说这是观众对这一情景的反感。策展人顾振清认为,这个行为首先让人震惊,然后人就会想他的意义,最后无论是否达成了对作品企图的理解是一个需要阐释的过程。社会调查显示,1/3的南京人知道此事,至少说明了它的反响。

另两例是稍早一点的,被谈论的范围要小的多。

1. 萧昱总是要按照自己的想象来设计动物,他用几种动物拼合成异型的生物,甚至给它们起的名字也有人不解其意。“”是用兔子和鸭子拼合的异型动物,兔子的头,鸭子的身体,它们被安排在一个枯树桩上,苍凉、怪异、未知世界的安详。很少人对这个作品作出评价和阐释,也不闻贬损之声,但大家都知道。所以,有人抱怨批评家失职。

2. 曾在《对伤害的迷恋》的展览上令人大惊失色地使用人体标本的彭禹和孙原一直以包括人在内的动物作为他们作品的材料,触目惊心的程度可能是这类作品中最强烈的。《水族墙》是孙原较早的作品,他把鱼、虾等各种水生动物的后半身砌在水泥墙里,上半身的状态会让人设身处地心里发凉。他们两人合作的《追杀灵魂》中是对一条死狗的追杀,死狗被架在一个架子上,头上冒着烟。彭禹说:“轮回不如消亡。”在所有对他们作品的批评中都集中在对材料的选择上,而作品的严肃样式无人质疑。

来点想象力

前不久来北京在小范围内做了一次讲演的台湾艺术家谢德庆,曾在美国做过几个折磨自己的行为。其一是在一间封闭的空房一角圈定一个单人牢房,里面只有最基本的生活用具、床、洗漱用品,他让自己在这里面囚禁一年。这一年里,他没有说过一句话,没有读过一本书,没有听过任何声音,除了和他无干的外面传来的声音。一年之后,除了他的头发长了,面色难看之外,似乎什么也没有发生。他的邻居在他出牢的那天感慨无比,说,谢德庆在这一年里获得了对时间的另一种体验。而对于别人来说,他创造了一个人体验时间的形象。他以一年为单元的行为还有,在一年时间里,每一小时在打卡机上打卡一次;在一年时间里,不进任何建设物,包括汽车、飞机、地铁、山洞等所有遮蔽物。这个行为间断了15个小时,是警察把他当什么嫌疑犯去录口供造成的。他的行为给很多人留下印象,一个原因是他把艺术和生活融为一件事,感动来自他这种极端的生活设计。而他折磨和拷问要的主要是自己的精神,以及在极端状态下,人可能会对常识有怎样的理解。

吴高钟行为作品:《牛肚子钻出一裸男》

谢德庆不应该被放在这里来说,因为他无论如何不是在以肉为材料,但是当考虑到一个大的背景的时候,就不能不想到。德国的博依斯说过,艺术根本上是人格;艺术即人与人的直接交流。他带动了一个不同的艺术倾向,等于说艺术是不重要的,交流的主体是第一位的。所以,人人都是艺术家,只要你有感想并且以某种手段表达出来与人达成交流。这番用意明显是对现代主义艺术越走越偏离于人的的反动,试图恢复艺术在人的精神生活中曾起的那种作用,把艺术再次拉近精神。

批评家高岭在网上的一个对话里说“艺术有一种语言的转换,人类的情感需要某种悬置,需要一种遮蔽,如果没有这种遮蔽,吃喝拉撒睡都可以称这为艺术的话,那么,艺术就真的没有边界了。”这番话能得到广泛认同,因为当我们谈论艺术的时候还是没把它等同于生活。

博依斯本人的作品被当成大师之作,广为流传,但他的主张也为大量的刺激之作留下了泛滥的空间和借口。美国在70年代的行为艺术鼎盛时也有不少玩肉的血腥味,尼奇是那时的一个艺术家,他曾让人把一头已经被杀死的羊抬上舞台,然后使羊头朝下吊起来,羊的下边是一个赤身裸体的人;羊被当场开膛,内脏和血劈头盖脸地倾泻在人身上。他解释自己的作品说,在生活中人的施虐本能被压抑。他要用行为艺术来释放这一本能。艺术在他这里被当作一种精神疗法。

曾在英国和美国都遭到争议的展览《感觉》里,英国艺术家赫斯特的劈牛虽然劈的是死牛,但是整只牛被横劈为两半,还是让人心有不忍。当他反抗似地说他奶奶已经答应死后让他劈的时候,哗然之声四起,大呼“疯了,疯了”。因为这的确不是艺术问题了,是实实在在的生活问题。

终究,艺术是由各种各种的作品构成的,不论它是生活,还是艺术,都需要想象力给人支持。 艺术