欧洲电影美国味道

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

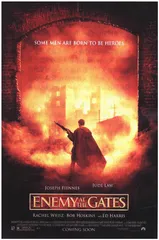

欧洲大片到城下

艺术电影市场萎缩之势不可阻挡,欧洲电影界人士曾经集体呼吁抵制美国电影挽救本土电影产业,事实证明功效不大。他们终于决心联手拍出惊世大片跟美国电影抗衡,今年柏林电影节开幕式放映了欧洲电影工作者们努力的成果《兵临城下》(Enemy at the Gates)。

大片必须有大场面,欧洲一直都不擅长拍摄高科技电影,他们只能在现实生活中选取大事件。在欧洲发生过的最大事情就是第二次世界大战,至少从场面上来说是这样的,二战的最大战区在苏联,电影工作者们把眼光集中在了斯大林格勒。选那个时候那个地方有双赢的效果,一则有宏大的战争场面,二则给表现人性提供了极好的政治背景。前苏联是西方电影工作者的人性实验地,《日瓦格医生》、《白夜》都讨过这个巧,而且屡试不爽。

再大的场面最后总要着眼于小人物。《兵临城下》的小人物是狙击手瓦西里·泽索夫。他确实存在过,也确实是个战斗英雄。入伍前瓦西里本是乌拉尔山区的农民,一个偶然的机会他显露了神射手的风采。目击人党的宣传员达尼洛夫看出了瓦西里的价值,他要把瓦西里塑造成民族英雄,鼓舞战斗士气。英雄的称号让瓦西里陶醉,但他很快觉得真正的自己不见了。为了摆脱,他制造了死亡的假象。最后,他射杀了害死朋友的德国神枪手。

让·雅克·阿诺是拍高成本(相对预算普遍不高的欧洲片)电影的熟手,战争场面处理得游刃有余,虽然跟《拯救大兵瑞恩》还有距离。影片最成功的部分是紧张的气氛。作为狙击手,瓦西里不知道敌人到底在哪里,长得什么样子,然而就是这个人随时能要了他的命。

《兵临城下》的可看性是欧洲电影里少见的,有评论声称《拯救大兵瑞恩》没有完全说透战争的残酷性,而《兵临城把这事说清了。从该片放映以来,好评潮,一致的看法是应该给4颗星。

遗憾

柏林电影节组委会主席德·哈登表示,选择《兵临城下》作开幕片,不仅警醒大家战争的可怕以及反省德国在二战时的不光彩历史,而且该片还证明了欧洲的电影工作者也有能力拍摄出真正的大制作。他的话很值得怀疑,如果没有美国力量的渗透,单靠欧洲人自己很有可能拍不出这样的电影。制片人约翰·D·施诺菲尔德(作品包括《猫屎先生》、《我爱麻烦》等)的身份表明,《兵临城下》的拍摄是按照好莱坞模式运行的,而且影片的全球发行也依靠了派拉蒙公司。

片子的其他缺点显而易见。在深究人性的同时,让·雅克·阿诺犯了浅薄的毛病:平民以外的前苏联官员一律被塑造成冷血无情、打着“为了祖国”的名义毫不关心人民死活的德行。他在影片里安排了这么一个情节,为了让斯大林的特使出行方便,逃难的百姓一律不准上船。

语言是《兵临城下》的另一处硬伤。苏联人看俄文,德国人看德文,但是为了国际发行的需要,他们都必须说英语,但由于演员来自各个国家,口音不统一,扮演瓦西里的朱迪·劳英国口音极重,直让人怀疑他去牛津进修过。欧洲人联合起来拍电影,语言上只能委屈点了。(图片均为本刊资料) 兵临城下