环保产业的利润隧道

作者:三联生活周刊(文 / 黄河 鲍景桃)

大气污染治理将是污水处理后的新热点(黄蓝 摄)

清华同方开发的具有自主知识产权的烟气脱硫设施

9000多家企业与20%的市场

据国家环保总局科技司司长余德辉预测,今后5年内,中国环保产业产值将以年均15%以上的速度发展,从现在的近700亿元增加到2005年的1400亿元,2010年将猛增到2500亿元。

据介绍,目前全球环保产业已经在技术开发、产品生产和流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然生态保护和开发等领域形成了一个巨大市场。有关资料显示,90年代以来全球环境建设总投资增长了近3倍,1996年全球环保产业的市场规模已经达到5400亿美元,到2000年超过6500亿美元。

与此相比,我国的环保产业虽然开创得很早,发展却不尽如人意。据业内人士介绍,我国的环保产业虽然开创于70年代,但直到1979年环保法诞生后才真正开始起步,从1988年到1997年的10年间,中国环保投资累计只有1619亿元,统计资料显示,到1997年为止全国各类环保企事业单位已有9000多家。

桑德环保产业集团是一家国内知名的大型环保企业,集团副总裁朱向宏多年来一直负责公司的营销管理,对国内市场情况称得上了如指掌。据朱向宏向记者介绍,目前国内近千亿产值的环保市场里,“80%~90%的市场份额在老外手中,而我们的9000多家企业实际上只能瓜分下面20%的市场。”

基本上所有有跨国竞争力的国外环保企业都已进入中国,大约有五六千家。其中最好的企业像威望迪(原法国水务总公司)、苏伊士—里昂水务公司和索尔公司等,一家企业就能占据市场份额的5%到10%。

跨国环保企业的特点一是综合性非常强,它们所提供的综合服务从前期融资一直到售后服务,涵盖了环保产业的方方面面。由于这些跨国公司在大型项目上有着长期实践的基础,在这方面经验普遍比国内丰富;还有一些公司虽然规模不算太大,但在某项技术或某个领域内做得特别深,在技术上处于全球领先的垄断地位。

跨国公司的另一大优势就是它们的资本背景,这一背景包括国外融资渠道和自有资金的规模。因为环保项目投资大,周期长,因此国外项目和设备在进入国内市场时常常跟随世界银行或其他国际基金贷款,对业主有极大的吸引力。而自有资金的优势则体现在两点一是它们的市场开拓工作力度很大,其投入往往是国内企业无法比拟的;二是体现在对人才的吸引力上,国内企业高级人才的工资也就在三四千元左右,而跨国企业的工程师可达到10000元以上,在环保产业这一对综合素质要求极高的领域内,人才的规模往往决定着一个企业的命运。

朱向宏说,国内的9000多家环保企业从公司规模上可以分为三类:一类是没什么特点的小公司,这类公司大多以制造业为主,有项目就做,没有项目就不运转,企业的淘汰率非常高。目前70%以上的国内环保企业属于这一类。另一类是综合性企业,企业资产规模在1000万元左右,拥有一两项核心技术或产品,有一支较强的管理团队,已经形成比较稳定的市场空间,这类企业大约占20%~30%。最后是由国内研究机构发展出来的一些技术单位和独立的工程承包单位,比如一些大型设计院以及桑德环保集团等,它们已经跨过了产品经营的阶段,开始考虑资本运作,固定资产在一两个亿左右,产值上亿。但就在这些企业中,也没有一个规模超过十亿的环保企业。与此相比,国外的一些环保公司,如威望迪,已经跨入了世界500强之列。

谈到国内环保企业的发展时,朱向宏直言不讳地说:“未来的这一两年将会是环保产业的高淘汰期,大量没有核心技术、没有发展思路和没有运作资金的‘三无’企业将不复存在。”

而对于已经具备一定基础,正在向更高层次迈进的大高型环保企业来说,明天的发展首先意味着服务形态的转变。

市政污水处理厂(桑德环保集团 供图)

新型垃圾处理厂

污水处理是今天环保产业的“金矿”

环保企业:从“设备制造商”到“综合服务提供商”

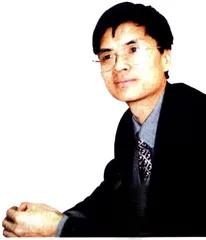

清华同方能源环境公司是在煤烟型大气污染治理方面惟一拥有全部自主知识产权的国内环保企业。据公司的总工程师姚强教授向记者介绍,目前中国大气污染最严重的污染源来自烧煤,国内城市70%~80%的大气污染都是煤烟型,而清华同方能源环境公司的烟气脱硫技术专门处理这一问题。

然而在说到这项技术的市场前景时,姚教授却显得满脸无奈:“目前在这方面的产品可以说百分之百都是国外的。目前国家每年投入几十个亿用于治理大气污染,估计五年之内国内投资将达到5000个亿。这么大的市场,眼下却没有国内技术的一席之地。尽管很多公司也在致力于设备国产化,但采用的技术还都是国外的。我们是惟一一家拥有全部自主知识产权的国内产业化公司,希望通过四五年努力能打破目前这种国外彻底垄断状态。”

尽管对自己的技术和产品有充分的信心,但在谈到清华同方能源环境公司的发展战略时,姚教授却一再强调:“我们不是制造商,也不是单纯的设备提供商。同方长期的发展战略是作为一个整体服务的提供商,为特定客户提供从能源高效利用、大气污染控制到整体环境保护与新能源开发等一揽子整体解决方案。”

姚强教授是国内大气污染治理的学术领头人(黄河 摄)

“最早的环保产业只是产品的生产者,而不负责提供服务,而环境治理是一项涉及很多方面的综合系统工程,仅仅靠引进设备是难以达到效果的。随着国家在治理环境方面的政策改变,环保产业必然要以服务为主,通过整体解决方案的提出,由专业公司全面包装运作,从而有效地降低成本,提高效益。”

姚教授所说的“政策改变”,是指国家在治理污染时,从过去“谁污染、谁治理”向现在“谁污染、谁付费”方式的转变。对此,桑德集团的朱向宏有切身的体会。“过去‘谁污染、谁治理’实际上是一个谁也不负责任的体系,企业造成的污染,要它投资改造,它觉得这是纯粹的成本,压得越低越好,只要能对付检查就可以了。而现在由企业付费,让专业公司来运作,一方面由于专业公司的经验可以降低成本,另一方面企业自己觉得已经付出了这么多钱,也要获得相应的环境回报,因此在责任心和态度上都大为不同。”

姚教授认为,从产业发展角度说,这一政策的落实对专业公司的发展非常有利,同时也促使环保企业加快从制造业向综合服务业转型的脚步。“环保产业化的标志绝对不是制造业,而是以资金、技术和服务为核心的一个服务体系。我们早就已经开始向这方面转型。”

据姚教授介绍,清华企业过去的特点一直是以技术为核心,提供相关服务与产品,“现在我们正在形成一种整体服务的观念。在公司的另一个主营项目:城市垃圾的处理上可能就会走完全不同的路。”

研究表明,每吨垃圾燃烧后能发出1000多大卡的热量,三四吨垃圾就能顶一吨煤,全国1.4亿吨垃圾,燃烧后的能量相当于三四千万吨煤,也就是河南省煤产量的1/3。姚教授说:“我们每到一个地方就推广这种烧垃圾的观念。但到了实际中还有很多问题,比如每个城市的垃圾成分不一样,运输条件不一样,当地的地理情况不一样。有的地方不一定非要烧垃圾,因此政府实际上面临着一个非常专业化的问题。另一个重要原因是资金来源不足,因为单靠垃圾发电不足以维持成本,建这样的发电厂成本投入非常大,企业自身也难以投入。只能通过政府补贴,这就要跟政府打交道。惟一的办法就是靠专业公司。”

清华同方的思路是政府只要提出一个问题,就是垃圾处理。至于怎么处理、怎么融资、怎么运作,政府可以通过整体招标方式向社会推出项目,由专业公司提出整体解决方案进行投标,政府再从中进行挑选。“过去政府在环境治理上花的精力不少,把自己也弄得很累。必须考虑融资、建设、设备引进、人员就业等一系列问题,采取种这新的服务模式后,政府自己也卸下了一个包袱。”清华同方在这方面的尝试正在进行之中,据姚教授表示,一两年内将会有具体的成果出现。

参观者饶有兴致地“品尝”利用植物油制成的环保型燃油(王岩 摄)

市场之战:本土化VS集约化

经过几年的发展,国内一批最优秀的环保企业现在已经开始了与跨国环保集团在市场上的正面交锋。桑德环保集团就曾经多次在国内外公开召标的大型环保项目中击败国外对手,但在谈到这一点时,朱向宏的态度仍然非常客观。

“国外资金实力与综合优势在短期内仍然是国内难以赶上的。假如要说劣势的话,那么它们面临的最大问题就是本土化,无论是市场开拓还是工程设计上,国外公司的触角和深度都不如国内企业。”

作为大气污染治理的专家,姚强从另外一个角度提出了同样的问题,“目前国外公司在国内市场压力很大,最重要的原因就是他们的成本太高。据测算,同样的设备,他们的成本大概要比国内高一倍以上。到现在为止,几家最大的国外企业在中国卖出的设备大概只有十台左右,虽然已经赚了不少钱,但已经出现难以为继的状态。因此他们现在开始在国内寻找合作伙伴,重要的考虑之一就是要降低成本。”在说到这一点时,姚教授提起了中国环保产业的一个悲哀,“往往是技术开发出来后,中国自己的产业没有发展起来,倒是在对国外产品的压价上起到了很大的作用。”

与此同时,姚教授特别提醒国内的环保企业,在与国外厂商合作时一定要注重自身的技术改进,“许多国外厂商在签约时也同意技术本土化,但在实际运作时他们的一个‘杀手锏’就是提高技术门槛,把产品标准订得非常严格,让国产化设备无法达标。”针对这一点,姚教授说,在与国外企业签合同时,国内环保企业一定要争取自己技术改进的权利,因为改进后的技术就拥有了独立的自主知识产权。

面对国外企业的本土化策略,国内优秀的环保企业在做的则是另一件工作,那就是提高内部管理素质,加强企业的集约化管理。朱向宏说,“在设备成本上,看起来国内产品的成本较低,如原材料、人工、流通费用等,但这是显性成本,还有一块很大的隐性成本,一是国内管理成本过高,效益不理想;二是由于国内社会化分工不够,造成一些产品不能达到标准,而这就直接影响到整个项目的档次和价格。从这个意义而言,国内产品的成本并不比国外低。”桑德未来几年的目标就是通过集约化管理把自己的隐性成本降下来,同时在一些领域,如造纸和制药行业里形成自己的行业技术垄断,“让国内外的企业都无法插足”。

为了做到这一点,桑德环保集团正在内部进行大规模的整合建设工作,“预计投资10亿的海斯通制造基地正在建设之中,目前已经投入1.9亿”。未来的桑德集团将形成以研究开发为核心的制造、工程和研究三大基地,同时集纳一批外围企业,形成完整的产业链。

清华同方走的则是另一条“战略联盟”之路,据姚强教授表示,同方自己并不想完全“吃掉”所有的技术,“我们真正的特长是基础研究和技术开发,而在产业化的过程中更加希望与有实力的社会企业合作,一起把产业‘蛋糕’做大。”新近分拆上市的诚志股份有限公司就是通过技术与管理与社会企业合作的一个成功案例。

(图片除署名外均为本刊资料) 桑德环保集团环保产业环境污染环境保护环保公司