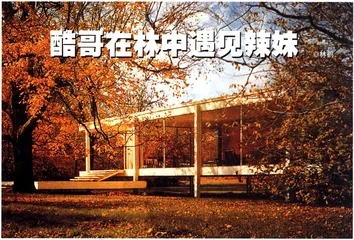

酷哥在林中遇见辣妹

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

秋色中的女医生住宅

有一个酷哥叫密斯

以前提到过“现代主义的四位大师”。这四大师有点像东邪西毒南帝北丐什么的,各有独擅专场的功夫,无一浪得虚名。天下英雄依了自家性情,各选各的偶像,却终归得承认,他们的功力难分轩轾。在下自己心性流转,私心偏爱的便是百变不居的柯布西埃。然而,密斯一辈子板着一张“钢与玻璃”的冷脸,其酷入骨,可也真是酷得动人。

现代主义时期,一个大词就是“空间”。而密斯则更加绝对,他设计的,是“空气”。钢框架的出现造成了新的结构模式,不必有承重的墙、柱进来横插一刀,就兴了“自由平面”。密斯当年(1929年)在巴塞罗那博览会上设计了德国展馆,就是以“自由空间”的“流动”为杀手锏,从此扬名立万。

20世纪的建筑业,比起皇权时代来,真是小家子气得很。固然有帝国大厦欲与天公试比高的傻事,但更多的建筑师们日常遇到的机会,却多半是些小Case,哪里会有什么圣彼得大教堂或者泰姬·马哈尔的可能。大师者如密斯,1946年得到委托,为人设计一座别墅,也便兢兢业业,视此为进一步阐发自己建筑思想的绝妙场所。

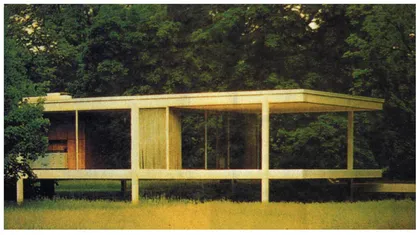

八根工字形截面的白色钢柱,分成南北两列,沿着8.6×23.7米的外墙轮廓,完成了整座别墅的支撑。为了强调建筑的“浮动”,密斯特地把别墅地板也从地平面举高了1.5米——非但如此,连门前的平台也是脱离地面的。这么一来,除了必需的九片长约4米的踏步板以外,在整个立面上,只有三叶白色的横片在不同高度上漂浮着——平台、地板、天花板。这干净利落的三道粗白线,加上纤弱的九道踏步细白线,是构图中全部的“横”的因素,连带着,整个建筑的总体态势也是横的。可是,这“横”,不是蛮横的“横”,而是“水是眼波横”的“横”。

有了这横片上下拢着,屋子里的空气自然就有了主心骨,不再是乱飘的孤魂。可它遭到的管制也就到此为止了。在200平方米的别墅里,没有一道真正的墙,空气在屋子里,可以无拘无束地流来流去。屋子中线上北侧靠后的地方,有一个“功能核”,几片隔墙揽着卫生间、厨房这样必不可少的功能区域。那么,卧室呢?有两张床,一东一西,一横一竖,看比例,都是单人床(卫生间却也是有两个)。两张床的摆放位置都比较靠北,借了“功能核”的南北向短隔墙稍作遮掩,彼此都各自躺在床上的时候,互相之间倒是看不见的。其中,东边的一张床大概是主人的,因为它所在的角落离别墅的入口处最远,床头正顶着隔墙,靠南的一侧还松松地立着一个高衣柜,权充屏风。这总算得上是有一些保护隐私了吧?只要你定定心心地躺着,不去臆想屋外,有树上的鸟,树下的兔。

嘿,说什么屋外,这里压根就没有什么屋里屋外之分别。沿着“外墙”的位置,除了那八根钢柱而外,全是整片整片的玻璃。也就是说,由于包围室内空间的那一层“膜”全部透明,内、外之间,确实只有空气是隔绝的,坐在屋里,也一样可以被四外的景致化掉。反过来,若你是林中一个不速之客,远远地,别墅里的一举一动都不避讳你的视线,更不用说避讳四外的花鸟们了。

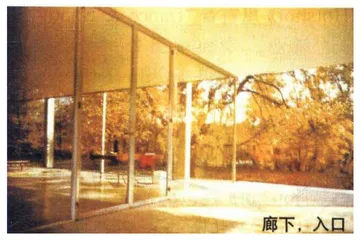

廊下,入口

谁是辣妹

这样的房子,一个人,你敢去住吗?面对林中美景,它就像一艘偶尔飘来的小船,被迷住了,就此泊下,尽情品味着四时在树梢的杰作。八根细巧的钢柱落地,与地面的连接是如此点到即止,仿佛并没有打定主意就此安定下来,随时还会启锚而去。一眼就可以认出,雪白的它,是这林中的异类,绝对没有一丝假借材质之便而隐迹的意思。由于它的轻盈和剔透,泊在这里也一点不碍眼,很知趣地和密林一样地静默着,密林又有何不能容它之处?不能容它的,却是它的主人。

临水一侧

别墅的主人,是一位单身的女医生。她大概是古往今来的建筑史上最出名的一位女医生了吧——由于这座别墅,她的姓氏范斯沃斯怕是要永远被人传说下去了。首先,早在1946年的时候,竟会有这么一位单身女性,有魄力、有财力独自住进这么一片林子里,还时髦到会请密斯来设计,她就非等闲之辈。

剔透的房子,挂上窗帘当然就没法再剔透。可能是为了防止范斯沃斯自做主张,坏了它的样貌,密斯设计的时候下了毒手,根本不给挂窗帘。呜呼,每天清晨,灿烂的晨曦直射眼帘,一定不肯容忍你赖床;每个夏日,毒辣辣的阳光肆无忌惮地探进每一个角落(这座房子也没有什么角落),让你无处藏身。这个细节似乎就是他们两个开始吵架的诱因,尽管这只童话小船的实用缺陷绝对不止一端。它似乎没有能够自由开启的小窗,所以,除了朝西的落地门以外,这个玻璃盒子完全地密闭,具体到主人的感受,就是夏天热死,冬天冷死——它可不是在西海岸四季如春的地方,而是在伊利诺州啊。为了在这房子里熬过夏天,主人得风扇不停,门户大开,捎带着,折磨人的还有林中轰然而至、大快朵颐的蚊子们。

密斯笃信的理念,在后现代时期已经被人糟改了无数遍,因而也让普通人熟悉了,这就是“少就是多”。在他的设计里,唱主角的是“空”,所以,不仅建筑元素本身的种类与数量都少到极致,连室内的家具也是能省则省。从密斯画的平面图上,可以清楚地数出他为人家布置的家具,计有:两张床,两个茶几,三只单人皮椅,一只躺椅,一排柜子。完了。想多收拾起一些毛巾被褥洗头水,都得仔细算算有没有位置。我想,后来范斯沃斯和他吵翻了以后,应该不会老老实实地忍受这么少的家具带来的不便,会多塞进屋里几件玩意儿吧。

大结局

虽然范斯沃斯和密斯吵了架,这玻璃别墅毕竟还是她的房子。到了1962年,一位英国开发商Peter Palumbo来收拾局面,从范斯沃斯手里买下了这个玻璃别墅。毕竟是房地产的业内人士,他比范斯沃斯更能知道密斯的好。为了保持大师的原始构思,他移走屋里“非密斯”的东西,耐心耐气地忍受着功能上的缺陷—为艺术而献身。

建筑是实用的东西,顶了天,也只沾得上实用美术的边儿。尤其是居住建筑,对实用功能的要求更是琐碎具体,大大限制了纯粹的艺术追求。而大师们,自诩为艺术的化身,又如何能够屈就?只好不那么讲究使用性了。如果你下定了决心要“收藏建筑艺术”,如密斯的玻璃盒子这样的,才称得起有艺术可言。它对自然气候、对经济因素的绝不妥协,恰恰是它能把艺术做到顶尖的必需要义。这样的设计,对艺术品位上的普罗大众也是一脸爱搭不理的精英姿态,买不买它的账,全看各人,反正它不买别人的账。它强烈地表现出了现代主义建筑的审美力量,是一个绝品。从艺术的水准上来说,我以为,它比流水别墅要高超得多,“牛仔别墅”则更是小小不言不足挂齿了。

(图片由吴焕加先生 供图) 别墅建筑