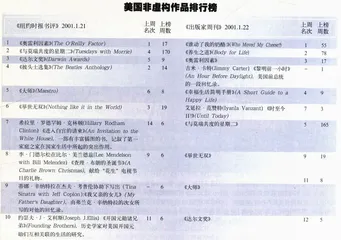

从《开国元勋诸兄弟》到《大师》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

本期上榜新书中,首先应介绍美国历史学家约瑟夫·J·艾利斯的《开国元勋诸兄弟》。他是该历史时期研究的学科带头人。在这部权威著作中,通过密切观察六个关键时刻美国开国无勋们生活中彼此相关的故事,用简明的笔法勾勒出每个人的生动肖像。他追随李顿·斯特拉齐(Lytton Strachey)的《维多利亚名人谱》(Eminent Victorians)的写法,只写意义重大之事,并解开有关他们生活的纠结不清的传闻之网。但在对他们作出评价时,他宁肯称这些元勋为“兄弟”而不用“前辈”,作为一个真正的英雄崇拜者,从来不像斯特拉齐那样将传主漫画化。

在艾利斯看来,这些开国元勋们不仅“创建了美利坚共和国”,而且还“通过他们坚持不懈的努力,维系着共和国度过了风雨飘摇和脆弱不堪的早年,直到国家的风气及习俗牢牢扎根”。确实,他们的气概受到了严重的考验。在华盛顿对部队下达的最后一道“总司令命令”中,他承认美国人面临着未卜的前途。一方面,他们赢得了独立,为他们“把幸福的前景扩大到几乎难以描述的程度”,并且还为他们创造了建立有利于人们新的社会及政治秩序的机遇。但他并无把握人民能否胜任这一任务。他告诫大家:“除非联邦政府的原则得到恰当的支持,并且联邦的实力得到增强,否则,国家的荣誉、尊严及正义将永远付诸东流。”一切都取决于联邦新采取的形式。

独立战争结束时,如果称不上不屈不挠,也有巨大冲突,倾向于组成一个团结十三州的强有力的中央政府。1781年所采用的邦联的条款,尚未充分得足以应付这一挑战,于是,最终在1787年5月于费城召开了全国立宪会议商讨这一危机,经过秘密的、有时是不适宜的审慎考虑之后,美国宪法终于浮出水面。

事实上,那个文件创造了什么呢?那是一个集中的权威呢,抑或只是一个有主权的各州的联邦?开国元勋兄弟各执一词。汉密尔顿坚决主张要有一个强有力的中央政府;杰弗逊力主共和原则和各州的权利;亚当斯则首鼠两端,比任何一方都更圆滑;只有华盛顿显示出超脱于争端的能力;伯尔作出不偏不倚的姿态,其实心怀叵测,见风使舵;德高望众的富兰克林有着深刻的激进倾向,但他尊长的风范使他深藏不露;麦迪逊不易受约束,在某些方面却显得缺乏个性。当年的政界,人们更多地考虑个人荣誉、牵制及平衡这类政治权术尚未形成。因此,国家的兴亡主要取决于这些要人解决争端的意志和能力。他们在分歧中头脑发热,甚至互相攻讦,但毕竟由国家独立释放出来的能量压倒了一切,他们仍能友好相处,共谋大事。

评者认为,正是华盛顿不倨傲于他公认的领袖地位,才率先建立起那种引人瞩目的兄弟情谊,得以群策群力地确定国家早期的航向。这一原则不仅奠定了美国民主的政治原则,也确立了普通人民之间的兄弟关系。

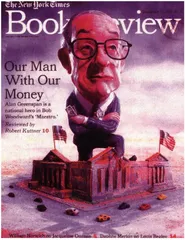

另一部作品是我们上期未及介绍的鲍勃·伍德沃德所写的《大师》。

鲍勃·伍德沃德是一位专门撰写美国最隐蔽的权力中心的作家。在已发表的五部著作中,就各以中央情报局、白宫、最高法院为主题,如今这部则写的是联邦储备委员会。

美国宪法注重牵制与平衡,并对各州权利加以保护。这反映了20世纪以前美国政治中对中央集权感到恐惧这一主要特征。加之美国人对金融利益传统上的不信任,因此,直到1913年之前,作为这种利益的最突出象征的中央银行,始终无法建立起来或充分行使其职权。后来,随着一次次经济危机造成的广泛的银行倒闭和个人存款的大量损失,美国公众才终于相信需要一个央行来防止再度发生银行恐慌。当然,起央行作用的储备委员会仍采用牵制与平衡的原则,兼顾联邦与各州乃至个人的经济利益。

阿兰·格林斯潘是在1987年8月上任的。两个月之后,股票市场竟然在一天之内损失了22个百分点的价值。全国的各大金融机构资金短缺,互相欠债,一旦货币市场因缺乏买主或卖主而失灵,这些机构就会立即崩溃。此时,格林斯潘与纽约的联邦储备主席杰拉尔德·柯立根密切配合,采取了他一度的良师益友、自由市场改革家艾因·兰德绝不会赞赏的干预手段:谨慎又周密地指示各银行的总裁要坚持向一时无力偿还的贷款者借贷;而联邦储备委员会会做他们的后盾。其实这种措施并不合法,万一失败,就会违反无数的信托职责和谨慎规范。何况在经济大危机的1929年,同样的措施曾以失败告终。然而此次却获得了成功。

从此,格林斯潘便逐渐游刃有余地创造出他的杰作——美国有史以来空前的最长时间的繁荣。他认识到,一些根本性的东西已经改变,允许更高速的无通货膨胀的增长和更低的失业率,而这在以前是被视为不可能的。他依据的不是理论而是数据。在此进程中,联邦储备委员会也做了改革;从一个宁可让百万人失业也不担一点通货膨胀风险的顽固的财政堡垒,变成了一座保证繁荣的殿堂。

作者以善于采访著称,被采访者都乐于对他发表谈话。而他对格林斯潘功绩的崇敬也由这部作品的书名《大师》中得以充分体现。如果对这位大师感兴趣,另有贾斯汀·马丁(Justin Martin)著的《格林斯潘》(Greenspan)一书可以参照。