克隆人2002年诞生?

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

安蒂诺里的婴儿——上帝保佑

最新克隆人计划

今年元月31日,意大利著名的人工生育专家韦里诺·安蒂诺里在其罗马的私人诊所里向记者表示:他计划克隆出世界上第一个克隆人。

当然,安蒂诺里透露给记者的不仅仅只是一句话的计划。他说已有一个国家决定向他的克隆计划提供研究地点——究竟是哪个国家,暂时还是保密的;而钱却不是问题,想给他投资的人太多。随后,包括在欧洲最著名的德国《明镜》周刊都对他的计划进行了充分报道。

值得注意的是,安氏的诊所离梵蒂冈仅几步之遥。而教皇保罗很早就表示:鼓励人们捐赠器官,但坚决反对克隆人。

这是目前关于克隆人的最新一则报道。

在安氏透露给媒体的工作计划里,他的第一步是寻找愿意被克隆的对象。目前他宣称已经找到愿意被克隆的10对夫妇,不过,考虑到手术的成功率方面的因素,安与他的合作者还计划继续寻找,直到找到50对这样的夫妇。安对他寻找的对象也不完全是没有标准,相反,他的标准倒极严苛。首先,必须有相当的知识和社会层次,能够保证克隆孩子出世后有相对稳定的环境。同时,他们还必须有勇气面对克隆人可能给他们带来的种种压力,甚至还能够帮助被克隆出来的孩子面对世俗不解的目光;其次,愿意克隆的夫妇中妻子一方年龄不超过35岁;最后,要求被克隆的夫妇必须是丈夫完全丧失了生育能力的,并且是连精子都产生不了的。

在已经找着的10对夫妇中,安蒂诺里说有6对来自英国,其他的分别来自美国、奥地利、希腊和日本。

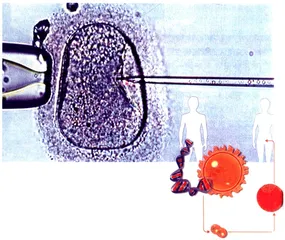

安氏同时也披露了他的具体技术操作程序:他们将从被克隆的丈夫背上或者手上皮肤内取出一个细胞,取出其细胞核,同时从他的妻子的卵巢里取出一个成熟的卵子,去掉其细胞核,接着将丈夫的细胞核注入卵细胞内,同时通过电流来激活这个新的细胞结合体,使这一卵细胞像自然发育起来一样,然后将其移回到妻子的卵巢内。

安称他已在老鼠、兔子与牛身上实验过这种技术,成功率为5%。安说这一成功率对克隆技术来说已经非常不容易了。

安蒂诺里在过去的经历里,最令人注目的一件事情就是1994年他运用人工授精技术让一位62岁的老太太怀孕生子。这一事件当时让罗马天主教极其愤怒,抨击说:“(他的行为)是令人恐怖且丑恶的做法。”由此来看,此次安氏宣布克隆人,不像是说说而已。

克隆人有多难

记者通过E-mail找到柏林维尔薛医院外科实验室分子生物学的博士后刘烈刚,想从他那里了解安蒂诺里克隆人对德国人的影响。结果,刘烈刚跟他的德国同行们进行了沟通后,竟发现没有人知道这件事情。他在给记者回复的E-mail里问道:他的胆量从何而来呢?

另一位在德国汉堡大学Heinrich-Pette研究所的博士后李志雄也给记者发来E-mail,说他们对这一事件并不特别知情。

他们推测,也许新闻界对此事更敏感也更有兴趣吧。

新闻界对此事的兴趣,比较而言的确异乎寻常。就记者所阅读的近30万字的资料看,这些兴趣的来源与范围,就中国媒体而言,也仅仅就是:伦理。有两个更现实的问题在充满情绪的讨论里被遗忘了。这两个问题分别为:克隆人有多难?克隆人的科学价值何在?

裴雪涛在接受记者采访时,对这一问题有一个反问:“克隆人有多难,看要与谁比。”在裴看来,目前全球范围内兴起的热潮是干细胞研究,干细胞研究的方向就是最终克隆出人的器官来。裴说,“如果克隆人与克隆人的器官相比,克隆人就相对简单得多。”这倒完全不是整体与局部的关系,人的局部克隆更困难。

裴解释说,人的发育过程就现在的科学水平讨论,仍然就像黑匣子一样。我们知道受精卵,也知道已经发育成型的人的胚胎,但这一过程如何完成?人的器官如何发育而来?我们并不知道。利用干细胞克隆出人的器官,就是对这一过程进行研究。而克隆人,则自然省略了这一过程。在目前已经完成了羊、猪与猴的克隆后,克隆人技术上很难说有什么特别困难之处。

清华大学生物化学与分子生物学专家昌增利说:“比之器官克隆,人的克隆已经非常简单了。”他解释说,人的器官通过细胞发育而成,我们要控制什么发育什么不发育才能决定最终会“生长”出什么样的器官,而目前,我们甚至还不知道如何做。

瞿礼嘉在回给记者的邮件里这样写道:“目前我尚不知道克隆人的技术困难在哪里,但老鼠的胚胎发育与人接近,很难克隆,而克隆鼠已获得成功,我想没有理由怀疑克隆人成功的可能性。”

裴雪涛说,对像他这样的科学家们而言,克隆人并不是一个经常讨论的话题。他说:“也许从伦理、法律的角度来讨论,更有价值。”

实验室中的人体单细胞受精卵

克隆人的科学价值何在?

北京大学生命科学院生物伦理学教授高崇明为这个问题给出的答案是:“人有好奇心,当人完成了动物克隆后,一定会有冲动去完成人的克隆。”

瞿礼嘉在回给记者的邮件里就列举了更多的价值“1.为不育夫妇提供后代2.控制后代的性别;3.为自己的后代选择某一特定的基因型;4.克隆健康人,避免遗传疾病;5.克隆伟大天才或绝代佳人;6.作为培养教育之研究用;7.生产一样的人从事某一特殊职业,如士兵;8.为每个人克隆胚胎,作为备用器官来源。等等。”

瞿博士的论述,的确容易让人想起赫胥黎在《美丽新世界》里描述的未来,只不过不同的是,赫氏的情绪更悲观,而瞿为我们展示的倒是真正的“美丽新世界”。

李志雄对这一问题的判断十分直接“是否有科学价值,很难说。”他解释说,目前在欧洲,大众以及科学研究人员最关心的话题不是克隆人,而是干细胞,特别是在这两年有关干细胞取得了长足的进展后。

裴雪涛承认,好奇心确实是科学家的重要素质,但人要有良心要讲责任,这可能比好奇心更重要。

李志雄为了回答记者的这个问题,特意与他在德国的导师与同事进行了比较广泛的讨论,最后将他们形成的判断通过邮件传给记者。他的邮件这样写道:“一项新技术是否值得完善、应用,应当要看其科学价值,是否真正对人类有利,能否为社会道德、宗教信仰、伦理上的认识接受。有时还需要时间检验,有时在人类还不太清楚判断时,有必要设一个界限。比如当初火车开通时,科学家认为速度太快会伤害身体,因此要限速,所以最早火车时速20公里,而100年后火车时速可达500公里。尽管当初的科学家的观点是错的,但没有人指责他们。比如地球现有的核武器足以摧毁地球多次,因此很多人对核武器忧心忡忡,假如当初核技术问世时,大家规定仅限于民用,禁止用于武器开发,我们现在不是就不必忧心忡忡中了吗?”

比较而言,李相信大多数科学家都非常清楚克隆人的价值与意义,与科学家相比,李说:“媒体更乐意关注克隆人这样的话题,也许这仅是轰动世界的新闻而已。”

对于把自己当作主角来制造轰动世界的新闻的那些科学家,裴雪涛说,“把他们称为科学怪人,或者称为科学疯子更合适吧!”

(本文欧洲方面的资讯与采访,得到德国柏林洪堡大学夏里特医学系附属威尔薛医院客座医生张文先生的支持,特此致谢!)

(图片均为本刊资料)