《给你一点颜色》Q&A

作者:三联生活周刊(文 / 施武 李皖 卞智洪 斯宏亮)

永远强调力量的崔健(肃儿 摄)

专访崔健

问:这些颜色与音乐是什么关系?

答:三种颜色指三种音乐一一红色音乐是摇滚乐,黄色音乐是流行音乐,蓝色音乐是电子音乐。

红色有点冒险的意味。年轻人会觉得冒险特别有快感,要做的事情总是比自己能做的多一点。这部分里有一首叫《城市里的船夫》,有乡土色彩,有冒险性,到城市里来冒险。

黄色就比较温和,比较有包容性,一切都差不多就行,不把自己内心最深的东西流露出来,因为那样危险,还得罪人。红色就不在乎,说出来了,爱怎么着怎么着。蓝色冰凉,要求准确。它对什么都不坏。

用一种符号来表示的话,红色要求的东西是120%,黄色只要80%就行,蓝色要求100%。

红色和黑色有一种关系,黑色的东西给人的感觉是未知、恐怖,还有点幽默。红色里也有恐惧。黄色和粉色之间、蓝色和白色之间都有这么一种互代的关系。

问:在红色部分里的那首《农村包围城市》,为什么用唐山话?

答:在舞剧里,歌词是很小的部分,音乐是主要的。比如唐山口音,我虽然喜欢这种口音,但最终口音也只是一种工具。用这种口音唱这种节奏不生硬。其实当我们用普通话唱rap音乐时很多地方是生硬的,它融合节奏的功能不强,最快速度也就是数来宝、快板书。但像我们现在要用很高的速度来说话,一小节的语言密度要比快板书多一倍以上,这就得找最简单的方法让人一下能听明白,还要有音乐性。最后我发现用这种口音可以抻长短,可以用这种口音打鼓。我喜欢用嘴打鼓,光打鼓没内容不行。用歌词的时候就能融进新的内容。这种音乐其实太西方了,我本人喜欢它是因为它力量大,这是它的魅力。你怎么让它溶进自己创造的内容,其实这很难,写歌时候我们花了大量的时间对口型。

好的摇滚乐需要三个元素——力量、技术、内容。对听众而言,听不懂这个听那个。我的音乐,从演奏技术上达到了现代的要求标准,我们的乐手都是最好的。要有力量就要有速度,没技术达不到那种速度。技术是可以学的,也感谢父母给我们机会学音乐。力量是身体里的,但需要你把它开发出来。越是年轻越有力量,这是天生。内容不可能是天生的,也不可能是学来的,模仿的,它一定是创造的。

问:除了音乐的要求,说话的角度也与以前不同,是在替别人呐喊?

答:我觉得我一直在替自己呐喊,你自己麻雀虽小五脏俱全,大家都是,你内心有一部分是跟人家通着的。不管是城里人还是农村人,面对权势,就是没有地位。所以,我们要说的不是那种空谈的人权,而是一种自信的权力,真正对自身认定的权力每个人都需要。在某种程度上,城里人还不如农村人明白。

实际上城里人有很多毛病,歌词里说“见到领导就跟个孙儿似的”,见到农村人“就像个大干部似的”,他们忘了他们的父母就是一代农民。反正我是,小时候比出身,我爸爸是中农我不好意思说,就跟我妈妈说,我妈妈是贫农。

在这里要表达的一层意思是,城里人是个简单的概念,这种人是观念上的人,他们也远离农村不久,实际没什么根深蒂固变化。在意识形态上好象划分得很清楚,在政治权利上,城里人也有优越感,但他觉得城里人和农村人一样。城里人对农村人的歧视搀杂了我们自身的被压抑被制约感,是一种大鱼吃小鱼的排泄方式。“城里人”是一种意识形态,你要让农村人看透他们也看不透,但他们内心有直感。我想以这种角度表现一种黑色的东西。

摇滚乐永远应该站在社会最底层。但我知道当我找这点的时候就有点做作了,有点装孙子了,因为我们实际上是城里的文化人,偏要找出一种姿态代表人家。摇滚乐真正是扎根于街头,来自于阳光大地的状态,可我们的音乐来自于城市的、夜生活灯光中产生的感觉。但我觉得这种做作没关系,做音乐本身不是为了讨一个定位,最重要的是你把你心中确实感动的东西创造出来。

80年代的崔健(本刊资料)

问:做流行音乐是否说明你开始改变了?

答:黄色和蓝色音乐我早就想做,这次是个实验。这些年不重复自己,如果我开始重复了那才说明我变了。

流行音乐和摇滚乐都可以是自由创造的音乐。在这次合作中,我在黄色部分写的就是流行音乐。我用非常严肃的态度写,花了很大精力,因为这是我的弱项。我觉得真正的黄色音乐,就像谢津、均子,她们那种对音乐对自己的真诚,她们的伤感是真实的。而那种假模假式的失恋、哭啊,是伪情歌。

黄色的东西是最宽容的,差不多就行嘛,所以谁都可以利用它。我想做一种阳光灿烂的、很包容的、热爱生活的黄色。其实过去也做过,像《一无所有》,但是它带点红色,是橘黄色的吧。现在要做一种纯黄色。黄色有尖锐的一面,是针对自己的;它宽容别人,不宽容自己,不骗自己;一旦没有生活的勇气,就能去自杀。这是真正黄色的音乐。

在这部分里有一首歌叫《迷失的季节》。在情人面前是冬天里的花长在心里,只要我来温暖你。实际上我们都是春天里的花长在秋天里,很多假模假式的东西都是迷失的季节。年轻人也一样,看似年轻,内心很腐朽,过着非常凄惨的生活,虽然拿着很多钱。很多有文化的人,胡写文章,他们确实有文化,却拿他们的知识压抑别人。这就是我说的每个人都要自信的权力。人之所以这样,是因为他很虚,每个人都虚,都有恐惧。这种恐惧不是政治性的。我们都疯狂过,疯狂之后平静的那一刹那产生的是什么感觉,就是恐惧。它比疯狂强大。越有优越感的人越有恐惧。

但是恐惧给了我们很多东西,它让我们成长。年轻人和成年人最大的不同,就是年轻人没有恐惧,只有压抑和疯狂。战胜压抑的就是成年人产生恐惧后的思辨。

蓝色部分是电子音乐。我听音乐大部分时间是听电子音乐,那里面有生命里很脏的东西,听这种音乐就像上厕所一样,把脏的东西排泄掉。很多人认为它很机械,其实机械冰凉里也是生命里很强的东西,这里有一首歌叫《冰块里的虫子》,或者叫《冰虫》。人的生命里也有这部分,非常讲究准确,不那么情绪化,机械化之后人性在清理垃圾中的一种醒悟,建立一种信心。

蓝色的张元

专访张元

问:剧还没完成,你怎么就开始拍了?

答:这个合作很有意思,每个人的想法都不一样,角度也不一样。

以前拍《快让我在雪地上撒点野》的时候,是当电影拍的,到现在我已经拍了崔健的六七首歌了,一直到拍《飞了》的时候,就开始希望在拍摄过程中捕捉到有趣的东西,创意本身不要那么经意。这样拍的方法不是说不认真了,首先我对他们有一定的了解,我要在拍的过程中捕捉的东西不是能预先设计的。然后在后期制作可以做很多工作,通过改变画面速度、运动状态来控制整个节奏。我想的更多的是影像中的视觉力量,当然任何好的MTV,首先歌手是有力量的。这和拍电影不一样,在很大程度上要依附于歌手。

后来在香港拍舞蹈的时候,在香港大马路上一拍,我临时用了一个卖菜的车推向这群演员,这种临时感觉连我自己也觉得惊讶。看着舞蹈中那种神经质、那种抽搐,听着崔健的那种愤怒,在影像里合成在一起的时候,非常有趣。知识分子的角度非常淡了。

问:的确有什么意想不到的发现?

答:拍崔健在红色里的一首歌《农村包围城市》之前,我没听过,他给我讲述过我只是知道大概内容,后来直接就去拍,边拍边笑,想象不到他怎么会用这种语言来唱。我觉得他的歌这次出现了幽默色彩,这是让我当时最兴奋的一点。歌词里唱了三个证:身份证、暂住证、健康证。健康证实际上很少有地方要,但一出现健康证,立即喜剧化了。

其实崔健依然愤怒,但这次愤怒的角度不一样了,过去的愤怒是自己的愤怒,这次好像代表了一些声音。我并不把它看成是反抗性的,因为他的这些语言不是农民讲出来的,还是他自己的。崔健以前的歌有他的伤感、他的悲怆、他的愤怒,这次他又用了别的方式来表达内心的不平静。

而现代舞感动我的就是那里面的自由和宽容,这种精神和我的理想是一致的。

曹诚渊在《创世纪》演出后的座谈会上(于烈 摄)

专访曹诚渊

问:你们的合作最想做的是什么?

答:有趣的地方就是对对方没要求,只选择合作者。如果你跟人合作,还有很多要求,等于还是抱着自己的东西,说明这人是很不现代的。在张元的MTV里,我们的舞蹈被他处理成什么样我很感兴趣,因为影像和现场舞蹈不一样,它的呼吸节奏、感情流露、对观众的触动都有不同的方式。

香港一些媒体听说我们三人合作,就给我们各自定了调子,说崔健是红色的,说我是黄色的,因为我的作品一直是什么都兼顾,说张元是蓝色的,他的影像世界都很冷静。

问:这个舞剧讲的是什么故事?

答:它不是习惯意义上的舞剧,没有情节。其实这个剧是由两大部分组成,两大部分就是音乐和舞蹈。下半场音乐上场的时候,我们将让舞者走下舞台,到观众席间,希望观众和舞蹈者一起跳起来。摇滚乐的观众是站着的,但演区和观众席之间其实有一道无形的区分,我们的舞者将会打破这个区分。

音乐是非常重要的一环。比如《农村包围城市》就有很深的意味,它是比较反知识分子的。面对这样的问题,如果你还从典型的抽象的所谓高雅的审美情趣去搞就不对了,说明你没进入这个情景。这首歌要拍成MTV,是音乐先行,那就要切入音乐的世界。但我们的合作有实验成分,我不能图解他的音乐,我们虽然有了一个观点,还是要用自己的媒介来创造。张元再把它放在影像里,会做他自己的处理。我们希望三者有不同的生命力,三者都把自己的东西扔出来,看看有什么新奇的东西出现。

舞蹈上也有舞蹈影像的品种,它和典型的舞蹈纪录片不一样,是镜头处理过的舞蹈。准确地说,拍摄对象是舞蹈,但出来的东西已经是影像,不是舞蹈。比如我们这次拍的舞蹈是香港、北京两地的演员在两地跳的,在一个舞台上不可能呈现,在影像里时空交错则让舞蹈有了不同的气质。

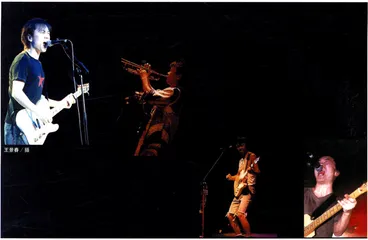

永远的崔健(王景春 摄)

崔健:离开对立面之后

李皖

崔健在他艺术生涯的早期,曾将反抗置于很高的地位,甚至,反抗是他的关键词,这一点正同早期的中国摇滚乐的情形类似。那时候中国到处是腐朽势力的压迫,所以出现这种情况毫不足怪。但崔健骨子里的东西还不是这个,否则崔健老早已经玩完。崔健这几年的艺术实践表明,离开了对立面的崔健照样能够生存,尽管作品中有失败的作品,但崔健自己,从来就没有失败的。

艺术家不一定是拳击手,摇滚艺术家也不一定是拳击手,拳击手式的艺术家,只是艺术家之一种。拳击手的伟大在于对手的强大,崔健曾经作为中国最孤独的拳击手,至少在人们的假想中。但一个高质量的人,并不需要一个强大的但是平庸的对立面,它的高质量,必是因为对问题的进入之深、思考之广,对世界、人生、真相、真理产生了无穷无尽因而既痛苦同时又愉悦的广泛体认。

崔健从来没有置身于那场假想的拳击赛,甚至在对抗的时代也没有。另一方面,崔健也不是那种天才式的艺术家,从自身中生出万物。崔健骨子里的东西既不是反抗,也不是奇想,而是一种格物式的智慧。

崔健始终关注时代,自从《新长征路上的摇滚》把他推上时代代言人的交椅,崔健几乎是被迫地又是命定地承担起为时代立言的角色。虽然,他的眼光始终盯着时代变化和社会现状,始终偏重于对时代发言,但他关注的方式很平民,从不缺乏自省,从不高高在上,从不自视甚高,也从不对自己要求太高,相反他获得的结果,却有一种随物赋形的奇妙。

从《新长征路上的摇滚》到《无能的力量》,崔健的话语越来越不个人,对时代说点什么,说点时代的什么,这个意识越来越明显越来越外露,但它并没有伤害什么,正是我们前文说到的那些个人品质,让崔健从来没有产生过任何表达上的障碍和困难。

崔健的东西,因为随物赋形,总是非常传神,总是时代标本。《新长征路上的摇滚》既充满困惑,又激情昂扬,显示了那个启蒙时代的精神。《解决》突出的印象是压制、抗争和冲冲打打,它们的创作先于一个历史事件的发生,又在这个历史事件后很好地代表了那其实是整个一段历史时期的情绪。《红旗下的蛋》红红火火纷杂热闹,热闹下又潜流着失落的寒意,又与那一段市场化、经济化的时代气质丝丝吻合。《无能的力量》从艺术成就上看来最失败,语言拉杂无力,音乐时尚时髦,但正是这种无力,这种时髦,正正好好又是这一个时期思想混乱无力、同时城市生活十分时尚化的写照。

听说最近崔健在创作《给你一点颜色看》,并用乡下进城民工的语言说话,也写流行音乐,对此我一点也不感到奇怪。依我看,这正是崔健的作风,他还在看着我们的时代、我们的城市,并从最大的现实场景中找到他的题材,说出这个城市中正在发生的事物。

《过年回家》剧照

张元:这个世界的一切都不是陌生的

卞智洪

从1990年的《妈妈》开始,《北京杂种》、《广场》(合导)、《儿子》、《东宫西宫》、《疯狂英语》到《回家过年》,张元已经导演了7部长片,此外还有《金星档案》、《钉子户》等短片,及十余部崔健的MTV。他是年轻一代电影导演中作品最多的一位。

如果你有机会看过他的全部影片,你会发现其主人公是患幽闭症的儿童、前卫艺术家、无业游民、精神分裂者、同性恋者、重刑犯人、变性人……其实张元影片所关心的问题往往也是当时社会的热点,像摇滚乐人(《北京杂种》),同性恋(《东宫西宫》),李阳与疯狂英语(《疯狂英语》),以及变性人(《金星档案》)。但张元尽力不在影片中表现他的态度,这一点越往后来越明显。这大概源于张元非常强调电影的纪录性质,他不想解释一个故事,不想有明确的目的性。他的《疯狂英语》,会使喜欢李阳的观众更喜欢李阳,不喜欢李阳的观众更不喜欢李阳。去年刚刚制作完成的《金星档案》也是如此。

《过年回家》是张元惟一在全国公映的故事片。张元说他到现在也没能提炼出《过年回家》要写什么。但他写了。他的关注即是他的态度,而不做评价使他的电影获得了更大的空间和更深的内涵。

1999年哈佛大学做了一个“哈佛向张元致敬”电影展映,其中《过年回家》的海报上醒目地写着“一个人误杀了另一个人,竟然被判了17年!”这个广告显得很可笑,无疑是美国人的误读和误导。但反过来想,中国观众和官方几乎很少意识到这个问题,不也正说明了我们根深蒂固的观念中的误区吗?《过年回家》的三位编剧余华、朱文和宁岱,与张元先后去了十几个监狱,从他们访谈的数十位重刑犯中,无一例外地对这样一个“5元钱家”的故事最感兴趣,显然正是因为它那说不清道不明的悲剧力量。这个悲剧是和我们整个国家、几个时代联结在一起的。

张元尝试用不同的艺术手段来表现他所关心的话题。他的《儿子》是将纪录片与故事片完美结合的一部影片,一对精神濒于崩溃的夫妻和他们的两个年轻另类的儿子——现实生活中的原型扮演了这四个角色。琐碎的生活细节、紧张的人物关系、神经质的性格和动作,使得这部没有完整情节的电影充满了生活质感和戏剧张力,极具震撼力。《东宫西宫》则是戏剧性、诗性、舞台感非常突出的一部电影。它的同名话剧在国外6个国家的戏剧艺术节上演过,至今已演出了上百场。

2000年10月,联合国教科文组织向张元颁发了“和平文化奖”。这是联合国第一次向一位电影导演颁发此奖,评委会为此做了一年的考察和选择。张元感到疑惑的是,他并没有拍过一部战争题材的电影,而关于反战、呼吁和平的电影又很多,为什么给他?联合国教科文组织总干事的答复是:我们认为,暴力最主要地不是存在于国与国之间,而是存在于人与人之间,消除人与人之间的隔阂即是对和平的最大贡献。张元的纪录性质的电影手法让所谓陌生的一切被正视。

(图片均为本刊资料)

《过年回家》剧照

于烈/摄

曹诚渊:“如果我可以跳舞,你就可以跳舞!”

斯宏亮

1979年,曹诚渊拿着母亲恩准的一笔巨款,伙同数名志同道合者在所谓“文化沙漠”的香港创办了第一家职业现代舞团——香港城市当代舞蹈团。从1980年7月3日公演的第一台名为“尺足”的现代舞节目以来,迄今为止城市当代舞团共创作和表演了两百多个舞蹈作品,海内外演出数量达到数千场次,创造了香港文化圈中的一个奇迹。后来台湾现代舞先驱之一林怀民给香港城市当代舞团编过一个作品,名字可谓取得非常贴切而意味深长,它就叫《街景——献给在水泥地上种树的朋友》。

与纯学院出身的(编)舞者不同,曹诚渊更像是舞蹈界里的“野生动物”。在美国读工商管理学士的时候,舞蹈学分居然修得跟专业学分一样多。随后他回到香港大学继续攻读,直至1979年拿下工商管理硕士。当时正值香港经济文化转型期间,曹诚渊决心遵循自己的兴趣在香港开辟一片现代舞的绿洲。因为只有在现代舞里,曹诚渊才寻觅到了他生命中最丰富的肢体经验、最高潮的创作快感和最真实的情感体悟。借助自由的肢体的镜像功能,他得以触摸到了各种美妙思想,以及或快乐或悲伤的灵魂。

他编过许多现代舞作品,深受好评的包括《安魂曲》、《神话中国》、《扑克游戏》、《地狱变》、《西游记》、《给昂山素姬的信》、《三千宠爱》、《年轻的天空》、《鸟之歌》等。

对曹诚渊来说,现代舞不仅是一种创作形式上的需要,更代表了一种表达自我内心世界的无界限的自由。他说过,现代舞根本不受任何既定形式的制约,它“拒绝被传统艺术的观点所束缚,更不愿意被人为的概念所规范”。

“让每个人都可以舞蹈”,一方面不妨可以看作是曹诚渊对现代舞未来发展冷静观察之后的一次预言,另一方面也是他长久以来矢志不渝的远大理想。他主张,拒绝现代舞成为某些人的手中玩物而应该把它的权力还给人民,在这个霸权与专制日益网络化隐形化的年代,这更彰显出了一种独特的意义。

翻开城市当代舞团的宣传画册时,在封面上写着:“我都可以跳舞吗”,答案就在封底——“如果我可以跳舞,你就可以跳舞!” 崔健音乐张元新长征路上的摇滚给你一点颜色农村包围城市现代舞