没有火车的站台

作者:钟和晏(文 / 钟和晏 崔峤)

南特电影节上的赵涛

小城故事

《站台》是一部关于期待和期待的落空的电影。崔明亮(还是“小武”王宏伟和他那副粗边黑框眼镜)、尹瑞娟、张军、钟萍都是县文工团的年轻人,日常生活无非是团里的开会演出,聊天打麻将,去小镇电影院看场印度电影,温州发廊里烫个头,家里父母的吵架,或者城墙上一次含混的约会……偏远封闭的内陆县城里昨天和今天没什么区别,一年前和一年后的日子也没什么区别,所以他们对外面的世界充满了幻想和期待,一次下乡演出途中,看到一列火车从眼前呼啸而过时,他们全都欢呼起来。这个情节其实是贾樟柯本人的,他说自己学会骑自行车以后做的第一件事情,就是骑车到30里地外一个有铁路的县城去看火车。

除了文工团两对恋人的故事,流行文化成了《站台》的另外一种主角。贾樟柯试图在影片中记录下从1979年到1990年整个流行文化的变迁,用一种编年史般的细致重温了从《美酒加咖啡》到张行的《秘密》,从《成吉思汗》到《是否》的各种流行歌曲,还有喇叭裤、砖头录音机和《加里森敢死队》。在贾樟柯这种大众文化纪实的抱负背后,几首流行歌曲、几部电视剧恐怕也已经是县城青年全部的文化生活和青春记忆了。

远远地观看

和《小武》一样,贾樟柯在《站台》中仍然保持了平等、诚实的叙事态度,对世俗生活的尊重和对普通民众的关怀。不过虽然用的是同一个摄影师,两部影片的摄影风格却很不一样。与《小武》大量的手持摄影以及纷繁杂乱的场景相比,《站台》显得非常“侯孝贤”,影片从头到尾几乎都是中景远景以及机位固定的长镜头,极少特写镜头或者摄影机的运动。细碎庸常的场景和没有变化的镜头给人单调乏味、百无聊赖的感觉,就像主人公们的县城生活。有时候摄影机长久地面对一个场景,让人不由地期望发生一些什么事情,但终究什么也没有发生。只是对崔明亮他们来说,就在这种期待和失望背后,十年的青春已经飞逝。

贾樟柯把摄影机架得远远的,还有一个原因是因为和他自己太有关系,只能远远地观看。崔明亮随团去煤矿演出,遇到在矿上做工的表弟三民,他正在和矿长签“生死由命”的生死合同。银幕上的三民其实是贾樟柯的亲表弟,情节也都是事实。崔在山上和表弟聊天,两人都蹲着,接下来是三民跑下山来,让崔带一点钱给他妹妹。这些戏都是远景,银幕上的人很小,但是你能感到摄影机后面注视的眼睛里有泪水。贾樟柯说:“当我看到我表弟一个人很瘦弱的身体在矿区里走的时候,我觉得他完全是在付出他的成本,但是他没有什么回报。”

窗外没有艳阳天

因为对外面世界的幻想,崔明亮和团里的其他人曾经选择了流浪演出,最后又回到了封闭的县城;同样因为对更好生活的期待,女主人公尹瑞娟曾拒绝了崔明亮的爱情,最后两人却结婚了。《站台》的最后一个镜头是某个中午,崔明亮歪在沙发上睡着了,尹瑞娟在一旁哄逗孩子,烧开了的水壶呜呜叫着……《站台》仍然和贾樟柯其他电影一样悲观宿命。如果说小山(《小山回家》)最后失去了对城市的幻想,小武失去了对人际关系的幻想,那么崔明亮他们则最终失去了对生活的幻想。他们曾经在站台上等待,但是似乎从来也没有登上过火车,并且从此不再等待。

如果说电影是从平常简陋的生活开出去的一扇窗户,那么在贾樟柯的电影里,我们看不到窗外的艳阳天。

《站台》剧照

贾樟柯在山西大学

贾樟柯:和时间做斗争

记者:最初是怎么想起要拍《站台》的?

贾樟柯:我从想拍电影开始想到的第一个剧本就是《站台》,它应该是我的处女作。最初的脚本是1995年就开始写了,因为我知道它是一个年代片,服装道具方面需要花钱,投资会不小,所以就先拍了《小武》。

想拍《站台》的初衷是因为一个故事:有个男的,他曾经被一个女人拒绝,若干年后他又接受了这个拒绝过他的女人。是什么使他改变,他为什么要吃这个回头草,我觉得就是时间,还有一种对生命挺绝望的东西,因为他知道生活就是这么一回事。

记:为什么和整个80年代贴合在一起来讲述这个故事?

贾:我想拍时间对人的改变,就想到80年代,就想到我自己的生活。80年代这样的年代对我来说最有戏,仅此而已。80年代波澜更多一点,梦想更多一点。中国人到80年代充满一种非常单纯的幻想,那个时候大家觉得一下日子好起来了,开始要幸福了。但是到90年代发现差不多,有一些改变,彩电便宜了,然后差不多日子还一样。

记:你觉得《站台》从内容和技巧上有没有新的突破?

贾:从内容上来说,我一直在寻找一种个人对历史对年代的记忆。我觉得我们的电影里官方说法太多了,我希望从《站台》开始有普通人自己的说法和看法,自己的记忆。

从电影的形式来说就是对时间性的利用。我是非常喜欢在电影中拍到时间的感觉,那么整个《站台》就是,我不知道我做到没有,我希望能感觉到时间和人有一种关系,这是对峙斗争的关系,因为整个电影在谈期待愿望。

我觉得最让人焦灼的期待就是时间的缓慢前进。记得我在十七八岁念书的时候,晚上老不睡觉总期待第二天的到来,总觉得天亮了就有新的改变,天亮了就有什么新的事情会发生,这种情绪一直伴随着我,对《站台》中的人物来说也是一样。

记:那么这种期待经过了10年最后落在什么地方?

贾:落在妥协和失望上。我在县城里的一些朋友,大家过着极其相似的生活,像我这个年纪的人,大多都是爸爸妈妈退休,顶班到工厂,很快结婚。为什么我说这个电影非常伤感呢,有时候生命对他们来说到这个地方就不会有奇迹出现了,不会再有可能性,剩下的就是在和时间做斗争。但是另一方面因为他们承担了日复一日的平常生活,他们身上具有一种动人的力量,而这种力量是社会一直维持发展下去的动力,我是怀着这样一种认识和情绪去拍的。

记:你会一直保持这种平实朴素、个人化的电影风格吗?会不会因为市场和环境的因素而改变?

贾:我希望能一直坚持下去,艺术电影只能拥有少量观众,这是一条很孤独的路,但我走定了。我觉得“第五代”向市场倾斜是自行倾斜,并不是环境逼迫,其实可能就是他们没有自己的精神世界,没有强大的自己,我希望能有个强大的自己。

所谓个人的精神世界,就是你对人对事的态度,就是你所有的生命经验,你是否能诚实地对待,还有你愿不愿意去看一看你的生命经验。当然这是非常痛苦的一件事情,总要拷问、挖掘自己,但是如果拍你经验世界之外的东西,又有什么意思?你就变成了一个工程师了。

贾樟柯简历:

1970年 出生于山西汾阳。

1993年 就读于读北京电影学院文学电影理论专业。

1995年 《小山回家》获取1995年度香港独立电影节剧情组大奖。

1997年 《小武》:柏林电影节青年论坛大工业奖、釜山电影节大奖、法国南特三大洲电影节大奖。

2000年 《站台》:南特电影节最佳影片和最佳导演奖。

《悬挂在外的男人》 捷克:David Cerny

“墙倒之后”——后共产主义欧洲艺术大型特展

驻柏林记者 崔峤

1989,上个世纪最神秘和难忘的数字:那一年全球都处在轰然巨响之中。存在29年的柏林墙突然崩溃,欧洲及整个世界汹涌澎湃。今天,人们仍在感叹那丑陋之墙的荒唐与不真实。但令人悲哀的却是这片地带正慢慢失去它当年的锋利。

许多艺术家的过去都有代码符号,面对突如其来的自由,他们渴望变革。“异议人土”、“文化官僚垄断”在后共产主义欧洲不复存在,艺术中心、私人画廊、艺术博览会、文化媒体自由自主地成立发展,互联网迅速普及,艺术从国家政治宣传功能中超脱,文化生活不知不觉更为西方化。但是与此同时,当年的狂热和大家庭般的理想主义在随后的每年每日中被软化销蚀,各种艰难漫长的社会经济矛盾才是现实。当年火炬般的眼神也随之退却光辉,变得冷漠隔离与自我保护。东欧艺术家经过了最初的混乱阶段,出现了新的一代:他们不为历史过去感到负债疲累,但却不得不以更深暗的颜色来坦对平衡“伟大”的自由:贫穷蔓延,无家可归者增多,工业荒废,失业严重,环境污染,国家民族主义重新兴起,对新的市场物质价值观只能冷嘲讥诮。他们在各自的独特地域感受、认识和论证后共产主义的欧洲社会制度。10年来,他们的流动及突破尤其令人关注。

此次后共产主义欧洲艺术大型特展由瑞典斯德哥尔摩现代博物馆策划开展,转战布达佩斯,最后转回到历史中心舞台德国柏林。展出场地德国国家当代艺术博物馆汉堡火车站正处在柏林墙的边缘:当年封存的喧嚣历史气息从土地里遥遥升起,以它熟悉的方式招呼这些10年后来自所有22个东欧国家的140位艺术家的陌生作品。

这些年轻艺术家们面对双向分割后的欧洲,有些已经成为欧洲公民,其他的也是预备役。他们每年在世界范围生活创作,与西方艺术的关系决不仅仅是许多人认为的单调复制而已。相反西方对东欧的了解却太少,且太自我为中心了。那种作品内容及表达上的震慑及锋利对于梳理成型的西方审美习惯反倒会造成一种本能的障碍排斥。

汉堡火车站当代艺术博物馆艺术总监Eugen Blume先生尤其强调:筹划此次非政治展览不是为了刻意对比东西意识形态,不算历史账,不分类地域特定产物,不叙述“艺术真理”之流,不下泛泛结论,不提供对社会进程现象的逻辑分析,不刻意展示“另一个欧洲”的异国情调概念,不塑造另类艺术风潮。而是着重“个体”,从每个艺术家个体的艺术生活冲击过程出发,通过个体艺术家的作品反映东欧当今社会状况的多样性和复杂性,展示个体环境历史的不可重复,从而寻求艺术的普遍价值。

德国权威大报《南德意志报》的艺术评论家写道:“此百科全书般大型展览表明东欧艺术现实极具多样化,叙事型艺术作品已经成为过去,此次展览中录像、摄影及装置作品尤其占高比例。作品大多关于生死,性别身体、战争、贫穷、排外、艺术对社会政治的影响,历史渗透,宗教冲突等等。作品背景里的严峻抗争、冷酷幽默以及浪漫超验的倾向使得作品内容能够朴素而强烈地面对观者。有的参展作品局限在当时历史时刻的自我证明上,但大多数作品能够脱离具体时间点,探讨其跨越主题:在一切迅速全球化的时候,出生在欧美主流之外的文化环境中的艺术家所表现的个体文化关系到底体现在哪里?东欧社会及艺术世界的崩溃与重建是否必经一个漫长的危机与暴力时代?”

整个展览作品的最大特征是进攻性爆炸性强烈,看得人越来越沉重和晕眩。踉踉跄跄走到最后一个展厅,其中的装置作品发挥到极致:整个空间原本漆黑一片,你一入门,突然超强度白光从四面八方直射你这侵入者,受到惊吓的你连忙闭眼睛,却同时又从各个角落不同层次蹿出匹配超强光的超高频率蛮横噪音,怪声频出张牙舞爪侵略你身体深处,你心跳加剧浑身紧缩鸡皮盛开。你抱着头捂着伤心耳朵落荒逃出门外,空间的光色却马上调换成暧昧而礼貌的粉红色,噪音也变成让人感觉很热的低辐射。顺着温柔光色,你看不到噪音藏匿之处,却会被墙壁上爬满了既会发暴力光又会发恐怖热的粗铁丝网牢牢吸引住。你惊魂未定,却绝对庆幸刚刚没有一头匆忙撞死在上下左右的墙上被烧焦。真不知作者本身是虐待狂,还是他曾被如此地精神虐待过?如果是后者,他的政治隐喻就太“恐怖”了。

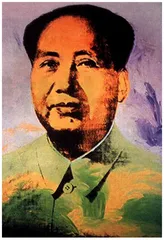

《毛泽东像》

德国国家当代艺术博物馆——汉堡火车站

德国人可以说是博物馆迷。8000万人口有3000多家博物馆,每年观众一亿多人次。德国国家当代艺术博物馆汉堡火车站是国家博物馆里的明星重量级。

今年150多岁的汉堡火车站饱经沧桑:1846年古典主义的汉堡火车站作为汉堡柏林铁路段柏林车站建成。1884年,不负快速增长的重荷38岁提前退休。从此命运起伏:1906年脱胎为运输和建设博物馆。惨烈“二战”后是全德国惟一幸存的火车站,主要结构和楼翼未有严重毁坏。却因为位置极靠近东西柏林分界,一直受制于西方盟军而空置80多年。1984年,138岁沧桑“老人”重回柏林母亲怀抱。1988年重焕青春,以艺术大展“永恒Zeitlos”而闻名世界当代艺术界。1989年,德国政府正式确定将其改修为德国最大的当代艺术博物馆。1997年,曾设计芝加哥现代艺术博物馆的著名建筑师Josef Paul Kleihues交工一个崭新的但保存建筑风骨的8000平方米展厅。他对大厅的安排和几何设计遵循德国古典建筑大师Karl Friedrich Schinkel的理性古典建筑风格,旧建筑的传统形式得以保留,原有大厅的屋架仍然清晰可辨,新建部分运用了新的材料和结构形式,白色墙壁、灰色钢柱的长方形拱形殿厅显得越发壮观奇丽,效果奇异:巨幅画挂在墙上也能透出邮票的气质。全新的博物馆建筑不同寻常的简洁、明亮和具备自我个性,从此它成为世界建筑史中古典建筑翻新重建的楷模与典范。

博物馆举办了系列关于20世纪下半叶当代艺术的国际大型展览,比如去年极其轰动的“20世纪欧洲现代艺术大展”。它的长期收藏由德国国家博物馆和MARX私人收藏组成。Erich Marx私人收藏品陈列馆内大师威严:Joseph Beuys,Andy Warhol,Cy Twombly,Robert Rauschenberg,Roy Lichtenstein,Anselm Kiefer等四十多位艺术大师的法号就已经宣告了东大厅Marx收藏品陈列馆的世界重量级。东边领地由领衔大师Joseph Beuy统治:他的450幅油画系列“Secret Block for a secret person in Ireland”,系列雕塑《有轨电车车站》,著名装置作品《20世纪的终点》(1982/83),由100幅木刻作品组成的《向导力》(1974/77)等等。正对入口处的大厅尽头悬挂了Andy Warhol被收藏的60幅油画之一:1973年著名的《毛泽东像》。

改建后的汉堡火车站