建筑师与他们的家

作者:三联生活周刊(文 / 李宽 林鹤)

瑞卡多·鲍菲尔

瑞卡多·鲍菲尔,赴瑞士日内瓦学习建筑后,回西班牙开办了“Taller de Arquitectura”(建筑工场),在法国等国家完成了一系列“大比例”的建筑项目。

他用以前的水泥工厂改建而成他的家,工厂建于19世纪末期,当时巴塞罗那刚刚成为工业城市。瑞卡多·鲍菲尔第一次看见它时,就觉得它有歌剧院的“气质”,“一望无际”的地下室和垒砌高耸的工厂标志,4公里长的地下走廊正好为他提供了施展的天地。

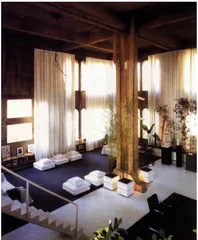

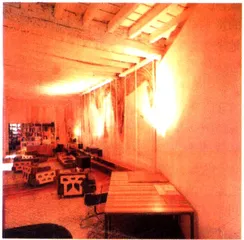

“正方体“客厅

这座建筑的超现实的因素和各自独立的单元成了设计的重要基石。经过80年代的几次修缮与添加,原先的工厂又成了鲍菲尔的住宅。鲍菲尔认为这里表现的,正是自己多年来坚定追求的,运用古典的语言建成庞大复杂的框架,后现代的细节散落其中。他用形状与比例、毗邻关系的暧昧矛盾,定义着整个房子的超现实色彩。

瑞卡多·鲍菲尔第一层的房间可以俯瞰外面封闭的天井,被他称为“大教堂”,可以在里面宴请客人、开工作会议、做各种展览,或者索性就当车库。还有一个高得近似“立方体”的房间作起居室,其中的工作区和私人餐厅一样,桌子都是处于一种永久开放状态,像在期待着什么事情的发生。

设计师的孩童心理在这所房子里表现得尤为固执。在近似梦境的空旷面前,一切物体都变得比例失调而像玩具一样,人长大的那些可以忽略不计了。在整个房子的周围,有神秘的门通向未知的路径。

弗兰克·盖里

弗兰克·盖里,1929年生于加拿大多伦多,后赴美国学习,1962年在美国建立自己的建筑工作室,同时他还是一位家具设计师。

弗兰克·盖里再一次翻修自己的住宅时,很多建筑师表示不能原谅他,因为他破坏的是某种纪念碑式的建筑,提起来都说“弗兰克·盖里那有名的加利福尼亚的家”,他郊区的住宅已是加州建筑水准的标志,在人们心中已经具有了公共符号的涵义。

开始盖里先把房子的各处细细研究了个遍,然后就是不间歇的折腾。第一次改建他把起居室、餐厅、厨房区,还有孩子的房间设计在一层,而在二层他拆除了原先的分隔部分,而扩大了主卧室和浴室,并为另一个孩子预先准备了一个房间。

弗兰克·盖里把家也当成了孩子,他不想让它静态地停留,他希望随着家庭需要的变化,自己的房子也相应变化、成长。正是美国式的活跃与流动不拘的气息,使房子也成了一种“性灵”的存在。

再改动的时候,大厅、厨房和餐厅保持狭长的“U”字形状不变,孩子原来的卧室变成了他的工作室,而以前给客人住的橙色房间现在是孩子的游戏间。盖里自己卧室中的部分地板换成了玻璃,可以让下面的自然光投射进来;室外新的水池旁边铺了苹果绿色的瓷砖。但有些与外界相通的设计他没有变,如许多室内的窗子、环状联结的篱笆、天窗和金属加固的玻璃等等。

第一次改建中盖里用的是普通的工业材料,而第二次他在用料上作了多种尝试,他主张不该固守特定材料与确定情形之间的必然联系,他改建的住宅也体现了这一点:一方面不停地对抗、避免分类与所指,一方面永远保持鲜活的敏感。

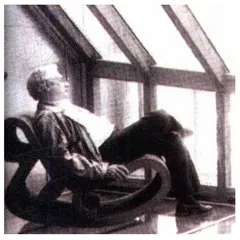

最近一次装修中,建筑师的卧室里加了一条长廊,椅子由盖里设计

原来的客房变成了孩子们的游戏室

矶奇新

矶奇新,毕业于日本东京大学,十年后于东京独立开业,曾获得过西班牙FAD建筑奖等诸多国际国内奖项。

在轻井泽的山谷陡峭的斜坡上,矶奇新和他的妻子、雕塑家宫协爱子,以及作家国男荦夫妇有一套夏日别墅。洛杉矶的现代艺术博物馆、纽约布鲁克林博物馆的扩建工程,都是矶奇新的成名作,而他对轻井泽的房子却特别花了一番心思:要让四个人都有舒适的私人工作室,而出于地理位置经济预算的考虑,房屋只能是形状简单。在城市建筑中被矶奇新玩得炉火纯青的那一套,后现代“重叠、交错、旋转”等等技巧只能在这里打个折扣。

在这四幢房子中,国男夫妇的房子在高处,中部是爱子的工作室,包括一间小卧室和一间小厨房。矶奇新单独的一幢书房被他叫作“树屋”,面朝浅间山。在他的工作间和书房的前面是生着青苔的花园,可以看到纷乱的线条组合——这是爱子的雕塑作品“忧郁的日子”。然后沿着向下是半圆型的“帐篷”式的屋子,包括矶奇新夫妇的起居室、厨房,透过凸出的玻璃180度的景观尽收眼底,再下面一层则是两间客人的卧房、一间浴室和桑拿室。

住宅是木制的,被涂成黑色融进自然之中。黑木、青苔、稚拙、忧郁,西方奇趣、东方情绪,建筑学家叫这是“提喻”,其实是“人文回忆陷阱”,换句话说是专等人触景生情。

其实建筑师为自己设计房子,也是这样一个难得的过程:他所主张的美学设计、哲学理念以及方法和价值,都可以在其中得到厘清。公众所见的到,实际上只是设计师潜能发挥的一小部分。

随后在日本原博物馆中(1987~1988)的设计中,矶奇新运用的还是这样的路数,做得更为完整与彻底,低回而讨巧地表现历史和乡土意蕴。

“树屋”工作室,屋前是爱子的雕塑“忧郁的日子”

杨晓荣

杨晓荣,生于日本熊本,1970年于福冈建立自己的建筑公司,他的作品包括众多的住宅设计、商业大楼和高尔夫球场。

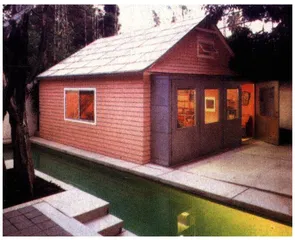

海平面470英里以上,杨晓荣的玻璃屋子主体部分悬挂在陡峭的山崖上,窗外是朝向朝鲜海峡的那片日本海,冬天寒风凛冽的时候,正面的玻璃会变成白色——是盐花凝结在上面。外面的天气越是寒冷,景色就越是壮观。

在东面,从屋子里可以俯瞰到远处的小渔村。房屋的南面有一个游泳池,夹在朝西和朝南的两座混凝土墙中间,白色大理石的露台向北方伸延,如同船尾,保护着屋子免受风浪的侵袭,又令人有在天海之间操纵着什么的快感。在结构上,两块垂直的混凝土板层吊在水平的板层上,是房子的屋顶与地板。

杨在设计中特别偏爱玻璃材料,按说玻璃住宅的想法并不新鲜,像菲利普·约翰逊等设计师都运用过,但像杨晓荣住在这样的玻璃房子里二十多年——唯美纯粹得总让别人觉得有些牺牲色彩,倒是典型的日本建筑师的做法。其实没有人比他更“明白”的。他很享受这里的安静,同时他说,住在这样的屋子里,领略着自然环境的严酷,与此同时,也总有被自然无法抗拒的美丽淹没的感觉。

杨晓荣无疑是在挑战一些人的原则观念。在他们心目中,家的安全、被遮蔽的感觉是绝对必要的。从这一点而言,杨拥有的几乎是一个不“存在”的家,“无形”地保护着住在里面的人,同时也制造着不在场的幻觉与疑惑。但杨晓荣认为,如果舍弃这一考虑,透明的屋子也可以提供居住在里面的真实感。

但不管怎么说,玻璃住宅也算是我们自己状态的写照:小心翼翼地放纵胸怀,虚幻脆弱地贴近自然。

天空下的屋子

起居室和餐室

住宅外观

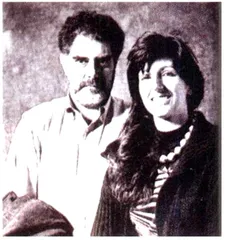

安瑞克·米瑞勒斯和本尼迪塔·塔格拉贝尔

安瑞克·米瑞勒斯,1955年出生于巴塞罗那,被认为是西班牙现代建筑的代表人物。本尼迪塔·塔格拉贝尔在威尼斯学习建筑后,1992年起与安瑞克·米瑞勒斯合作。

一旦西班牙与意大利的建筑师联手,多半会走这种明目张胆的风雅精致的路子。米瑞勒斯和塔格拉贝尔的家安置在巴塞罗那的一个古老的城镇里,旁边就是哥特式的城墙。这所房子的历史是如此纷繁复杂难以界定,他们第一次见到它时,它已经年久失修,一副几乎放弃了的架势。

当他们开始着手的时候,住宅的主单元被重修了,它后面还开辟了单独的通道、附带的庭院和花园。过去的辉煌只被他们留下几丝痕迹,用作分割的墙壁完全被拆掉了,只剩下周边的墙壁,上面用古老的绘画做装饰,还有过去建筑细节的“碎片”。于是他们要面对的问题就是,如何处分内部的空间,开始他们计划的是用帘子,最后选择的是内部的几堵新墙,用可以移动的木制家具,木门来分割房间。

看起来像地毯的,是古旧的地板瓷砖,窗户下光与影的图案在这里逗留,瓷砖的补缀实际是指方向的标记,并且使屋子间的构化充满张力。沿着天花板的横梁与装饰,一小块一小块先前的壁画随处可见。客厅建筑中还可以看到残存的哥特式拱门。这些“原始”的细节与块石面路,配上现代的家具,构成一个和谐的拼凑物。

大厅里的橡木桌子,是整间房子的一个隐喻,可分割的部分预示并强调着变更的可能性,于是,它的枝枝节节可在不同的屋子中看到,承担着各自的功用。

没有什么是固定的,一切终将成为碎片。南欧人在他们的敏感洞悉中过着浮华的生活。

工作区

起居区

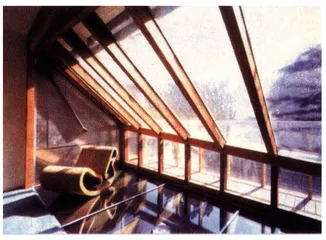

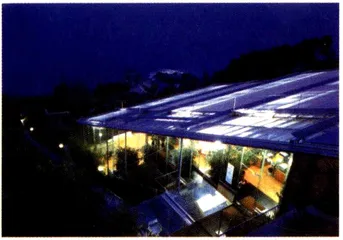

拱圆形屋顶加于1989年,窗帘置于桅杆上,电动机控制,来吸引太阳热量

理查德·罗格斯

理查德·罗格斯,英国建筑师,自70年代起与约翰·杨等人联手,做了建筑与城市规划中的各式课题,包括飞机场、工业大楼、企业总部、文化中心和实验室。

所谓“泰晤士码头”其实是伦敦泰晤士河西岸的一家旧精炼厂,那里原先的工业区现在成为住宅区,砖造复式结构由一系列的间隔组成——迪克汉姆斯石油公司为满足其产品增长的需要而扩建的仓库。理查德·罗格斯对这个精炼厂进行了改建,从而使它具有居住和办公的综合用途。他在原有建筑最具代表性的部分——包含街前的两个维多利亚时代的大仓库,建起一座超过16000平方英尺的建筑设计工作间。

改建阁楼和仓库的潮流起始于70年代,通常是出于市中心寸土寸金的考虑,旧工厂、飞机修理库,种种废弃的场地,应运成为新型的商业与居住区域。因为开放、宽阔的内部空间,可以使建筑师利用其间的活跃因素完成他们个性化要求。理查德·罗格斯的办公楼包括泰晤士河边的9层楼新建筑,同时采用了先前房屋的部分结构,旧式的3层工业楼的一翼成了工作室的接待区,计算机房、会议室和展览室。

但仅仅这样似乎还缺少点什么,罗格斯也就不算是被人们称为“smart”的建筑师了。1989年一个桶状封闭的玻璃拱顶加在了屋顶,获得了另外的一块工作场地——是附带平台的又一层楼。新的结构是由一系列的金属拱门做支撑,采用多种机械装置来防止温室效应。建筑物两边有用来吸收太阳光的窗帘,由镶嵌板控制,在西面拱顶也覆盖着系列的窗帘,安放在桅杆上,桅杆上同时配置有电动机,也是为了吸收太阳能量。

伦敦的建筑师一向遵循简洁的设计风格,使用现代材料,在开放的空间做干净利落的处理,但往往只在几张大平台上做文章,这种“拔高”算是神来之笔。

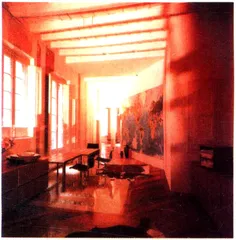

伦佐·匹雅诺

伦佐·匹雅诺,1937年生于意大利热那亚,1980年成立伦佐·匹雅诺建筑工场,就设计中的有机结构和材料进行试验。

从热那亚出发到里维埃拉,有一条狭长带状的沿海高速公路,被地中海和周围陡峭的绿色山丘包围着,沿着这条高速路,伦佐·匹雅诺在城市北边13英里的地方,建起了他第三所工作室(另外两座分别在巴黎与热那亚的旧城区)。

首先是自然环境帮助了匹雅诺,消解了他设计中雕琢的意味。他的工作室被设计成为阶梯型的绿色房屋,沿着斜坡向下伸延,设计师们在画草图的地方工作,会议的桌子分散在一层层倾斜的平台上,室内外延伸的台阶与建筑的一边相平行。机械制造的可调整的窗帘,放置在屋顶倾斜的窗格玻璃外面,用来遮挡强烈的阳光。

从某一角度看,海洋成了地板的背景

这个建筑最个性化的设计是采用了精巧的结构和水晶的镶板,建筑师对轻盈的结构和视觉效果的偏好被发挥到了极致:从某一个角度看,海水甚至成了地板的背景装饰。在草木的环绕下,向外眺望大海,阳光与植被的渗透增强了人与外部的密切接触,这更像是一个绿廊而不是办公室。

但这样意大利人还不肯罢休,他凭借建筑经验考虑到了设计中的每个细节。通往工作室的路径是这样的,来访者在高速公路的一侧停下车,随着上升的玻璃电梯,在山丘一侧的索道上游览,接下来会看到与接待区毗邻的地方,有一处熠熠发光的场地——匹雅诺舞台设计式的倾向在此表现得最为清楚。

如此巧妙地利用天时地利,如此娴熟地运用科技,如此灵巧的空间概念,只让我觉得:这里的人肯定都挺爱加班的。

设计到这份上,就不只是“灵感”而是“仁慈”了。

办公室外观

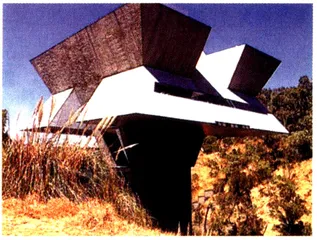

奥古斯丁·赫南德斯

奥古斯丁·赫南德斯,1957年起在墨西哥城大学国立建筑学校任教,70年代起成为国际知名建筑师,作品被刊登在众多的国际刊物上。

这位墨西哥人的建筑理想,是把现代主义与墨西哥民族文化结合起来,但也并不见某种古怪而浅显的民族的象征造型(比如仙人掌什么的)。无论是他的理论,还是他的设计,居然不太难懂——这有点令人惊讶。

他的办公室的建在山坡上,周围有些荒凉,45度角的倾斜位置使他顺势做一个自然的结构——通过仿效树的有机组成模式,一方面可以把陡峭的地形带来的影响减到最小,同时有较大的自由度地来实施他的“地面”计划。

作用于地基的,是具备防震功能的锚,一根主轴借此树立起来。在主轴的支持下,四个多面体两两相砌,搭成树状的“遮蓬”,上面的平截棱锥体在下面的右侧成角度放置,在建筑的外面还可以看到六根纵向的缆锁,撑牢整个结构,架在通道上的桥另起到一个水平面支持的作用。

整个建筑由加固的混凝土覆盖物构成,白色的大理石断面。而透过覆层,似乎是要揭示屋子里面发生了什么。另一方面,内部的几何学构造,与外部环境的多角度相呼应。侧重于表现建筑物内部与外部之间的“对话”,他反复运用纯白作为自己办公室内外的颜色,也是为了达到这种交流的意向。

“树”的意象影响着有机建筑理念,以及他对建筑与场所关联的认识,自然的结构能够成为结构设计中新的、活跃的因素,似乎也是对有机组织的重新定义。而这座办公室,通过对自然生长的仿效、内部与外部的不断交流,正是对他的生态主义的充分阐释。

除了“生长”“交流”外,“生存”恐怕也是赫南德斯设计时考虑的一个主题。这位白派建筑师在自己的办公室里运用混凝土材料、三角形结构采取了不少防震措施。我想这位建筑师在南美的土地上,思考、表现“现代性”与“民族性”结合——说的还是精神层面。

这种混凝土加固结构用来防震

奥斯卡·图茨丘斯

西班牙建筑师奥斯卡·图茨丘斯,被认为是集“建筑”、“设计”、“美术”于一身的“全能”艺术家,1987年成立图茨丘斯公司。

奥斯卡·图茨丘斯原本是想在巴塞罗那的城里买一座花园,但由于地价超过了他的住宅预算,他于是决定把自己的办公室和家搬到同一所大楼来——这是奥斯卡建造“家庭办公室”的一个原因。

另一个原因是,人们越来越想找一个“暧昧”的地方。最好在谈公事的严肃场合和接待客人的轻松地方之间,有另一种形式中介物。建筑师的“家庭办公室”对客户而言,就成了某种“私人—亲密”关系的暗示。房子里面有两个入口,相对宽敞、中性化设计的供客人出入,相对普通、更私人化的通向建筑师自己的住处。

整个办公楼是三层结构,包括建筑师办公室,设计师的工场、画家的工作间,及图茨丘斯公司,工作地与居住地的一体化更充分地发挥了经济和效率的原则,在这里建筑师们可以设计、画画、阅读、烹调和居住——而这些都是在一个有限的预算内。

建筑师们的办公室打通连贯的第二层和第三层之间,这样每个建筑师既可能独处而不受干扰,也照顾到一个团体中成员相互沟通交流。

奥斯卡自己办公室在整个建筑匹雅诺的底层,从他的工作间看出去,可以看到外面的花园。在底层,除了汽车间和提供其他服务的区域以外,公司的结构设计部门围绕在一张竹台周围。在管理区的舰船模型、工作台之间架设了透明的桥,还有建筑师的图书室,这些围绕着中庭的设计,使每个人都可以欣赏到窗外的景色。

奥斯卡乐于做到的,就是适度模糊纪律与活跃之间的界限,他用自己设计的椅子、架子、书柜和照明设施来布置自己的工作台。除此之外,个人与团体、私人与公共的界限也被别有用心地混淆了。任何事都有它自己的位置,你也可以做任何事——后现代暧昧的温情在这里弥漫。

双层高的中庭起到工作区与展览区的双重功能

水穿危石乱山深

林鹤

今日人们提及现代主义建筑,心目中的形象,多半是包豪斯那一路。建筑史的教科书上,以第一代现代主义之名列出了四位大师,其中,格罗庇乌斯和密斯根本就是包豪斯前后两任掌门人。柯布西埃暮年变法的一段不算,前期他手里标准的现代设计,与包豪斯也是难分轩轾。只有莱特老人家,厕身其间各色得很,不尴不尬的。那时节,美国好人家的子弟念完书,受教育的最后一道金漆,是要“回到”欧洲,在游历中镀的,对此,还专门有一个法语称呼,叫做le grand tour,大旅行,以后才不算是乡下人。莱特是土生土长的美国人,设计也做得一副美国相,所以他嘛,不太上路,那三个欧洲大师心底当是羞与哙伍。可是偏偏,在美国盖房子的阔老中间,他还极吃香,建筑史也不好意思不给他一个位置。难怪几十年后,一个刻薄的史评家在写书时,选了一张莱特皱眉抬头的照片,底下配文曰:“弗兰克·劳埃德·莱特展望着美国建筑的未来,却看见了柯布西埃的脸。他不高兴了。”

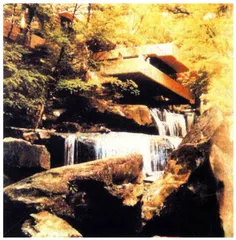

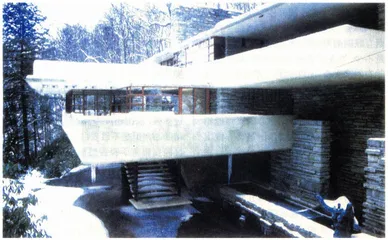

“流水别墅”这个名字也不知是谁译的,它的英文原版是Kaufmann House on the Waterfall,“瀑布上的考夫曼宅”。考夫曼这个姓,听起来像是个犹太裔,至少,我们知道他的确富裕得滴哩嗒啦的,是匹茨堡市百货公司的老板。可别小觑了,30年代的时候,这百货公司的行当 正是当令,比如,大名鼎鼎的芝加哥学派,恰是为百货公司设计大楼,才得了机会,在现代主义初期扬名立腕。后来还有另外一位建筑师,设计了另外一处考夫曼宅,也是名作。即便如此,这处度假用的房子,还是被他谦虚地冠名以House,宅,家,或者像我们老城里挂在门前的牌子上写的,“考府”,而不是妄称Villa,别墅。那还是布尔乔亚才灌满口袋的时候,心里为了自己的New Money,底气还虚着呐,敢大叫New Money好过No Money,得等前些年拍《泰坦尼克》时才理直气壮。说来可怜,耻笑他们“暴发”的字眼儿,经常在美国通行的,却是法语版本nouveau rich,虽然法国人这会儿比在路易手时可穷得紧了。美国(也就是乡下)一个区区的铺子东家,何敢有“别墅”?然而此宅非彼宅也,若考夫曼的这处“它”不称别墅,整个20世纪就没有别墅了。为了建这度假的房子,他在匹茨堡的郊外买下了整整一片山林。

莱特一辈子设计的,多是小住宅和别墅。他生长在美国中西部的威斯康星州,草长人稀的地域特征,影响了他一生的建筑品味,成就了“草原住宅”的美名。

草原住宅,不一定就是建造在草原牧场上。比旧的殖民式乡村住宅翻新了的,是它特别灵活的平面布置。莱特打消了传统住宅里在门厅、起居、餐室之间的确切分割,“流动空间”的处理与密斯的巴塞罗那馆不谋而合。外形上,极为舒缓的坡顶、深远的出挑檐口和它们投在外墙上的大片阴影,既是住在大都市里的设计师难想得出来的,又绝对是拜了新建材钢筋混凝土之赐。加上莱特爱在外墙上设计水平饰带和墙基、矮墙,水平线条的母题就成了莱特的不二标签。

话说莱特受了设计委托,在这片姓了考夫曼的山林里踏勘一番,选中的地段,着实地是跟自己过不去。历来,草原住宅即使不在草原上,至少也是建在一马平川的地方。这片考夫曼山林本就崎岖得可以,莱特更是挑了其中最陡峭的一段——在瀑布的上面。要想知道这个地段有多么不宜兴建,只要去看看山西的悬空寺。可是莱特做惯了四出头四方步的草原式,哪里能和以出挑为主的木结构来比。

所以,为结构的稳定起见,坚实的竖墙会比什么都碍眼,流水别墅比莱特通常的设计多了个垂直方向的元素。须知现代主义建筑的美,不在乎丰富的细部雕琢,而在于各部分建筑要件的构图之间的抽象和谐,所以学建筑的,就都会知道个蒙特里安。一般来说,水平与垂直之间,总要分个主次,这构图方才好做。为此,莱特剑走偏锋,将这两组要件分别处理。出 于他的草原式历来的构图惯技,可以预料,他强调的应该是水平构图。那么,一道墙都不能少的垂直方向呢?

他用了叠石。

大小不一的青灰色石片,堆就几道必不可少的高耸直墙,与四外的山石融合一体,几乎不可分辨。

然后就爽啦。混凝土的宽大挑台,仗着有石墙做主,在各层上向着不同的方向肆无忌惮地远远挑出,像是插在石缝中、悬在水面上的几层跳板。围合门户的外墙和玻璃本来就是深色,何况密不透风地隐藏在挑台的阴影里。从山坡下仰望,只看得见几道灰白色的外栏板线纵横错落,还是莱特的水平母题,虽然这次没有大坡顶。

莱特之为现代主义大师,原不是只凭阔老的喜欢,那就成了乡愿了。除了灵活平面和抽象构图,他还和另外三位大师一样,不断探索着要打破室内外的边界。恰逢这美景环抱的别墅地段,内外空间相互融合就愈发有了道理。不同的室内角落,用玻璃的比例也不同。但是无论从哪里,都能在一转身间尽览山色,也可以轻易地走出来,上挑台。各层挑台之间,为保持水平视觉的完整,左一个右一个的小扶梯瘦骨伶仃的,可以随时在上下层之间悄然穿梭。最底下一层的挑台上,还有扶梯穿下去,让你直接降到基座底下的瀑布水面,简直是唐诗的情调了。

莱特一生,如果只提一项成就,这流水别墅该是当仁不让的。若拿时装来作比,流水别墅和莱特的整个设计风格一样,并不是最酷的先锋如三宅一生类然,顶多是个好看也好穿的稳妥的夏奈尔罢了。老话有道是审美需要距离,这样合适于居住的建筑,似乎有点不够“艺术”。现代主义讲了半天功能的美,其实大家骨子里还是觉得,非功能的,才称得了上品。然而,即便是大师自己,偏好舒心居家的还该是多数的吧。毕竟,建筑的花费远非几码丝织品可比,也不能收在衣柜里任它自生自灭,纯粹到不能用的审美,会让人浑身难受。话再说得悲哀一些,建筑的实用性是它天生的特征,在艺术圈里,它本来就只配是个布尔乔亚的水准。

流水别墅的盛名,得之于它与独特环境的绝配,近于中国古人“天人合一”的理想,非 一般设计条件可以奢求。如此机巧,照说也就该是后无来者的命运,连“白沟版”亦不可得。顺便一提:别墅里,所有的陈设都是莱特亲挑亲摆,这是老先生向来设计整个居住的惯例。所以,在建筑课上讲莱特时,表现室内各个角落的幻灯片总是放个没完。等莱特和老考作了古,小考先生把这处教案连同里面价值连城的艺术品一同捐了,成了一处人文景点。

(图片均为本刊资料)

立足对面山坡看别墅与秋叶

从挑台上可以沿阶下到瀑布的水面 建筑建筑结构