从《向月的巴黎》到《英雄的一生》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

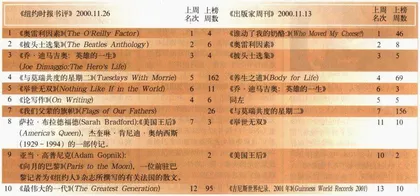

美国非虚构作品排行榜

奇怪的是,在此销书旺季,上榜新书却只有两部。不过,《与莫瑞共度的星期二》居然长盛不衰,榜上有名已逾三载,可见,那种重情义的作品在冷漠的美国世情中仍是受欢迎的。

本期新书当首推《向月的巴黎》。作者亚当·高普尼克是《纽约人》杂志的散文作家,并于1995至2000年间担任该刊驻巴黎记者。这部散文集就是他原先为该刊所写文章的汇编。

这部书使人联想起1959年由法国评论家罗兰·巴锡斯撰写的一本书:《神话》(Mythologies)。那部书至今仍是想要了解当今法国的人们的必读物。那部集子中的文章都很短小精悍,有的不超过5万字。巴锡斯抓住了法国人生活中那些被人忽略、甚至是鸡毛蒜皮的琐事,对其社会作出了权威的分析。例如,他写牛排和油煎食品(“油煎食品是具有代表性的法国食品”),雪铁龙汽车,奥妙洗衣粉,等等。巴锡斯的天才在于将记者眼中的当代社会与社会学家的分析能力结合起来,写成清晰又格言式的散文,其风格类似法国大作家尚福和斯汤达。1957年以来,有许多描述这一“神话”领土的书籍,但不是缺乏透彻分析力的废话,就是烦人的报道式的俏皮话。

这部书使人联想起1959年由法国评论家罗兰·巴锡斯撰写的一本书:《神话》(Mythologies)。那部书至今仍是想要了解当今法国的人们的必读物。那部集子中的文章都很短小精悍,有的不超过5万字。巴锡斯抓住了法国人生活中那些被人忽略、甚至是鸡毛蒜皮的琐事,对其社会作出了权威的分析。例如,他写牛排和油煎食品(“油煎食品是具有代表性的法国食品”),雪铁龙汽车,奥妙洗衣粉,等等。巴锡斯的天才在于将记者眼中的当代社会与社会学家的分析能力结合起来,写成清晰又格言式的散文,其风格类似法国大作家尚福和斯汤达。1957年以来,有许多描述这一“神话”领土的书籍,但不是缺乏透彻分析力的废话,就是烦人的报道式的俏皮话。

但评论家认为,如今这部《向月的巴黎》却称得起是《神话》的后续佳作。这部新集中的散文都是写作时非常新颖而且往往是切身感受的内容,诸如对法国的咖啡馆、烹饪、罢工、复印机、圣诞树、电源插头、玩具、足球和医院,以及众多其他事物,都有既深刻又欢快的反映。其结果自然就成了近年来讲述法国的一部成功之作。

该书一开头,作者就讲起他是受到什么吸引而向往法国,尤其是巴黎的。“我从8岁起就想住在巴黎,”但后来随着对其他国家的热爱,他颇有些伤感地承认,这种激情有些黯然了。他是在费城长大的,孩提时便对根据电影《红气球》改编的书中巴黎的迷人形象而如醉如痴。他在十几岁时曾随家前往巴黎旅游,在旅馆近旁一家简朴的小餐馆吃到了最可口的佳肴,使他终生难忘。几年之后,他带着女友玛莎(如今已是他的妻子)重返巴黎,才初次感到自己像个成年人了。他住在纽约曼哈顿,却念念不忘要让他的儿子享受法国式的童年:观看卢森堡公园中的木偶表演,而不是摆弄那些令人乏味的遍及美国的“游戏男孩”。

然而,高普尼克自己承认,他们一家并没有选到最佳时机旅居法国:“过去五年中的大部分时间都是一种艰难的浪漫曲,当时,几乎所有的人都认为巴黎在一路走向地狱。”确实,直到最近,人们都惯于把法国写成一个由于废弃的工作实践和无力调节新经济(法国人轻蔑地称之为“盎格鲁-撒克逊模式”)而破败的国家。在过去的五年中,法国的政治因接二连三的丑闻而动摇,失业比率始终保持在12%以上居高不下,几乎每月都有罢工,电影制片人和作家似乎没有拍出什么像样的片子,而最糟不过的是,人们现在常说,在伦敦可以比巴黎吃得物美价廉。

不过,这种在错误的时间处于正确的地点的感受并没有挫伤作者的情绪,他仍全身心地投入描述和阐释他所热爱的这一国家。他对一般报道的常规话题(高层政治、地方腐败、犯罪活动)没有侈谈,他真正感兴趣的是:法国人怎么吃,在哪里买洗衣机,到什么地方度假等等,简言之,即中产阶级日常生活的细节。

该书最显著的亮点,就是他能挑出别人绝对想象不出可以深思的题目,然后从思维的高度加以报道,广泛联系文学、社会学和哲学,处理得极具可读性。例如,他认为美国人迷恋汽车,法国人则迷恋电话,因为前者爱活动,后者爱交谈。美国人爱冒险,不在乎,常把三相插头的接地端空置,而法国人则认真使用三相插头。

当然,写得最有光彩的还是涉及饮食的篇章。在一篇题为《两家咖啡馆的故事》中,他写了在巴黎左岸的两家咖啡馆,其气氛和食物几乎一模一样,但一个被认定是时尚的浓缩,另一个却在当地人眼中视为只配低俗的美国游客在其中吃喝。他对此神奇现象作分析时几乎涉及了现代法国的大多数名人及事件,如投降纳粹的维希政府、存在主义倡导者加缪和萨特的关系、符号学、伏尔泰、米歇尔·福科。读他的作品确有见一粟而知沧海之感。

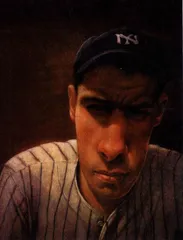

另一部是上次没来得及介绍的作品《乔·迪马吉奥:英雄的一生》。大家知道,美国人最趋之若鹜的“三大球”是棒球、橄榄球和篮球。投身三大球的明星连孩子都对他们耳熟能详,其受欢迎的程度远远超过任何政界、学界和演艺界的知名人物。乔·迪马吉奥在美国棒球史上的地位是开创性的。他的本垒打、他效力的“扬基”队的连续夺得冠军,那些辉煌的数字都成了当今棒球纪录的对比基数。但乔作为来自西西里的意大利裔少数民族,他在美国社会的遭遇也是难以尽述的。

他是个沉默寡言、性格内向的人。当时的媒体虽然不如今天这样咄咄逼人,但也有不少记者对他看不惯。这位崛起于30年代的棒球英雄在二战后开始走下坡路,在人生经历上也尝遍了酸甜苦辣。此外,他和某些“暴民”的关系也始终受人指摘,使他备受困扰。至于他的私生活,也颇有些流言蜚语。

撰写本书的理查德·本·克雷默,竭力通过各种事实的分析为这位没落的英雄“正名”。作者一面摆出当时的种种社会背景,一面设身处地地认识乔的心理状态,极具说服力地向读者展示了一个无可奈何的悲剧英雄的形象。