坎昆纪实:从谈判到行动

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 8月16日,瑞士日内瓦,参加2010年环球零排放比赛的选手们驾驶电动车从欧盟总部启程开赛 )

( 8月16日,瑞士日内瓦,参加2010年环球零排放比赛的选手们驾驶电动车从欧盟总部启程开赛 )

坎昆大会的第一周就像墨西哥人的生活节奏一样,进行得十分缓慢。

自11月29日开幕后,来自190多个国家的谈判代表们花了7天时间讨论并通过了两个草案,第一是将“最不发达国家专家小组”的授权期限延长5年;第二是“碳捕捉和碳填埋”(CCS)项目原则上可以被纳入“清洁发展机制”(CDM),只要专家们能够证明这项技术确实可行,对环境不会造成危害即可。如果用网络语言来形容这两条草案,第一条无关紧要,基本上属于打酱油;第二条很不给力,基本上等于没说。

第一周还爆出了两大新闻:第一是日本宣布无论如何不会加入《京都议定书》第二承诺期,但其实日本政府早就表达过这个意思,只不过在坎昆又强调了一遍;第二是有媒体曝出墨西哥政府炮制了一份秘密文本(谈判草案),结果被证明是一条假消息。谈判代表和记者们显然对丹麦政府去年在哥本哈根大会上抛出的秘密文本记忆犹新,本次大会主席、墨西哥外交部长帕特里西娅·埃斯皮诺萨(Patricia Espinosa)女士数次向大家表示,墨西哥本身就是丹麦秘密文本的受害者,坎昆绝对不会重蹈哥本哈根的覆辙。

话虽这么说,但如果考虑到当时情况,那份秘密文本的出台也可以看做丹麦政府心急想吃热豆腐的结果,毕竟参与讨论的人越少,越容易得出结果。面对坎昆蜗牛般的速度,去年担任谈判大会主席的前丹麦气候与能源部长、现任欧洲首席气候官员康妮·赫泽高(Connie Hedegaard)向记者抱怨说,今年第一周的谈判进行得太慢了,“(已有的)草案文本仍然太长,不确定性仍然很大,问题仍然太过复杂!”

面对压力,埃斯皮诺萨女士坐不住了。大会官方破例在第一周的周日宣布改变谈判方式,选出5个发达国家和5个发展中国家的代表,配成5对,负责领导共同愿景、适应、融资与技术合作、减缓和《京都议定书》这5个重要议题的讨论,埃斯皮诺萨女士希望借助这个方式加快谈判进程,争取在周二部长级会议开始前拿出几份成形的文本作为部长们讨价还价的基础。

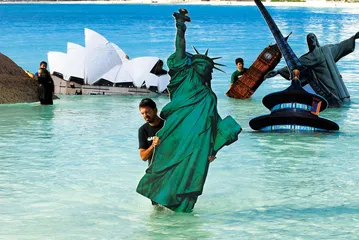

( 12月8日,墨西哥坎昆,环境保护组织成员在水中举着世界地标性建筑的图案抗议,呼吁关注全球气候变暖问题 )

( 12月8日,墨西哥坎昆,环境保护组织成员在水中举着世界地标性建筑的图案抗议,呼吁关注全球气候变暖问题 )

就在这平静中略显焦急的气氛之下,关键的第二周开始了。

平衡的一揽子协议

( 12月3日,墨西哥金塔纳罗奥州的村民在玉米地查看旱情 )

( 12月3日,墨西哥金塔纳罗奥州的村民在玉米地查看旱情 )

12月6日,周一,联合国秘书长潘基文抵达坎昆。

这是潘基文作为秘书长第四次参加联合国气候谈判,一身休闲服的他显得神闲气定,一副胸有成竹的样子。果然,他的第一次公开发言就表示,坎昆不必像哥本哈根那样,一定要谈出什么大结果,所以有希望借此机会在一些次要问题上取得实质性进展。通过一周谈判,这一目标已近在眼前。

( 联合国气候谈判大会主席帕特里西娅·埃斯皮诺萨 )

( 联合国气候谈判大会主席帕特里西娅·埃斯皮诺萨 )

潘基文特别提到了4个方面,即森林、适应、金融和技术转让。其中技术转让问题早已形成了共识,不存在太多争议。适应问题则是近两年才引起广泛关注的话题,因为气候变化的后果已经在全球各地显现出来,受害最严重的大都是一些最不发达的国家,他们急需资金和技术帮助自己适应气候变化,这一点也不存在太多争议。

争议的焦点是森林和金融。计算表明,因为砍伐森林造成的温室气体排放相当于全球温室气体排放总量的17%,贡献率仅次于能源领域。但森林是很多人赖以生存的工具,如果让他们停止砍树,就必须从其他方面补偿。虽然这个大方向没有异议,但关于森林砍伐的测量和计算存在很大争议。为了避免出现拆东墙补西墙的结果,发达国家对热带雨林国家的森林核查和减排量的计算方式提出了严格要求,引起了一些国家的不快,其中某些条款还被认为对森林原住民利益有伤害,遭到了人权组织的抗议。

( 美国能源部长朱棣文 )

( 美国能源部长朱棣文 )

金融的问题更大。《哥本哈根协议》提出发达国家在2010~2012年每年拿出300亿美元快速启动资金帮助发展中国家,此后到2020年为止,每年再拿出1000亿美元。但以玻利瓦尔联盟(ALBA)为首的一批发展中国家则要求发达国家拿出自身GDP的1.5%,大致相当于6000亿美元,并坚持这笔钱一定要由政府出,而不是企业融资、碳税和CDM抽成等其他来源。这笔钱也应该交给发展中国家自行管理,而不是由总部设在纽约的世界银行托管。

这个玻利瓦尔联盟是由古巴和委内瑞拉发起的,目前还包括玻利维亚和尼加拉瓜等8个中北美洲和加勒比地区国家。该联盟具有非常鲜明的社会主义倾向和反美色彩,他们之所以提出如此激进的融资方案,表面原因在于他们拒绝依靠市场的方式应对气候变化,但更主要原因在于,他们坚持这笔钱应该是发达国家为自己的历史责任而做出的赔偿,而不是援助。虽然这个原则被大多数发展中国家所认可,但不少国家在具体措施上表现出了务实的态度。比如代表非洲发言的埃塞俄比亚总理梅莱斯·泽纳维(Meles Zenawi)就提出,目前的情况下让发达国家政府出这么一大笔钱是不现实的。

( 以太阳能为动力的“星球阳光号”双体船于12月6日抵达联合国气候变化大会举办地坎昆,作为其今年环球航行的一部分,制造商说,环球航行旨在向世界推广太阳能等清洁能源 )

( 以太阳能为动力的“星球阳光号”双体船于12月6日抵达联合国气候变化大会举办地坎昆,作为其今年环球航行的一部分,制造商说,环球航行旨在向世界推广太阳能等清洁能源 )

但不管怎样,这4个方面毕竟属于“次要问题”,而且在哥本哈根会议上已经达成了基本的共识。关键的《京都议定书》第二承诺期谈判,以及发展中国家今后应该如何减排,却迟迟没有动静。

发达国家这边,先是日本公开表示不加入《京都议定书》第二承诺期,此后俄罗斯也公开表达了同样的意思,加拿大、澳大利亚和新西兰也在很多场合暗示自己将步日本的后尘。这几个国家之所以敢于无视全世界的指责,原因在于他们相信《京都议定书》已经过时,跟不上时代前进的步伐。当初《京都议定书》签署之时,那37个发达国家的温室气体总排放量占全世界的40%多,可由于“金砖四国”等发展中国家的崛起,这个比例已经下降到30%以下。他们认为,如果不把美国、中国和印度等排放大国加进来,《京都议定书》再完美也不可能实现全球减排的目标。

欧盟虽然没有明确表示不参加《京都议定书》第二承诺期,但也多次暗示如果有更全面的办法,他们愿意考虑。美国不是《京都议定书》签约国,但在《巴厘路线图》的要求下,美国做出了自愿的减排承诺,但这个承诺远比国际社会要求的低。随着民主党在刚结束的中期选举上败给共和党,大家都意识到要美国提高减排指标是不太可能了,更别说让美国加入《京都议定书》了。

发展中国家这边同样问题多多。因为“共同但有区别的责任”这一原则至今仍然成立,发展中国家不愿接受强制性减排,但随着来自发达国家的压力越来越大,发展中国家也在考虑如何进一步加快自身的减排。但这方面的谈判进展十分缓慢,大家还在“法律形式”(Legal Form)的问题上争论不休。所谓法律形式,指的是未来那个想象中的针对发展中国家的协议究竟应该以怎样的面目出现在世人面前:究竟会是一份具有法律效力的议定书,还是像《哥本哈根协议》那样的一份自愿减排承诺?

穷国和富国这两大阵营在哥本哈根较量过一个回合,那次争论的焦点是要求发展中国家的自主减排行动必须“可衡量、可报告、可印证”(MRV),这个MRV涉及国家主权,遭到包括中国在内的不少发展中国家的抵制。为了调和双方矛盾,印度环境部长杰伦·兰密施(Jairam Ramesh)提出了一个折中的办法,取名叫做“国际磋商与分析”(ICA)。简单说,这个方案要求发展中国家每两年自愿提交一份关于自己的减排指标,以及实施情况,取消了来自发达国家的监督,以及未完成目标的惩罚措施。经过一年多磋商,该方案得到了双方的认可。

但是,这绝不等于双方的分歧就此消失了。事实上,ICA的思路正是美国一直坚持并极力推广的。作为世界上仅剩的一个超级大国,美国一直不信任联合国体制,不愿让联合国左右本国的政策。从各方事后公布的很多秘密文件看,《哥本哈根协议》正是在美国的强力推动下才最终成文的,美国一直想把减排大业从《京都议定书》模式中脱离出来,改为各国自愿减排的方式,这一点符合美国的一贯原则,即相信民主和市场经济能解决一切问题。所以,《哥本哈根协议》一改《京都议定书》那种把少数国家绑在一起的做法,改为各国自愿申报自己的减排目标,并且在文本形式上一视同仁,不再区分发达国家和发展中国家。

而在这次坎昆大会上,美国代表团团长托德·斯特恩(Todd Stern)多次强调,一定要谈出一个“平衡的一揽子协议”,原因就在这里。

经过一周的紧张谈判,周五下午16点钟左右,大会主席埃斯皮诺萨女士终于宣布完成了《坎昆决议》草案,并给各国代表两个小时的时间阅读并表决。从大会公布的草案文本看,这份决议在大部分次要问题上均实现了预期的目标,并在某些关键点上向发达国家做出了某种程度的让步。比如,《决议》认可了1000亿美元的融资方案,并同时认可了资金来源的多样性。《决议》决定成立“绿色气候基金”(Green Climate Fund),帮助发展中国家适应气候变化,其资金主要将从1000亿美元中出。该基金由12个发达国家和12个发展中国家各派1名代表负责管理,在运作的前3年将委托世界银行负责管理。

但在关键的“后京都谈判”问题上,这份协议则缺乏力度,基本上维持了《哥本哈根议定书》的水准。比如,“协议”虽然列出了1.5℃这个更为激进的要求,也提出“应及时确保在《京都议定书》第一、第二承诺期之间不出现空当”,但却没有提出任何明确的做法来确保这两个目标的实现。

经过4个多小时的闭门磋商,大会直到晚上20点多才又重新开始。第一个要求发言的是玻利维亚代表,他语气强硬,指责大会没有参考他的意见就制定了这样一份毫无约束力的协议,地球将为此付出代价。但此后除了古巴和沙特表示支持外,几乎所有国家都明确表示不支持。印度代表甚至称大会主席埃斯皮诺萨女士为“女神”,称赞她为气候谈判开创了新时代。

各国代表又争论了5个多小时,大会终于在当地时间周六凌晨3点钟左右结束。埃斯皮诺萨女士拒绝考虑玻利维亚的反对意见,坚持拍板通过了这份《坎昆决议》,并引来了长时间的热烈掌声。但是,这是否意味着未来的联合国决议将不再必须是全票通过?让我们拭目以待。

美国谈判代表托德在全会上发言说,这份协议虽然并不完美,但为大家继续向前走提供了一个坚实的基础。最后他还意味深长地说:“我希望这份协议将为全世界实现低碳经济和可持续未来指出一条新的道路。”

这条新路在哪里呢?真能走通吗?

能源之道

就在主会场争执不休的时候,分会场却暗潮涌动。来自各行各业的专家学者们纷纷提出了各自的解决方案,大家都不约而同把关注点放到了能源上。与能源有关的温室气体占人类活动排放温室气体总量的3/4以上,所谓减排,其本质就是人类能源利用方式的变革。

第二周周一的下午,坎昆气候谈判大会的分会场排起了长队,大家都是来听美国能源部长朱棣文演讲的。美国是公认的气候谈判的最大障碍,而美国减排的重担就落在了这位华裔诺贝尔物理奖获得者身上。

这位部长果然是科学家出身,一上来直奔主题,用碳同位素实验做例子,证明大气中新增的二氧化碳确实是人类活动所排放的,又用卫星数据证明太阳活动强度近年来没有明显变化,因此得出结论说,气候变化确实源于人类活动。之后他又提出了一个之前被很多人忽略的事实,那就是因为地球表面升温幅度过快,深层海水至少还需要100年的时间才能和表层海水达到动态平衡,其结果就是今天人类造的孽100年后还会看到影响,而即使人类从今天开始停止排放二氧化碳,地球大气温度仍会升高。

接着,朱棣文以国际能源署(IEA)的研究结果为根据,对21世纪的第二个10年做出了两项预测:第一,石油价格一定会高于第一个10年;第二,人类即将进入一个二氧化碳(排放)受限制的时代。正是基于这两项预测,奥巴马总统发表讲话称,能源问题既关系到美国的国家安全,又关系到美国的经济发展。美国能源部在朱棣文的领导下,资助了一批新能源技术研究项目,希望从技术的角度解决美国面临的能源问题。

朱棣文列举了5种接受美国能源部资助的新能源项目,包括计算机辅助设计节能建筑、电动车电池、大容量电网级铝电池、转纤维素酶基因植物和人工光合作用。其中,朱棣文预测电动车电池技术将在5年内达到和普通汽油竞争的程度,电网级铝电池技术可以大大节约电能储存和转换的成本,提高现有电网的效率。转纤维素酶技术的目的在于让植物自行生产纤维素酶,降低生物质能的生产成本,但这种酶必须经过改良,平时处于失活状态,等到收割后再用某种外力激活。而人工光合作用就是抛开植物这一步,直接在试管里实现光合作用,如果成功的话将大大提高光合作用的效率,有望一劳永逸地解决能源问题。

“人类凭什么认为自己能够挑战大自然呢?”朱棣文在介绍完这5个看似天方夜谭的新技术项目后,自问自答道:“因为以前人类曾经多次挑战成功过,看看飞机的发展就知道了。人类从鸟那里学会了飞翔的技巧,但飞机远比鸟更能满足人类的需要。”

“太高深了!我感觉自己回到了大学时代,坐在了物理课堂里。”一位美国记者私下对同伴抱怨。

“是啊,他让我再次意识到自己有多笨了。”同伴回答。

这两位美国记者的反应也许可以代表一部分与会者的感觉。朱棣文提出的解决办法太高科技了,因此也就太过遥远了,即使成功,短时间内恐怕也很难普及到广大的发展中国家。事实上,就在朱棣文发表演讲的第二天,联合国举行了一次公开的减排方案研讨会,给各国代表提供了一个展示国情、表达立场的机会。来自挪威的代表说,能源就是一切,要想解决气候问题,就要先解决能源问题。来自塞拉利昂的代表立刻回应说,全世界还有14亿人用不上电,你让这些人使用何种清洁能源呢?印尼代表又站起来说,能源不是全部,还有森林的碳汇也必须考虑在内。莫桑比克的代表却说,大家都在讨论如何减缓气候变化,可我们国家已经是气候变化的受害者了,我们最需要的是适应气候变化的资金和技术支持。马尔代夫的代表又站起来说,大家别再相互争吵了,气候再变下去,我们整个国家都不存在了,所以我们先来做个榜样,保证用10年时间把马尔代夫变成零碳国家。但立刻又有人争辩说,马尔代夫是旅游国家,当然容易了,可其他国家的情况大不一样,还是需要解决能源问题……

联合国秘书长潘基文最后总结道:“解决气候变化问题和促进社会发展必须同时进行,否则就是不公平的。问题是,地球总人口到2050年时将增加50%,那时人类活动导致的温室气体排放量必须降低到现在的50%才能保证气候变化不会威胁到人类的生存安全,这就是人类所面临的50-50-50挑战。”

能源问题是应对挑战的关键。在潘基文的建议下,联合国找来一批专家组成了一个能源顾问小组,用了一年时间写出了一份调查报告,并在坎昆召开发布会,对报告内容进行解读。这份报告为联合国的能源政策制定了两个目标。第一,到2030年时让所有人都能享受到现代化的能源服务。“根据联合国估计,目前尚有24亿人无法享受到可靠的电力服务。”联合国开发计划署(UNDP)主席海伦·克拉克(Helen Clark)女士在发布会上说,“世界上尚有30亿人每天只能依靠柴火和煤炭做饭,每年死于厨房烟尘的总人数高达200万,比死于疟疾的人数还高一倍,其中大部分是妇女和儿童。”

第二,到2030年时将世界总的能源强度降低40%。这个速度大致相当于每年降低2.5%,而人类社会从工业革命至今每年的能源强度降幅平均只有1%,因此这个目标还是相当艰巨的。

“人类的近代史其实就是一场发展和灾难之间的竞赛。”联合国经济和社会事务部可持续发展项目主任塔里克·巴奴里(Tariq Banuri)博士在联合国开发计划署举办的一次边会上总结道,“人类社会发展的动力来自工业、能源、贸易和技术这4大方面,其中能源是最核心的部分。”

巴奴里博士在可持续发展领域工作过很多年,深知其中的难处。他向代表们展示了一张表格,从中可以看出,一个国家的“人类发展指数”(HDI)基本上可以从该国国民的人均能源消耗水平上判断出来。比如美国、欧洲和日本的HDI都在0.95左右,他们的人均能耗也都在120(单位:度电/天,下同)以上;南美洲和东南亚的HDI约在0.75左右,他们的人均能耗则在20到35之间;撒哈拉以南的非洲国家HDI至今仍在0.55左右徘徊,他们的人均能耗大都低于10。

“欧洲和日本的人均能耗在120~ 140,美国的人均能耗高达250,但两者的HDI却差不多,能耗高于100的那部分有很多都被浪费掉了。”巴奴里博士补充说,“这说明发达国家减排的空间还很大。”

这张图还揭示了人类社会发展的本质,那就是发展必将伴随着人均能耗的提高。能源甚至可以被看做发展的动力,没有足够的能源,发展就是空谈。但这也就意味着,随着人类社会的不断发展,减排将越来越困难。

“发展中国家人民为什么没有足够的能源?原因很简单:他们太穷了,付不起。”巴奴里博士说,“化石能源是目前最便宜的能源形式,可再生能源相比之下要贵得多,这就是我们要解决的主要矛盾。”

巴奴里博士提出的解决办法就是把可再生能源当做“幼稚产业”(Infant Industry)来对待,在一开始的时候由各方出面进行强力扶持,并在全球范围内帮助其发展,最终降低其成本,实现可再生能源全面代替传统能源的目标。

但在美国国际开发总署(USAID)看来,发展中国家的新能源革命不用非得依靠所谓“新技术”,甚至不必投入太多资金,因为技术已经有了,商业力量可以自行解决资金问题。USAID下属的“可持续能源商业委员会”(BCSE)在一次边会上介绍了他们的成功经验,这个组织曾经帮助过尼泊尔首都加德满都引进电动出租车。众所周知,加德满都是世界上空气污染最严重的城市之一,满大街的小公共就是罪魁祸首。专家调查发现,尼泊尔有丰富的水电资源,电动车正好可以在用电低谷的晚间充电,费用很便宜。如果在美国生产技术含量较高的电动车发动机和电池,运到尼泊尔后再装到当地人自己生产的车身上,总的使用成本比柴油车更低。但因为尼泊尔政府对柴油提供高达50%的补贴,使得柴油车显出了优势。于是该委员会游说尼泊尔政府,对电动车实行免关税等优惠政策,结果加德满都的出租车司机主动要求购买电动车,并自筹资金,自己解决盈利问题。最终这个项目完全依靠商业运作,无需额外资金就运行了下去,只是因为柴油车司机不断抗议,最终说服尼泊尔政府,拿到了同样的免关税优惠,电动出租车项目这才不再继续扩展了。

尼泊尔国家计划委员会的迪奈什·德福柯塔(Dinesh Devkota)博士从电力普及的角度讲述了同样的故事。尼泊尔的水电资源潜力很大,全国一共蕴藏着4.2万MW的水电,但却只开发了600MW,其结果就是该国至今尚有46%的人口没有用上电,其中大部分人生活在农村。曾经有一种意见认为应该发展大水电,扩大电网的覆盖面,但尼泊尔国家计划委员会通过调查后发现,大水电成本太高,对环境的影响也大,便改为发展以村为单位的小水电,不必依靠国家电网。更为关键的是,尼泊尔政府把为农村人口提供能源当做一种“服务”,而不是“扶贫”来做,鼓励当地老百姓利用电力从事商业性生产,所得收入用于缴电费,其结果就是这些小水电项目没有依靠政府大笔投资,而是完全遵循商业运行模式就能自主运行下去。

事实上,朱棣文在演讲中不止一次地强调,任何新的能源技术都必须让消费者省钱,否则就不会取得成功。这句话暗示了美国政府之所以在减排上态度不积极,就因为目前的技术水平尚不足以让多数人都能从可再生能源项目上省钱。问题在于,时间不等人,如果技术发展的速度跟不上气候变化的脚步,我们是不是就坐以待毙呢?

那次演讲的最后,朱棣文为大家讲了一个小故事。当年美国发射的宇宙飞船“旅行者号”即将飞出太阳系,美国著名科学家兼科普作家卡尔·萨根(Carl Sagan)说服了美国航空航天局,让“旅行者号”翻了个身,最后一次回望地球,并拍摄了一张照片。在这张照片里,地球就像一个毫不起眼的小点混在一大堆星星中间。

看到这张照片后,萨根写道:“再看一眼这个小点,这就是我们的家……地球是目前已知的唯一一个适合人类生存的星球,在可预见的未来,人类不会找到另一个可供自己移民过去的星球。无论你喜欢还是不喜欢,地球是我们唯一的家园。”

这张照片是目前已知的拍摄距离最远的地球照片,但可惜所有看到它的人都生活在地球上,并为每天发生在周围的琐事而操心,无法体会“旅行者号”那最后一眼的深刻含义。■

(感谢英国大使馆文化教育处对本次采访的支持和帮助) 行动谈判坎昆纪实