陈友仁与一个家族遗落的传奇

作者:李菁(文 / 李菁)

( 1927年,陈友仁和宋庆龄在莫斯科中山大学

)

( 1927年,陈友仁和宋庆龄在莫斯科中山大学

)

东方的召唤

被称为“民国外交强人”的陈友仁,其实是一位曾经一句中文都不会讲的华侨。陈友仁出生于南美洲的特立尼达,其父亲“阿陈”陈桂新,是广东客家人,年轻时参加太平天国运动,失败后为了躲避追捕,一路逃到南美洲。在加勒比海的小岛上,阿陈与当地一华侨女子结婚后不久,就迁到英属特立尼达定居。他们辛苦建立了自己的小农庄,并且一起养育了6个孩子,大儿子尤金——也就是后来的陈友仁于1878年出生。

像很多华人家庭的孩子一样,尤金学习刻苦,成绩优秀。20岁时考取律师执照,成立了自己的事务所。第二年,他与当地女子爱茜结婚。爱茜的父亲是法国人,是特立尼达的大庄园主,母亲是法国和非洲的混血儿奴隶。在岳父支持下,尤金成为特立尼达华人社区出名的大律师。“但此时的中国,距离他还很遥远。他既不会中文,也不读与中国有关的书。他受的是英式教育,他更像有修养、思想开明的英国知识阶层。”陈元珍说。

像当地很多富裕阶层一样,尤金定期造访伦敦。在与当地华人社团的交往中,他发现中国的局势已成为海外华人们热议的主题。而尤金也渐渐被古老中国发生的这场革命所吸引。1911年,当他带领全家迁居到英国不久,中国便爆发了轰轰烈烈的辛亥革命。10月底,孙中山到达伦敦,在华人社团召开大会,劝他们回去,为新成立的民国服务。尤金是被孙中山革命精神感召的海外信徒之一,1912年1月,他放弃在伦敦的中产阶级生活,乘坐火车,横穿西伯利亚,向中国进发。“在他登上火车的那一天,他没有一个中国朋友,不会说一个中国字,对他即将被卷入的动乱不停的中国政治一无所知,他唯一拥有的是他异乎寻常的勇气。”跨越时空重新审视这段历史,陈元珍发出一声由衷的赞叹。

在驶向东方的漫漫旅途中,尤金在火车上遇到了同样前往中国的马来西亚华侨伍连德。伍连德受过良好教育,是第一个考入剑桥大学皇后学院的华人。他刚刚帮助哈尔滨遏止了一场可怕的肺鼠疫。相似的背景,使伍连德和尤金迅速熟络起来。在伍连德建议下,尤金恢复了自己的“陈”姓,名字也采用了伍连德的建议“友仁”。于是日后的中国历史便记下这个名字——陈友仁。

( 陈友仁 )

( 陈友仁 )

激烈的“政论家”

陈友仁刚到中国,“虽然他不懂中国话和中国国情,但是他的长处在于对西方法律很熟悉,还有之前曾业余给报刊写过文章。他相信自己会对新的中国有贡献”,陈元珍说。陈友仁很快找到了适合自己的一份工作:为在北京的英文报纸写社论,对中国政治的了解也在此过程中一天天加深。

( 陈友仁的原配妻子爱茜 )

( 陈友仁的原配妻子爱茜 )

陈友仁以《京报》为阵地,亮出坚决而强烈的反袁、反帝制立场。1915年9月的一天,梁启超在自己天津的寓所里邀陈友仁相见,希望能借陈友仁《京报》的阵地与它的影响,让西方列强知道国内的反袁声浪。陈友仁如约发表了对梁启超的访谈。陈元珍后来到英国政府档案馆查阅有关陈友仁的资料时,发现一位英国记者曾在《远东时报》上这样评价陈友仁:“……他左右开弓,乱杀乱砍。他以惊人的勇气,和袁世凯拼命,完全不顾袁一贯对付敌手的残酷无情。”

他的立场以及《京报》的影响力,也赢得了孙中山的关注和赞赏。1916年,廖仲恺受孙中山委托到北京访问时,特地与陈友仁等人会面,廖仲恺向他传递孙中山的意图:希望他利用《京报》继续捍卫民国大业。这次会面也为日后孙中山与陈友仁的政治合作打下了一个基础。

( 陈友仁,张荔英夫妇(摄于1931年) )

( 陈友仁,张荔英夫妇(摄于1931年) )

陈友仁很快将下一个打击目标锁定在段祺瑞身上。1917年5月17日,陈友仁在《京报》上发表了炮轰段祺瑞的第一篇文章,指出日本幕后操纵,迫使中国参加协约国打第一次世界大战。第二天,《京报》又用大号字体,在头版头条上刊了一个大大的标题:出卖中国的秘密协定。文章详细披露:段祺瑞同意让日本人支配东北三省和内蒙古的资源,并且在山东享有种种特别利益,甚至再加上管辖中国军队的权力;作为交换,日本人向段祺瑞提供一亿日元的支持。

“当时《京报》在北京的新一代知识分子中已拥有了大批读者,文章发表后,引起他们的极大反响。”陈元珍说。这无疑也激怒了段祺瑞。文章发表后的第二天深夜,警察闯入办公室,抓走了陈友仁。不久,段祺瑞政府垮台,陈友仁也在朋友的多方营救下出狱,为安全起见,陈友仁决心离开北京前往上海,而此时的他,已被认为是“在中国用英文写作的最杰出的政论家”。

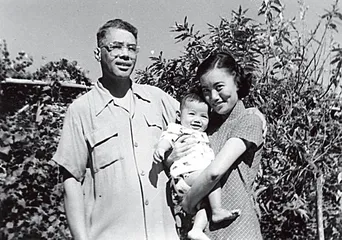

( 陈元珍,陈依范夫妇及儿子合影(摄于1959年) )

( 陈元珍,陈依范夫妇及儿子合影(摄于1959年) )

1917年6月,陈友仁到上海,与孙中山有了第一次正式见面,立刻得到了孙中山的赏识,成为孙中山的“国际事务顾问”。孙中山曾评价说,中国只有三个半精通英文者:一个是辜鸿铭,一个是伍朝枢,另一个就是陈友仁。

1917年孙中山南下广州,就任中华民国军政府大元帅。1918年5月,陈友仁作为广州政府代表团成员之一,前往巴黎,参加“一战”的协约国与同盟国召开的“和平大会”。大概陈友仁本人也没有想到,他竟然会在遥远的凡尔赛得到一枚“重磅炸弹”。

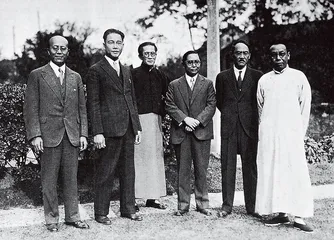

( 1931年,广州国民政府部分委员,左起:伍朝枢、汪精卫、李文范、孙科、陈友仁、邹鲁 )

( 1931年,广州国民政府部分委员,左起:伍朝枢、汪精卫、李文范、孙科、陈友仁、邹鲁 )

在巴黎,虽然广州政府与北京政府代表团最终在美国的斡旋下合为一个代表团,“但彼此同床异梦”。广州政府时刻警惕着北京政府将中国利益出卖给西方。熟悉西方并拥有广泛人脉的陈友仁以中国代表团记者身份四处走访,搜集消息。某天晚上,陈友仁回到宾馆时,发现他的朋友陶利奥在等他。陶利奥是法国的马克思主义者、法国国会议员。陶利奥带陈友仁见了一位神秘的俄国记者“尹珂”。会面后,陶利奥递给陈友仁一个信封,陈友仁打开一看,里面是一份详细的日美秘密协定。

原来,1917年8月,日本派出前外长石井菊次郎为特使,前往美国与国务卿蓝辛进行谈判。经过一番讨价还价,11月达成《蓝辛—石井协定》,日本承认美国的“门户开放”政策,并支持美国建立国联的计划;作为交换,美国承认日本在华享有高于其他国家的利益,把原来德国在华利益转给日本。原来这份《蓝辛—石井协定》与其他绝密文件一起,藏在沙皇的档案馆里。1917年十月革命后,这批档案落入布尔什维克手中。苏联人急于给凡尔赛和会里的西方列强制造麻烦,陈友仁正是合适的人选,于是他们把密件给了陈友仁一份。

( 陈元珍近照 )

( 陈元珍近照 )

陈友仁意识到这份秘密协约的重要性,他立即寄给了孙中山一份。1919年5月2日,北京进步的《晨报》上登载了日本与美国的交易,青年学生们被激怒了。消息迅速传遍了全国其他城市,并触发了中国近代史最大的事件之一——五四运动。

另一方面,陈友仁把密件寄给美国共和党参议员威廉·波雷,他是国会众议院外交事务委员会主席,正带头反对民主党威尔逊总统筹建国联的计划。在波雷的建议下,陈友仁给正在考虑是否通过美国加入国联提案的参议院写了封信,陈述美国为何不应该对日本扩张主义让步。这封信在美国引起巨大反响。

“大哥丕士曾经说过,陈友仁在凡尔赛揭露威尔逊总统是‘the beginning of undoing of Wilson’(威尔逊总统垮台的前奏)。这种说法当然有些夸张了,可以说是原因之一吧。”美国由此意识到山东问题的严重性。山东问题像个烫手的山芋,搞得威尔逊总统不敢碰。不久,他的参加国联的提案在参议院被否决,民主党人在1920年的总统选举中败北;而在中国国内,处于重重压力之下的北京政府,不得不同意代表团拒绝签凡尔赛和约。

“亲密助手”

1918年6月,受桂系军阀排挤的孙中山回到上海,在革命事业中频频受挫的他注意到了苏联的十月革命,帮助孙中山处理国际关系事务的陈友仁也建议他可以考虑与苏联结盟。在陈友仁的建议下,孙中山给他的旧相识、当时已是苏联外交部长的契切林写信,祝贺列宁当选,意在希望重新建立联系。这封信由陈友仁在《京报》的可靠助手李朝宜悄悄带出法租界寄走,另一封信则由陈友仁带到美国。“在美国的一次群众大会上,陈友仁把孙中山祝贺列宁的信交给一位华人,托他利用安全的渠道寄到莫斯科,可是陈友仁自始至终没有透露这个神秘的信使是谁,包括他的家人。”陈元珍说。

这封信以及给契切林的信最终是否寄到了莫斯科,尚不得而知。但是1919年7月25日,苏联代理外交委员长加拉罕在《真理报》上发表文章,表示愿意放弃沙俄时代对中国侵略所取得的利益。在陈元珍看来,加拉罕的这番话应该是呼应孙中山的贺信而来的。

当孙中山后来与苏联的联系越来越频繁的时候,英语成为孙中山与苏联交换官方与半官方文件时所采用的语言,此时的陈友仁便扮演了很重要的角色。

“陈友仁为孙中山先生修订并翻译三民主义,撰写英文版的《建国大纲》和《国民政府的组织》,这是非常重要的。”陈元珍说,当时国民党右派攻击《第一次国民党代表大会宣言》是鲍罗廷用俄文写作的,然后译成中文,让孙中山签署;而左派则把这一功劳归给鲍罗廷和中共,其实,这些英文文件背后的操刀者都是陈友仁。

“孙中山先生早年留学美国,英文的说和读能力都很不错,但是相对而言,写作能力稍差一些。而英文是陈友仁的母语,他又是律师,英文写作比较严密,所以国民党第一次代表大会中的文件都是他写的。”陈元珍说,1920年以前,孙中山从不用英文起草文件,“他的老三民主义都是中文写的,而之后这些文件都是英文的,说明是其他人代写,那个人就是陈友仁”。

1924年11月,已身患重病的孙中山到了北京。在孙中山的随员里,陈友仁精通英文,汪精卫精通中文。两人各自承担了遗嘱的英文与中文部分。孙中山逝世前一天,陈友仁代为起草英文《致苏联遗书》,重申国民政府反对帝国主义,坚持中苏友好政策。尽管陈友仁在这一阶段扮演了重要的历史角色,但是孙中山碍于党内右派的压力,不便给陈友仁主持一个有实力的部门,所以陈友仁的公开头衔是“空军部长”,管理三架旧飞机。有人讽刺他是“吹热气的部长”。

陈友仁鲜明的亲苏左派立场,也招致不少恶意攻击。一位英国记者在报纸上如此抨击他:“陈友仁会写,把鲍罗廷的冷酷而夸大的构思,化作洪水喷发出来”,“陈友仁是他(鲍罗廷)的口舌,喇叭手”,他还讥讽陈友仁是“鲍罗廷的实现毒计的刀笔吏”。

“陈友仁时代”

1926年3月,陈友仁接任广州国民政府外交部长,此时举世瞩目的省港大罢工已持续了9个月。当时英国方面强调“沙面事件”引发省港大罢工,可是到底是谁先开枪根本说不清楚,陈友仁在谈判中提出搁置“谁开第一枪”的问题,先解决被英兵打杀的50多个工人的赔偿问题,并建议由中、英双方政府各自拿出一笔钱平定罢工。陈友仁又表示,如果英国政府对他的建议充耳不闻,“国民党不得不单方面结束省港大罢工,并且通过由英国控制的海关增收百分之二点五的进口货的特别税法”。这项额外税收还能赔偿罢工工人的损失。最终,英国人让步,陈友仁取得了重大的外交胜利。而汉口、九江英租界的收回,则是陈友仁对大英帝国又一次外交上的胜利。

“一般历史书上讲到这一事件,大略地谈谈群众在李立三等人的领导下,冲入英租界,陈友仁被迫收回英租界。其实它真实的过程要复杂得多。”陈元珍说。1926年的五六月间,李立三等人带领群众冲进汉口的日本租界与英租界。英国、美国、日本、法国与意大利的战舰配合各社团的志愿部队,把李立三带领的革命群众赶回中国城,几乎全军覆没。

当时中共的激进分子,比如李立三等人,反对陈友仁用外交手段化解纠纷。他们说,工人阶级在中共领导下占领英租界,功劳应该全部归于他们,不许陈友仁这个资产阶级分子沾光。陈友仁力排众议,熟知英国法律的他劝说大家:“收回租界一事必须依法完成。固然可以用暴力手段冲破英租界的铁丝网,但能不能留守是另一回事。如果没有一纸协议证明收回租界是合法的,英国军队随时可以开进租界。”被群众运动所威慑的英国人最终也同意回到谈判桌上,经过前后16次谈判,陈友仁与英国代表签了一份《陈-奥麦莱协议》。过去的英租界改名为汉口市“第三特别行政区”。陈友仁为外交解决中国租界问题提供了一个先例。

虽然武汉政府从建立到失败总共不到7个月的时间,但是它在外交战线上的杰出成就却颇值得一提。这一时期的陈友仁风光无限,报纸上几乎天天可见他的名字,从某种意义上讲,孱弱的政府也成就了外交强人陈友仁和“陈友仁时代”。

“超乎寻常的友情”

1927年,中国政坛以至国际社会爆出了一个令人震惊的“绯闻”:宋庆龄与孙中山的亲密助手陈友仁结婚了。这并不是流传于街谈巷议之中的传闻,甚至美联社和当年的《时代》周刊都言之凿凿地登载了这个消息。

国共分裂后不久,1927年9月,陈友仁与宋庆龄到苏联访问,陈友仁的两个女儿茜兰、友兰一同前往。“他们到了莫斯科后,苏联政府曾请他们到高加索度假;当他们返回莫斯科时,在火车站,一名英国记者上前祝他们新婚快乐。陈友仁和宋庆龄非常惊讶。”陈元珍说,陈友仁后来才知道,美联社在1927年9月28日播发了这样一条电讯,称“前国民党外交部部长陈友仁和国民党之父孙中山的遗孀已在莫斯科结婚”。

当年这个传闻也在国内掀起轩然大波,并在后来普遍被认为是在蒋介石授意下进行的恶意攻击,但是当陈元珍重新审视这段材料时,她认为散播这一消息的真正主角是苏联政府。“陈友仁后来了解到,有一天,一群西方记者们闲聊蒋介石与宋美龄即将举行的婚礼,这时一名《真理报》记者插嘴说,他也有特大新闻:陈友仁与孙中山的遗孀在高加索欢度蜜月。”而这一切的目的,在陈元珍看来,源于苏联要对中国的操控。

1928年3月陈友仁与宋庆龄在莫斯科分别,为了避嫌,宋庆龄到了柏林,陈友仁到了法国,当年陈友仁投身中国革命后,他的太太爱茜一直在伦敦生活。“陈友仁始终没有把他的夫人接到中国,也有他的难处,中国没有一天是安稳的,爱茜又一句中文都不会讲,在中国怎么生活?”除了现实的困难之外,陈友仁忧虑的,还是国内一直对他身份的攻击。一直对陈友仁耿耿于怀的蒋介石就称他为“外国人”,攻击他在拿“苏联的钱”。他还曾公开指责陈友仁:“我们奉劝你回到你出生长大的特立尼达去,回到你的妻儿的怀抱中去,不要再将自己的意愿强加于中国人民身上,干涉他们的内政。”如果此时再把他的混血太太带到中国,陈友仁知道,只会招致更多对自己的恶毒攻击。而时刻担心丈夫的爱茜在48岁那年去世。

1930年,陈友仁再婚,娶了张静江的第四个女儿张荔英。“早在20年代张荔英回国探亲的时候,就认识了陈友仁。陈友仁到巴黎去的时候,宋庆龄说:张荔英也在巴黎,你去看看她。两人最后走到了一起,说起来,也算是宋庆龄做的媒吧。”陈元珍说,陈友仁结婚时,宋庆龄还亲自赶到巴黎参加了婚礼。

陈友仁的几个孩子们,也都承认陈友仁与宋庆龄之间存在“超乎寻常的友情”,在陈元珍看来,这是一种“发乎情,止乎礼”的关系。陈友仁与宋庆龄的联系从未中断过。此后,每当有大的事件,陈友仁都征求宋庆龄的意见。两人也经常共同署名出现在对外反蒋的一些通电上。

陈依范后来告诉陈元珍,抗战胜利后,周恩来还曾把一项特殊任务交给他:周恩来给宋庆龄写了一封信,让陈依范转交。在信里周恩来建议宋庆龄同陈依范讨论如何同英国和西欧的进步团体建立联系,以有助于她开展救济工作。可是,私下里周恩来要陈依范“捎带一个绝密的口信”。其内容是,如果中共与民主党派组织联合政府,中共方面希望推选宋庆龄为国家主席,以便于得到西方政府的认可。“负责统战的周恩来也清楚,与宋庆龄联络的工作,交给陈友仁的儿子,是最合适不过了。”陈元珍说。

福州事变失败后,陈友仁遭到国民政府通缉而流亡巴黎,1938年又回到香港。1942年珍珠港事变后,日本军队占领香港。藏身半岛酒店的陈友仁被日军查出而遭逮捕。陈友仁后来被押送到上海并被软禁,逼迫他加入汪精卫政府。1944年5月,日军驻上海的总司令对陈友仁发出最后通牒,如果他再不投降,后果自负。陈友仁并未屈服。他那时牙痛,日军司令部派牙医替他拔牙,没想到陈友仁因此而丧命。陈友仁之死,当时曾满城风雨,外界普遍怀疑是日本占领军总部在幕后操纵,暗杀了他。陈友仁后来被葬在八宝山革命公墓。

比陈友仁小31岁的张荔英也是一位传奇式女子,她出生于巴黎,家境优越的她青年时期在法国和美国接受绘画教育,以画静物著称。张荔英与陈友仁两人婚后感情甚好。1941年,他们在香港一同被日军拘捕并被转押送至上海,长期遭软禁。陈友仁逝世后,张荔英直到“二战”结束后才被释放。张荔英后来定居于新加坡,被誉为“新加坡六大先驱画家之一”,直到1993年去世。

续写传奇

陈友仁与原配妻子爱茜一共生育了4个孩子,杰克(陈依范)是他最小的儿子。出生在特立尼达的杰克,3岁时随全家迁到伦敦,受父亲影响,思想左倾。“他对中国革命、对中国的感情,让我这个地地道道的中国人都自愧不如。”陈元珍谈起丈夫,感慨连连。

陈依范的个人经历,也从侧面见证了中国革命的一些片断:当年当北伐军节节胜利时,已在伦敦工作的陈依范被父亲召到中国,蒋介石“清共”后,为了保护鲍罗廷的安全,陈依范奉父亲之命,与哥哥陈丕士等一道护送鲍罗廷离开汉口,经过冯玉祥控制区,横穿茫茫戈壁返回苏联。同行的还有美国著名记者安娜·路易斯特朗。之后陈依范在苏联生活了一段时间,与王明、李立三等中共领导人都有过接触。

1938年夏,陈依范从美国返回中国,在周恩来帮助下到延安。当时恰好毛泽东未来的夫人江青也初抵延安,与陈依范住在同一个招待所。陈依范还用相机拍下了意气风发、满面笑容的江青。陈依范曾希望长期留在延安,周恩来则告诉他,更希望他向西方读者介绍中国革命。于是陈依范用漫画的形式,在世界很多地方巡展,为中国的抗战宣传、呐喊。抗战胜利后,中共方面希望陈依范回到伦敦,创办新华通讯社伦敦分社。

新中国成立后,经张治中女儿张素初的介绍,在中央电影局剧本创作所工作的陈元珍与陈依范结识,并于1958年结婚。陈元珍感受到了陈依范身边有一个“奇妙的圆圈”,帮助他们躲过了很多政治风浪。“文革”中,当陈依范受冲击时,陈元珍又用自己的智慧,巧妙地帮助不会中文的陈依范渡过一道又一道的难关。他们的故事,与父亲“民国外交强人”陈友仁以及祖父“太平天国战士”阿陈,串联起了中国150年的沉重历史。■ 历史中国近代史家族一个陈友仁陈友张荔英孙中山遗嘱宋庆龄陈元孙中山陈依范京报遗落传奇明朝历史共产主义