木活字印刷术:东源谱师的生存与传承

作者:三联生活周刊(文 / 贾子建)

( 申遗成功,东源村的各级木活字印刷术传承人与子侄辈相聚在展示馆 )

( 申遗成功,东源村的各级木活字印刷术传承人与子侄辈相聚在展示馆 )

活着的木活字

见到王超辉时,他正忙得要命。“中国木活字文化村展示馆”200平方米左右的院子里站满了从温州市区来参观的中学生。他面前的桌子上放着3块刻有不同图案和文字的乌黑木板。只见他用一把粗棕刷蘸上墨汁,在刻板上反复刷涂,然后将一张红纸覆在上面,接着用另一把棕制的刷子在纸面上不停地轻轻扫动,直到纸背慢慢显出刻板上的墨迹,待到将红纸揭下来,一首李清照的《醉花阴》就完整地呈现在了眼前。桌上摆着说明:亲自体验5元,而王超辉印的每张2元。一边收钱,一边印刷,三块刻板,从人群聚集到散去将近一小时里,粗粗算,王超辉应该有百十来块的收入。

学生散去,显出一丝疲态的王超辉把一把零钱装进口袋。作为国家级木活字印刷非物质文化遗产传承人,他每月至少要在东源村的展示馆里工作10天。屋子空了,我们才发现在桌旁一排摆放着10个乌黑的字盘。字盘的格局很像算盘,被一个木条横向分隔成两部分,密密麻麻地摆放着的是一个个1厘米见方的活字块。字块在墨汁的常年浸润下变得漆黑,只有用手指捏起来,才能看出是木头制成的。“刻活字必须用棠梨木,这种木头花纹细密,质地又硬,不容易变形。”除了这些1厘米见方的大活字,墙角堆放的几个字盘上的字仅有5毫米见方。“这些大字是印人名用的,小字印人名下面注的生辰八字、住址等具体信息,所有的字加起来应该有2万多个吧。”王超辉说。

大小两套活字的使用是为东源木活字印刷的特殊用途——制作族谱而设计的,木活字印刷术在东源村能够传承至今,也得益于这些传承人的特殊身份——谱师。“这些活字是祖上传下来的,大部分字都有200多年的历史。”根据东源村王氏家族的《太原郡王氏宗谱》记载,元泰定元年(1324年)前后,王氏第11代的王法懋就已经在福建安溪一带以修族谱为业。清乾隆元年,王法懋的后裔王思勋率领5个儿子迁居到现在的瑞安平阳坑东源村,同时也把木活字印家谱的手艺带到了瑞安。“从我近几年收集的清代以来东源王氏为各地宗族制作的数十种木活字宗谱来看,木活字印刷和修谱手艺在东源王氏家族中至少传承300年十余代人从未中断。通过联姻、收徒等方式,木活字印刷技艺在一些外姓家族里也传承了好几代。王超辉是王家第33世。”吴小淮对本刊记者说。

字块上都是反刻的繁体字,王超辉却对每一个字的位置了然于心。“这个字体叫老宋体,自明朝以来,老宋体因为其字形方正,根基扎实,就长期作为官方字体出现在法令、告示等严肃庄重的文字场合。”现在还会刻字的谱师已经不多。“以前也不是所有谱师都会刻字,有专门的刻字师傅。不过,我们确定的11位传承人都是经过考核的,每一位都要会从刻字、印刷到装订的全部手艺。”瑞安市非物质文化遗产保护中心主任郑建俊对本刊记者说。

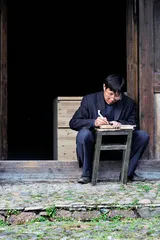

( 国家级木活字传承人王超辉正坐在门槛上“写模、刻模” )

( 国家级木活字传承人王超辉正坐在门槛上“写模、刻模” )

谱师把自己的全套活字字盘称为“一担”,因为以前出外制谱时,字盘总要被上下码放好,然后用扁担一挑出门。“刻字是个辛苦活儿,先要用毛笔把字反写在木块上,再用刻刀刻,平均一个活字要刻10分钟左右,一天最多也就刻七八十个,刻一套活字怎么也得一年。”木活字传承人潘朝良从19岁开始跟随舅父学习制谱技艺,23岁才得以出师单干,他的一担活字已经被温州市博物馆收藏。

左手执文稿,右手在字盘上捡字,王超辉一次可以捡4个字,根本不用俯身仔细查验。“‘君王立殿堂,朝辅尽纯良。庶民如律礼,平大净封张……’‘君’就是说把所有带‘君’字边的字放在一行,比如‘群’、‘尹’字,‘王’就是指带所有带王字部首的放在一行,‘堂’是取上面的那部分。”活字在字盘上的位置是依照这首五言32句160字的捡字诗来确定的。

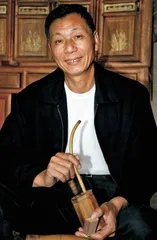

( 活字印刷协会副会长张益铄对木活字雕刻和印刷也很精通,他家堆积着厚厚的一堆字盘 )

( 活字印刷协会副会长张益铄对木活字雕刻和印刷也很精通,他家堆积着厚厚的一堆字盘 )

看似简单的印刷也藏着学问。谱师们把在排好的印版上刷墨叫“下刷”。“木活字受干湿影响大,刷多少墨要根据一年季节和天气情况定,春夏雨水多刷一次就够了,秋冬干燥要多刷几次,否则宣纸放上去,少了看不清,多了又模糊成一块。”王超辉解释道,“放上宣纸后,用‘上刷’在宣纸上来回刷动,力道适中很重要,这样字迹才能清楚,又不会把纸弄破。”几十上百页的纸印好后,还要打圈、划支、打洞孔、下纸捻、裁边、上封面、订外线。在谱师们眼中,木活字印刷术只是族谱制作中的一个重要环节,而一本族谱的完成则有近20道工序,每道工序都有讲究,并不比刻字、印刷来得简单。

是工匠,也是“先生”

( 展示馆内的“字盘”与“拓印模板”可供游客体验 )

( 展示馆内的“字盘”与“拓印模板”可供游客体验 )

展示馆中收藏的族谱比想象中的大。“这种最普通的是四开,有的还要大,那就要看宗族的喜好了。宗谱的版式主要是两种,序、跋、志的版式和一般古籍相同,世系图则分为三裁和四裁两种,都是五大格,每个为一代,意为五世同堂。”东源村活字印刷协会会长王法炉对本刊记者说。各个族谱的扉页上几乎都有“平阳坑镇东源村××梓辑”的落款。古人以“付梓”来称呼刻字印刷,而“梓辑”则是东源村的谱师们对修谱全部程序的概括性称谓。

“做谱都是上门服务,我们去做谱,族里的老人会带着我们挨家挨户走一圈,族人知道我们的身份后都会很恭敬地称呼一声‘先生’,我们温州这边有的还会给红包。”王超辉说。旧时,修谱大都是些不入仕的读书人养家糊口的副业,王氏家族的先祖亦如此,至今王家的祖屋里还留有多张乡试喜报的痕迹。而现代谱师们则大多没有读过几年书,十几岁年纪拜师,修谱技艺是他们赖以为生的职业。从文人到匠人的转变,使谱师身上既有对木活字印刷的技艺追求,又承载着谱牒文化、宗族文化的传统内涵。

“拜师时,师傅就讲入行要有三心:留心、小心、坚心。为什么这么说?因为在制谱之前,谱师要读旧谱、识支系、排行次、开丁(采访),这个工作就像人口普查一样,非常繁琐,最后要能捋清楚宗族支派的繁衍谱系,这样才能往下续新谱。最麻烦的是采访,也就是要确定每一个人丁的信息。很多农村的老人文化程度低,沟通起来有困难,以前没有手机的时候,在外地的支系还要特意跑去寻访,现在用手机也一定要联系到每个人确认信息。做谱师最大的忌讳就是把活人标成死者,把谱系关系弄错也会让族人很不舒服。”制谱过程中的诸多不易让潘朝良感慨不已。

养家糊口的生存技艺促使谱师们成了谱牒文化方面的专家,他们熟悉甲子纪年、通识《康熙字典》,认识冷僻字和异体字,了解古文语法,甚至能撰写谱文,尽管很多人都是地道的农民,没有念过几年书。王超辉19岁学艺时,繁体字曾让只有高小文化的他犯难。“那时候就翻父亲留下的《华山字典》,遇到生字就背,一年多时间几乎把字典翻烂,也记下了很多字。“刻木活字既要细心又要掌握好刀法手劲,还要有一手好毛笔字,这字还得是反写。王超辉性格比较固执,特别能吃苦,硬是把手艺学到了家。”跟拍东源谱师长达9年时间的吴小淮对每个谱师的经历都了如指掌。

浙江省木活字印刷非物质文化遗产传承人王钏巧是谱师中的文化人,初中毕业回村没能当上代课教师的他开始学修谱。他对修谱的历史文化情结更为看重,在帮永嘉徐氏修谱的过程中,他将其中记述的地方历史活动的记载都保留了下来,特别是关于温州地区古代抗击海盗的内容。在帮乐清叶氏修谱时,他从族人提供的史料中收集了很多百姓生活变迁的细节记录,作为历史资料留存下来。在王钏巧看来,“看历史有不同的方法,以君王朝代看是大历史,而宗谱记载是小历史,小历史是大历史的枝叶”。

制谱中的文化细节不一而足。几十上百页印好后,谱师要在世系图各人名上方盖上红圈,使支系线条转折处更加美观。讲究的要在红圈中刻上“衍”字,表示人丁兴旺、后世绵长,寓意吉祥。“由于世系图每页只能容纳五代,凡是后代生衍的,必须转页接续,就要在人名下方盖上红色的‘提’字,这叫‘五世一提’。”吴小淮对本刊记者说。谱师还要负责在世系图中用红线明确分出血缘关系和辈分承递的路线,竖线是直系上下辈次,横线是同胞平辈。“最后一道世系红线是要到宗族圆谱祭典那天才画上,以示新谱梓辑完成。”

为什么是东源

“为什么木活字印刷可以在东源传承至今?”在东源村展示馆亲眼见证木活字印刷过程后的每一个参观者都提出这样的疑问。

沈括在《梦溪笔谈》中记载,北宋庆历年间(1041~1048年),毕升用带有黏性的胶泥烧制成泥活字,开创了印刷史上的新时代。其后百年,元代学者王祯利用木活字主持印制了《旌德县志》,他还规定了制作木活字的规格,发明了轮盘捡字盘,并把木活字印刷的全过程记载下来,刊录在所著的《农书》中,《农书》也成为了世界上最早的关于木活字印刷术的文献。“造板墨作印盔,削竹片为行,雕板木为字。”东源木活字仍然沿用书中记录的古老工艺。然而,根据《中国古籍善本书目》收录的从古到清末56787个编号的图书统计,活字与非活字本的比例仅为1∶167,而木活字本更少。1690年,康熙皇帝曾下令在故宫武英殿设立修书处,用木活字刊行书籍,这是有关大规模木活字印刷的唯一记载。无论是毕升还是王祯,虽然有史料记载,但都没有留下活字印刷品。1991年,宁夏贺兰山一座古代佛塔遗址中出土的经书《吉祥遍至口和本续》有错排、漏排、数字倒置等活字版印本特征,被认定为迄今发现最早的12世纪中期的木活字印刷品。

“宗谱印量都比较少,一般也就印四五套,不需要保留印版,而且每隔20~30年,甚至有的地方不到10年就得续修,所以从成本和操作难度上考虑,木活字都是最佳选择。”王法炉解释道,“但是真正能让木活字印刷留存下来的,还是我们温州一带宗族文化浓厚,对修宗谱的需求一直很旺盛。”

吴小淮从2002年瑞安市政府筹建“中国木活字印刷文化村展示馆”时开始关注东源村的谱师,“开始只是帮助政府做些宣传推广,后来就一直关注”。9年里,他在浙南、闽北地区跟踪拍摄工作中的谱师生活,同时专心钻研古籍,考察东源村木活字印刷的流变。“2008年申报国家非物质文化遗产的材料就是我写的。”吴小淮对东源活字印刷的历史环境有着更为深刻的认识,“温州及周边的浙东南、闽北是典型的移民社会,古时人烟稀少,从现存的宗谱考察迁徙路线,基本上是两条:一是宋代以前为避战乱迁到福建闽南,明清时期分支迁过来;二是北宋南渡时迁徙定居的移民。颠沛流离、聚族而居的生存背景让这一带的宗族观念非常强烈。永嘉学派的影响在这一带影响也非常大,朱熹曾说:‘三世不修谱,当以不孝论。’即使‘文革’期间,温州一带的修谱工作也没有中断过。有需求就有市场,有市场就有经营的行当。”

吴小淮拍摄的一组照片记录了宗族举行盛大的圆谱祭祖仪式的全过程,族谱和谱师都在其中扮演着相当重要的角色。鼓乐齐鸣声中,新谱被摆在祠堂的主祭案头,享受香火供奉。族人请出历代祖宗神位,续上新一代子嗣繁昌诰辞。谱师主持圆谱祭典,族长、宗子,或依据社会名望、经济状况推选各房、各辈代表担任主祭裔孙。向祖宗献谱后,族谱还要在族人手中传递,以示源远流长。“宗族认为修族谱可以求得祖先保佑,谱师念诵的祭文里有一句就是:重修宗谱,欣庆圆编。先灵赫赫,世泽绵绵。伏以觞飨,族运永祚。”

周边地区强烈的宗族观念和修谱需求给了木活字印刷术和谱牒梓辑手艺数百年传承的土壤,但对于生活在其中的人来说只是平淡生活中的一部分。2001年11月,《瑞安日报》刊出了《千年古文明还在我们身边:东源村再现木刻活字印刷术》一文,在媒体的接连转载中,东源木活字印刷作为活字印刷术源于中国的实物证明才引起世人的关注。在瑞安市政府的大力扶持下,以东源王氏祖屋为基础建成的“中国木活字印刷文化村展示馆”2004年正式对外开放。2008年,瑞安木活字印刷技术被列入第二批国家非物质文化遗产名录。北京奥运会开幕式上,长达6分45秒的木活字表演,让瑞安活字印刷技术在全世界数亿观众眼前亮相。如今,东源村只是行政称谓,它的文化名片是“中国木活字印刷文化村”。

生存与传承

东源村并不大,200户左右,人口不到1800人。做谱师这一行的现在只有60多人。“头两年比较多,多的时候有100人,这几年有些人搬走了,有些人觉得赚不到钱不做了。”当了多年村支书的展示馆副馆长王士生对村里的情况非常了解,他告诉本刊记者,在这60多人里,能够掌握全套木活字印刷手艺的也不过20人左右,现在大多在50岁以上,其中经各级政府认定的木活字印刷技术传承人则只有11位。

“即使会木活字,我们现在主要也是用铅活字排版,这两年有些人脑子活,都开始用电脑排版了。”潘朝良对本刊记者坦言,“关键还是在于木活字的成本太高。”谱师的收入主要来自于开丁的多少。对于谱师来说,一般遇到的都是两三千人的家族规模,而上万人的就是大家族、大工程了。“我一般接的都是大族。刘伯温的后人就在温州这边,他们家就是个3万人丁的大族,我带着十来个人,足足帮他们做了半年多才做完。”摊到每个人丁份上的钱是包括了人工、纸张等所有成本来进行核算的,电脑排版、铅字印刷、木活字印刷的报价相当悬殊。“打比方说,电脑排版我要收8块钱一个人丁,铅活字印刷就要10块钱,而木活字的话不能少于15块钱。制谱之前,我们都要跟宗族的人讲清楚,他们喜欢哪样的我们就做哪样的。不过从这几年的生意来看,大多都会选铅活字。电脑制作的没有印刷的凹凸感,手感不好,而木活字成本太高,又不够漂亮,选木活字的连一成都不到。”

在谱师们眼里,木活字比起铅活字有天然的劣势:刻字手艺难学,没有多年的工夫不可能学下来;印刷上对用墨量、刷墨力度要求高;即使手艺再精湛,印出来的文字也会有大小、深浅的区别,不够整齐美观。“铅活字就好多了,现在可以向专门的铸字师傅订字,字体大小规格都是一样的,印刷要求也不高,像你这样的外行练习两下就都没问题,而且印出来的字墨色均匀、大小统一,更漂亮。”王法炉对本刊记者说。

节约时间也是降低成本的一种方式。旧时,谱师住祠堂,吃公粮,报酬并不高,一家老少随谱而行,一年做一个谱也是正常的。现代谱师仍然住祠堂,但公粮已经改成了现金,如果生意连续,一年接几个活计,少则挣三四万元,多则十几万、几十万元都有可能。“木活字排版印刷很慢,一天最多印出两页来就不错,我用铅字排版可以印三四页,电脑排就更不用说了。虽然收费低些,但日工资实际上是多出来很多的。”谱师行业并没有严格的师徒规矩,也不限定男女之别和亲缘关系,相比于其他技艺,为了完成工作而形成的合作关系远远重要于对技艺传承的责任感。潘朝良如今已是班主,只管接活儿,他带着兄弟和同村十来个人搭班制谱,一年的工作从年头排到年尾。

在村中采访听到最多的是“如果没有政府支持,木活字印刷必然要消亡”的论调,相比于其他谱师的“与时俱进”,王超辉有自己的固执。他是目前唯一一个还在使用木活字印刷技术印制族谱的传承人。“那些选铅字的宗族还是不懂,只知道省钱,只看见铅字印的漂亮,不懂得这个技艺的宝贵。”在王超辉看来,讲究的家族认为谱是老古式的,就一定要用老古式的木活字去配才相称。2008年,王超辉受温州临江程氏宗祠的邀请,为现任非盟主席让·平的父亲程志平的家族修印了木活字宗谱。

宗族修谱需求虽然是一种常态,但续谱的长时间间隔和服务地域的有限性让制谱的需求量增加得并不多。随着温州制造业的飞速发展,谱师也不再是村民眼中艳羡的“手艺、稳定、高收入”职业,即使制谱从木活字到铅活字再到电脑排版,不断通过降低成本来提高利润,但村中更多的年轻人还是选择了出外闯荡。“两个儿子都跟我学会了木活字印刷的手艺,不过觉得干这行赚不到大钱,他们俩都先后到广州开工厂去了。”木活字印刷术传承人张益铄说起两个儿子神情有些黯然,没有儿子搭班,一年里他只接了两个人丁不多的修谱工作,其余时间则帮展示馆印制“寨寮溪”风景区的旅游丛书。“木活字印刷术要怎么保护和传承?我们也在想各种办法,开印刷社刊印古籍或许是一条可以探索的道路。”郑建俊对本刊记者说。■ 生存活字印刷术谱师传承东源印刷工艺文化印刷行业印刷厂