主粮坚挺

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

资本市场总是先人一步。CPI数据刚出台,管理层甚至还没来得及表态,大宗商品已经应声而落。短短5个交易日,“上涨明星”白糖、棉花和橡胶下跌了20%,股市更是一泻300点。浸淫在资本市场,你会得到一个再简单不过的事实——仅凭着管理层的“威仪”,食品价格警报刹那间已经解除。可一旦走进真实的市场,看到卖米的柜台前排起的长队,才会真正意识到降物价绝不是一蹴而就的事。

粮食中权重最大的稻米,价格始终坚挺,11月16日甚至创出了历史新高,价格直逼2600元/吨,已比9月份的价格高出了20%。另外两大主粮小麦和玉米价格也仅下降了2%和3%不等。商品市场上跌得最厉害的几个品种,都是前期最具投机性的品种。针对本轮农产品涨价,市场曾出现了“供需失衡说”、“热钱炒作论”等众多解释。恐慌气氛中主粮仍维持高位,进一步证明了市场基本面供需面偏紧的事实,“热钱炒作说”只适用于一些小品种。

10月份CPI4.4%的涨幅中,食品类价格上涨10.1%,为CPI涨幅“贡献”了74%。食品中最引人注目的是蔬菜,同比涨幅1/3。但食品价格中起决定作用的却不是蔬菜,构成食品CPI的八大类食品子项中蔬菜只占到第三位,前两位分别是肉禽及其制品、粮食。粮食各细项中,大米占CPI权重为1.56%,几乎占了粮食权重的一半;猪肉占CPI的权重为3.03%,将近肉禽及其制品的一半。因为处于食物链的上端,主粮影响到居民食品消费的方方面面,可谓牵一发动全身。相比主粮,许多时下热炒的小品种并不对CPI产生直接影响,比如白糖和棉花,根本没出现在CPI的权重表中,也就意味着其价格变动并不直接对食品价格和CPI产生影响。

主粮的价格,恰恰是农产品价格中最难以降下来的。根据渤海证券的一份研究报告,近年来众多农作物中,如果核算成每亩纯收益,在我国种植苹果的收益最高,接近2000元/亩。种植其余作物,收益便一落千丈,种油菜籽和甜菜,纯收益300~400元/亩。种植稻谷的收益,近300元/亩;而种植大豆、玉米、小麦的收益更低,在200元左右波动。如果从种植成本利润率来看,则是油料作物(包括大豆和油菜籽)以及苹果利润率最高,在50%以上;粮食作物成本利润率一般在30%左右。尽管大多农产品成本利润率在30%以上,但由于规模较小,农民总体收益较小,若以全国每户农民2亩地,作物种植季为一年两熟制,以每亩平均种植收益在300元/亩来计算,那么一年的总收益也不过1200元。这与农民外出打工收益相比差距悬殊。因为基数低,即使考虑到今年粮价上涨的因素,今年种植各种主粮每亩毛收入也不过增加200~300元,但同时,各种农资费用的上涨吞噬了收入的大部分,纯收入增长有限。结果是,由于玉米、果蔬等种植效益较高,稻谷、小麦、棉花等种植面积在逐年缩减。

一方面,务农收益远低于务工收益;另一方面,经济作物产出多于粮食,结果便是资本和劳力向精耕细作的经济作物和工业单向流动,留给主粮的似乎只有价格调整一条路。国家每年提高收购保底价格以刺激主粮生产,连年丰收,可居民消费水平正以数倍于农村的速度增长,带来了原有农产品消费结构的巨变,其结果便是多种农产品供不应求。实际上,2009年我国已经成为玉米的净进口国,优质稻谷的进口力度也有增无减。大豆、棉花消费则严重依赖进口。2008年的全球粮食危机中,由于我国粮食大幅度增产,国内价格相对于全球市场保持平稳。今年我们的产量未能达到高水平,供求矛盾便暴露出来,引发进口量大增。据农业部数据,上半年我国谷物进口量为248.4万吨,同比增长60.7%;谷物净进口182.0万吨,同比扩大1.2倍。其中大米进口17.4万吨,同比增长44.3%;玉米进口8.8万吨,同比扩大26.3倍;小麦进口84.5万吨,同比扩大1.1倍。

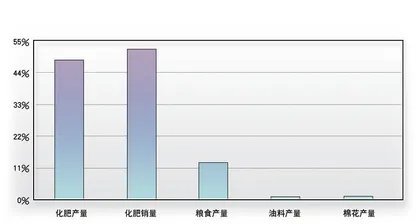

与5亿吨的年产量比起来,248万吨的净进口似乎可以忽略不计。然而随着城镇化和消费结构的持续改变,一个更富裕的消费群体却给本已处于紧平衡的粮食生产愈来愈严峻的挑战。耕地潜力只有4%的基础上,由于人多地少,我国很少使用轮耕、休耕等自然方式来保持地力,只能通过大量使用化肥来弥补地力不足,其直接结果是单产增长乏力。即使是袁隆平院士超级杂交稻第三期目标也打算借助化肥来实现。

主粮涨价,虽给城市人口造成一定压力,却是缩短城乡差距的希望所在。这个意义上,主粮价格也是易涨难跌。■ 坚挺主粮