“嫦娥二号”启程奔月

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 10月1日,搭载“嫦娥二号”卫星的“长征三号丙”运载火箭点火升空 )

( 10月1日,搭载“嫦娥二号”卫星的“长征三号丙”运载火箭点火升空 )

发射倒计时

10月1日当天下午16点半,我们从西昌市出发,一路向北,经航天大道进入108国道,随后转入一条通往西昌卫星发射中心的专用高速公路。这条高速路在发射前8小时已警戒隔离,隔一段就能看到停靠在路边的军队和警察的车辆,其他公路和高速路交织的地方,偶尔能见到一些驾驶私家车来观看卫星发射的游人。

一小时后,我们来到西昌卫星发射中心的一个山坡上,这里距离即将发射的“长征三号丙”火箭不足1公里,是观看火箭发射的绝好位置。

此时,高97米、重4600吨的活动勤务塔已经开到了发射场坪的另一端,发射塔上“长三丙”火箭伫立在发射塔架的怀抱中。苍翠的大山环抱着发射场,山下一块块黄色的田地里树立着成捆的稻草,刚刚收割完的稻田呈现一副宁静祥和的光景。

天色渐暗,乌云开始往山间集中,偶有细小的雨点落下。倒计时1小时,蓝色隔离罩撤离。倒计时45分钟后,回转平台护箭部分打开发出的声音远远传来,火箭逐渐显露。约莫到了倒计时25分钟的时候,回转平台护箭部分全部打开,“长三丙”火箭“赤裸裸”暴露在大家面前,整流罩上“中国探月工程”的标志清晰可见。

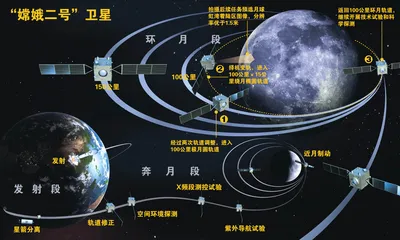

( “嫦娥二号”奔月、环月段过程详解 )

( “嫦娥二号”奔月、环月段过程详解 )

雨点滴滴答答密集起来,山坡上等待观看火箭发射的记者和工作人员家属纷纷撑起了雨伞。“火箭发射不担心阴天和小雨,最怕的是雷电。像这样的雨,不会影响发射。”基地工作人员罗阳前两天介绍情况时这样说。

倒计时15分钟,火箭上端冒出白色烟雾。“‘长三丙’是三级低温液体火箭,一、二级和两个助推器使用的是常规推进剂,第三级使用质量更轻、能量更高的低温推进剂液氢和液氧作为燃料,储存温度分别是-253℃和-186℃。尽管燃料储箱进行了极高水平的保温设计,火箭周围的空气还是会被迅速冷凝成水蒸气,就看到了白色的烟雾。由于是低温加注,火箭和燃料管道的接头部位会结霜,工作人员必须不停地用惰性气体吹接头直至发射前最后几秒,防止结霜结冰。”罗阳说。

“长三丙”火箭的整个加注工作分为常规加注和低温加注两个阶段。按照工作计划,于9月30上午完成了常规燃烧剂偏二基甲肼的加注,下午进行常规氧化剂四氧化二氮的加注。而低温推进剂液氢和液氧的加注只能从发射前8小时开始,至发射前几分钟才结束。“一旦开始加注低温推进剂,发射就进入不可逆状态。如果改变发射计划,卸载推进剂将付出更大成本和承担更大安全风险。”罗阳说。

此刻,发射场上正在进行发射前的低温推进剂加注工作,这是整个发射前准备工作中最关键的工作。10分钟、5分钟……发射时间越来越近,躁动的人群安静下来,人们放低了声调,摄影和摄像记者在最后一刻调整自己的镜头,将焦点全部对准了“长三丙”火箭。

凝神静听,远方传来“1分钟准备!”的号令。扶持火箭的摆杆迅速摆开,发射塔架上和火箭相连的各系统设备瞬间脱落。“……5,4,3,2,1!”下午18点59分57秒,橘红色的火焰从火箭底部喷薄而出,随着震天巨响,“长三丙”在惊天动地的呼啸声中拔地而起,直刺苍穹。火箭拖着长长的火柱,向东南方向飞去,在天空中画出一条长长的白色轨迹,一眨眼功夫便遁入苍穹,震耳欲聋的轰鸣声也渐行渐远,不过几分钟,大地就恢复了平静,唯有发射塔边腾起的一大团白色烟雾遮住了半个青山,过了五六分钟才烟消云散。

据介绍,如果天气晴好,肉眼能看到发射后约2分钟时火箭助推器分离;如果云层过厚,火箭在几秒钟之后就会消失在人们的视线里。今天的天气状况显然属于后者。

而发射场上空遗留下来的白色烟雾也并非火箭燃烧的痕迹。“火箭发射时,喷出的火焰温度高达3000℃,所以塔架下面有一个很大的水池,被称为导流槽。将这个池子注满水,可以防止火箭发射时火焰上蹿,又可以给火箭形成巨大的反推力,如果这个池子里没有水,喷出的火焰很可能往上蹿,烧毁塔架。当火焰喷到导流槽里,400吨水立刻瞬间蒸发,腾起大团的白雾。”罗阳说。

火箭:初出茅庐,大显身手

“嫦娥二号”卫星分秒不差,再次实现了零窗口发射。

星箭分离后,罗巧军长出了一口气说:“终于把这一关过了。”罗巧军是航天科技集团公司六院“长三甲”系列火箭副总设计师,于发射前3小时进入西昌卫星发射中心指控大厅。虽然已经亲历过二十八九次火箭发射,包括“长征三号丙”火箭全部的5次发射,但是前一天晚上她还是没有睡安生。“‘嫦娥二号’奔月影响很大,压力很大。长征系列火箭也经历过很大失败,根本不敢掉以轻心。”她说。

她负责三级火箭动力系统,“二级火箭启动时我就开始变得很紧张,三级火箭分离时更加紧张,等到星箭分离才舒了一口气”。

2007年10月24日18时5分4秒,发射“嫦娥一号”的“长三甲”火箭就在“零窗口”成功点火发射。2009年3月1日,“嫦娥一号”漂亮转身,飞向预定撞击点——月球“丰富海”地域。“由于‘嫦娥一号’是在‘零窗口’发射,卫星节省了120公斤燃料,延长了4个月的寿命,完成大量拓展性试验探测任务,最后实现了可控撞月。”中国探月工程副总设计师于登云说,“所谓零窗口,即是在发射窗口的前沿分秒不差地点火发射。由于自转和公转原因,地球与月球的距离每分每秒都在发生变化。经计算,‘嫦娥二号’必须在两者距离最短的3天内发射,每个窗口仅35分钟。一旦错过,下一个发射窗口要等很长时间。”从理论上讲,火箭在发射窗口升空并将卫星送入预定轨道,都算是成功,但是在10月1日35分钟的窗口时间内,“零窗口”发射能比按照窗口后沿发射节省180公斤卫星燃料,对于携燃料仅1300多公斤的“嫦娥二号”卫星来说,这一点弥足珍贵。

发射“嫦娥二号”卫星的火箭是长征系列火箭家族的“小弟”。2007年,发射“嫦娥一号”使用的是“长征三号甲”火箭,它是这个家族的“老大哥”,曾成功将18颗卫星送入预定轨道,它的稳定发挥为其赢得了“金牌火箭”的美誉,而“长征三号乙”和“长征三号丙”均是这个火箭家族里的小弟兄。其中“长三乙”火箭虽然阅历较少,却是国内目前推力最大的火箭,高轨卫星的载重量达到5.5吨,其他系列的火箭只能望其项背。而“长三丙”火箭更为年轻,第一次飞行是在2008年上半年,“嫦娥二号”的发射只是它的第5次飞行,如此艰巨的任务为何会让初出茅庐的“小弟”披甲上阵?

“相比‘嫦娥一号’卫星,‘嫦娥二号’卫星增加了技术试验分系统,于是就增加了130多公斤的重量,重达2480公斤。同时,因为‘嫦娥二号’要直接奔入地月转移轨道,需要推力更大的火箭将卫星奔月的初速度提高到近每秒11公里。这两个要求对于没有助推的‘长三甲’火箭来说,有点心有余而力不足,对于有着4个助推器的‘长三乙’火箭来说,有点大材小用。而有着两个助推器的‘长三丙’火箭,正好可以满足轨道和推力的要求,一点儿也不浪费。”航天科技集团公司一院“嫦娥探月”工程运载火箭系统总指挥岑拯说,“长三丙”火箭接受“嫦娥二号”,被航天人士戏称为终于“娶到”了“二姑娘”。

有人做过形象的比喻:“嫦娥一号”卫星采用的调相发射轨道犹如让卫星通过“走步梯”的方式,在星箭分离后依靠自身的动力达到奔月点,而“嫦娥二号”卫星直接由火箭送入地月转移轨道奔月口,好像坐的是“电梯”,一步到位。“‘嫦娥一号’卫星发射的时候,考虑最多的是首次飞行的成功要求,所以采用了火箭的常规发射方式。‘嫦娥二号’卫星发射时,‘一号’卫星已经积累了成功经验,所以就采用了新的发射方式。”岑拯说。

这种地月转移轨道的发射方式,可以大大缩短卫星奔月的时间。“嫦娥二号”卫星的奔月时间只有近5天,比“嫦娥一号”卫星缩短了一半还多。“‘嫦娥二号’发射成功,验证了火箭直接把卫星送上地月转移轨道的技术和能力,这种发射将成为我国探月后续工程采用的轨道方式。”岑拯说。

卫星:“二姑娘”奔月

“嫦娥二号”被航天人亲昵地称为“二姑娘”,它原本是“嫦娥一号”的备用星。发射“嫦娥一号”时,为确保绕月飞行的成功,准备了两颗卫星。“如果‘嫦娥一号’没有实现当初的目标,可能就会发射这颗备用星,‘嫦娥一号’的任务圆满完成了,这颗卫星就成为我国探月工程二期卫星的先导星,主要任务是为探月工程二期进行前期工程验证和测试,是二期的‘探路者’。”“嫦娥二号”总设计师黄江川介绍道。

“虽然是‘嫦娥一号’的备份星,但是‘嫦娥二号’面临风险的难度系数比‘嫦娥一号’卫星要大得多。”黄江川介绍说。能否顺利进入地月转移轨道入口,是“嫦娥二号”卫星面临的第一个风险。根据地球、月亮、太阳的运动规律,卫星进入地月转移轨道的窗口时间非常短,如果星箭分离时卫星没有准确进入地月转移轨道入口,就需要对卫星轨道进行调整,这会使卫星上的燃料提前消耗,如果偏差过大,就将影响后续任务的执行。

“嫦娥二号”需要从100公里的圆轨道直接切入近月点15公里、远月点100公里的椭圆轨道。月球运转的自传周期和它绕地球的公转周期一样,都是一个月时间,所以在地球上始终只能看到月球的一面,另一面则永远无法看到。“嫦娥二号”卫星要成像的备选着陆区在月球的正面,就是月球朝向地球的一面。那么要实施近月点15公里、远月点100公里的轨道变轨,让这个轨道的近月点正好在备选区域的话,卫星就必须在月球背面变轨。而此时,地面的遥测信号没法进行传递,卫星进入不可人为干预和控制的阶段,只好依靠已经设置好的程序自行操作。“这一点,相比‘嫦娥一号’卫星来说,‘嫦娥二号’卫星的风险大大提高了。”黄江川不由自主加重了语气。

“嫦娥二号”卫星面临的最大风险是能否精确“刹车”,即卫星通过近月制动能否被月球重力场捕获。“在近月制动点的时候,卫星对月球来说实际上处在非闭合的轨道上,如果不及时刹车,就不能成为卫星。”黄江川一边介绍,一边比划着轨道曲线,“如果刹车不够,卫星仍然会飞出月球的引力范围,不能被月球捕获,从而不能环绕月球。”从理论上说,可能几个月甚至半年之后,技术人员将有机会使卫星重新被捕获,“但到那时候,我们就要几乎耗尽所有的燃料来控制卫星回到月球,而此时可能的代价是卫星重新回到月球后已经没有了燃料或者只有很少燃料,后续的科学任务就没有办法完成”。

同时,点火时间过长,会造成卫星轨道低于15公里,“此时卫星的飞行速度约是每秒2公里,即便是每秒米级的误差,都可能撞上月球”。根据人类现有的月球探测数据,月球上最高的山在1万米以上,如果卫星点火的时机不对,就会加大撞上高山的可能。

所以第一次近月制动至关重要,刹车成功的话,卫星会处在近月点200公里、远月点8000公里左右的椭圆轨道上。这时候卫星就是月球卫星了,它已经不可能跑出月球的引力范围。如果刹车力量过大,卫星就会撞上月球,后果同样不堪设想。

“嫦娥二号”进入月球轨道后,还要获取更加清晰的月球表面三维影像。“嫦娥一号”拍摄月球照片的分辨率是120米,“嫦娥二号”将在100公里圆轨道时对后续的月球着陆器预选区进行优于10米分辨率的成像实验,在近月点15公里、远月点100公里的轨道上进行1.5米分辨率成像的实验。“这和‘嫦娥一号’拍摄的月球图像有什么区别?打个比方,‘嫦娥一号’拍摄的图片就像是看黑白电视,‘嫦娥二号’拍摄的图片就像你看央视的高清频道,两者差很多。”“嫦娥二号”任务测控系统总设计师钱卫平说。

“嫦娥一号”当初选择撞月来结束自己的生命,“嫦娥二号”的结局会怎样?黄江川告诉记者,“嫦娥一号”卫星最后“受控撞月”是额外完成的任务,能如此“超额”完成任务,主要是因为卫星状态依然良好且还剩有足够的燃料,可以对其轨道进行精确控制。“嫦娥二号”卫星的发射将采用地月转移轨道技术,火箭直接把卫星送入奔月轨道,可以大大节省卫星的燃料,因此如果各项任务顺利的话,“嫦娥二号”卫星在完成半年的规定动作后,仍会有相当数量的燃料剩余,这为“二姑娘”同样能够超额完成任务奠定了基础。

“‘二姑娘’的命运可能有三种,但是还没有下最终结论。”一种意见是,可以根据卫星在轨运行的情况,对“嫦娥二号”卫星传回的数据进行综合研究,对月球做补充探测,最终可以考虑卫星落月,这将为“嫦娥三号”等后续任务提供技术验证。第二种设想是让“二姑娘”“远嫁”他方,飞出地月环境,飞向更远的太空,验证我国更远宇宙空间的深空探测能力。第三种设想是让“二姑娘”回“娘家”,即让它沿着月地转移轨道,飞回地球并成为地球卫星。

“最终采用哪种方式,还要看前期主任务执行情况以及卫星的状态和能力,到时候各方专家肯定会汇集到一起,共同研究,决定‘二姑娘’的终极命运。但我相信一个最起码的思路是,会为卫星选择一个最具意义、可利用价值最大的归宿。”黄江川说。

发射场:搭好戏台子

“大家都觉得‘嫦娥二号’和‘长三丙’火箭,一个是女主角一个是男主角,二者搭戏很精彩,但是却忽略了演出的这个舞台——发射场。”西昌卫星发射中心党委书记孙保卫总是强调这一点。有一次他和一个记者朋友聊天,人家问:是不是科学家们把卫星火箭运到这儿来,放在场坪上,点火上去就行了?孙保卫觉得大家这样理解发射场让他很遗憾,“简单说是这样的,但实际上这背后有很多学问,能否允许它点火,点火能否成功,成功以后卫星能否正常运行,都取决于发射场的工作”。

我国目前有三个航天发射场——酒泉卫星发射中心、太原卫星发射中心和西昌卫星发射中心,三个卫星发射中心承担了不同的任务。“从中国地图上可以看出,这三个卫星发射中心的分布,酒泉卫星发射中心在内蒙古额济纳旗境内,太原卫星发射中心在山西省岢岚县,均属高纬度,西昌卫星发射中心处在中国的西南,北纬28度,纬度较低。”西昌卫星发射中心副主任赵民介绍。

三个卫星发射中心承担了不同任务。“酒泉在我国西北,一般是向东南方向发射,卫星运行轨道的倾角多是40多度、50多度和70度左右,这是因为上世纪50年代末、60年代初搞航天发射的时候,我们国家还很穷,没有海上测控船,就借助陆地搞测控。而且酒泉发射的轨道高度较低,典型的轨道高度是350公里高的载人航天轨道,杨利伟就在酒泉升入太空。”

“太原卫星发射中心在山西,负责发射极轨卫星。”所谓极轨卫星,就是卫星的轨道通过地球的南北极,而且轨道是与太阳同步的,也就是说,它们每天两次飞越地球表面上的同一个点,而且总是在同一个钟点。“极轨卫星比较典型的代表是中巴地球资源卫星,以及1997年发射的美国的两颗铱星,轨道高度约是700~1000公里。选择位于北边的太原卫星作为发射中心,也是借助我们国家腹地搞陆上测控。”

而西昌卫星发射中心是低纬度,这个纬度很适合发射地球同步定点卫星,轨道高度3.6万公里,这个轨道很适合奔月,所以,“嫦娥”发射的任务就落到了西昌卫星发射中心头上。“我们这里每次执行发射任务都要出动测量船,而酒泉和太原基地发射时基本不用,除了酒泉执行载人航天任务时出动了海上测量船。载人航天入轨后航天员的安全要时刻监控,飞船需要及时测控,所以出动了海上测量船,而西昌发射的火箭向东飞,经过台湾上空就到了太平洋。三级火箭在天上飞行25分钟,比其他两个中心火箭飞行时间更长,如果没有海上测量船的保障就完不成任务。”

这三个中心使用的火箭也有所不同。酒泉卫星发射中心所使用的火箭基本上是二级火箭,其中载人航天发射使用的“长征二号F”火箭有4个助推。太原卫星发射中心使用的有两级火箭和三级火箭,但都没有助推。西昌卫星发射中心的火箭均为三级火箭,有的有2个或4个助推,有的没有助推。

对于发射中心究竟是做什么的这个问题,赵民解释道:“运载火箭和卫星研制好之后,火箭通过铁路运输、卫星通过飞机运来,经过如此的长途颠簸,它们就不能立刻点火发射,需要经过很多的测试检查,没有问题后才能转到发射台上去点火发射。卫星、运载火箭、有效载荷各方面都有很多工作人员从北京、上海以及全国各地来到发射场。”

此外,火箭推进剂的加注也是发射场的工作。赵民说:“卫星有卫星的推进剂,火箭有火箭的推进剂,其中火箭有常规温度推进剂,也有低温推进剂。这些推进剂的运输、保管、加注,包括精确的加注控制都是发射中心的任务。‘嫦娥二号’要飞到月球上去,需要加多少推进剂,精度如何?加少了速度达不到,飞不过去,加多了也不行,起飞受到影响。特别是低温推进剂加注好之后燃料还得不断挥发,要时刻监视液氢、液氧挥发的程度,时刻补加到发射前几分钟才停止,所以我们发射前非常紧张。”

这里还负责气象保障工作,赵民说:“现在我们是看天吃饭。我们希望10月1日准时准点发射,如果老天不帮忙,那还得调整。”西昌卫星中心坐落在大凉山深处,海拔1800多米,“南方本来就多雨、多雷电,我们这个山沟沟里阴晴莫测,白天大太阳晒了一天,到了傍晚云彩来了,雷电来了,降雨紧跟着就过来了。气象预报如果报得准,发射才有一个保障,如果把推进剂加注进去之后电闪雷鸣或者大暴雨,那就麻烦大了。历史上曾经出现过因为气象没有报准,推进剂加注后没法卸出来的事故,那就只好等待天气好转再重新组织发射。所以,气候保障也不可小觑。”

今年全国有15次卫星发射任务,西昌卫星发射中心承担了包括“嫦娥二号”在内的8次发射,其中有6次集中在下半年。“岁数大一点的人可能记得‘三星高照迎新年’,过去我们国家一年打三颗卫星已经是三星高照,现在几乎是一月一发,是一个很大的进步。”■ 奔月二号嫦娥启程