日常生活批判

作者:薛巍(文 / 薛巍)

(

)

(

)

拉康变成专为你服务的侍从

《与苏格拉底吃早餐》这个书名,在台湾被演绎成“和苏格拉底吃早餐,与福柯一起跑步,跟着弗洛伊德去购物,随着密尔去翘班:哲学家教你学会过一天”。这本书分析了一天中的每一个小时,告诉你历史上最伟大的哲学家从我们的日常行为中看出了什么意义。在书中,你会看到卢克莱修向你解释为什么不要预做准备是比较好的,会听到爱默生建议你该怎样安排假期(“我们环游世界是为了寻找美,但是我们必须与美同行才能发现它”),从荣格那里得到解梦的洞见,从密尔那里明了翘班的念头(在最好的情形下,翘班带来的自由只不过是暂时的,在最坏的情形下,这种自由根本就是虚假的,你并没有辞职,只不过是模拟了那种自由的感觉)。

日常生活哲学已经成了一种出版现象。喜欢哲学的读者以不菲的价格买下这类书后,就可以跟柏拉图一起喝咖啡,跟亚里士多德一起乘坐出租车,跟歌德讨论爱情,听卢梭谈狗、维特根斯坦谈披头士。这类书有些有价值,但很多都只是打着哲学的幌子骗钱。“跟苏格拉斯吃早餐”是不是只是一个营销的噱头呢?读完全书会发现,作者罗伯特·罗兰·史密斯援引心理学家、作家、制片人和哲学家的理论,反思了各种我们熟悉的日常活动,包括洗澡、看电视和做爱。他写得既机智、风趣又好读,比如他玩了一个很妙的文字游戏:“跟黑格尔一起吃百吉饼,跟培根一起吃鸡蛋。”(a bagel with Hegel and eggs with Bacon)

史密斯是《标准晚报》人生课题的专栏作家,曾经在牛津大学教授英国文学,撰写过关于莎士比亚、贝克特的论文。过去10年间他是一位管理咨询人士,与公司的经理们一道制订商业策略和组织改革方案。所以他熟悉公司人的生活,他写的通俗哲学著作也不单单引用了哲学家们的观点。他对理论的胃口既贪婪又多样化,但绝不只是求量大。

《与苏格拉底吃早餐》之所以拉上苏格拉底,是因为这位古希腊哲学家说过:“未经省察的生活是不值得过的。”省察一整天的生活,当然要从早餐甚至醒来、梳洗打扮开始。然后是去上班,上班中途可能会溜号,业余时间的购物、健身、度假、聚会。

苏格拉底关于省察过的生活的观点指引着整个讨论过程,但是,在随后的省察中,苏格拉底的名字就很少出现了。欧洲大陆的哲学家纷纷登场:“当你身处健身房之中时,社会历史学家米歇尔·福柯将跟在你的身边,为你解释为什么说你的日常锻炼是国家控制你的一部分;作为心理分析学家的雅克·拉康,将变成专门为你服务的侍从,当你紧盯着试衣间里的镜子左右端详的时候,他会向你揭露自我陶醉的危险;当你在工作的时候,马克思将向你耳语如何才能避免成为工资的奴隶;你将会遇到马基雅维里,他提出了有关如何举办一次成功的聚会的建议;听到卡尔·施密特讨论为什么跟你的爱人发生争执可能是一件好事,以及如何避免在浴缸里面睡觉。”

作者还引用17世纪的政治理论家托马斯·霍布斯的理论,解释为什么说人们早晨的通勤显现出了我们身上的野蛮性。在“看医生”这一章中,提到有关痛苦的严肃性研究。在“做晚餐、吃晚餐”一章中,引用的是法国的人类学知识。

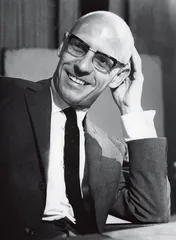

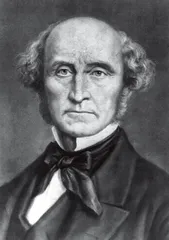

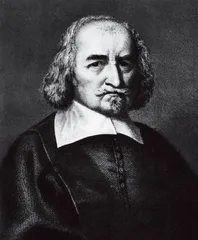

( 左至右为:17世纪英国政治理论家托马斯·霍布斯,20世纪法国社会历史学家米歇尔·福柯,19世纪英国经济学家和哲学家约翰·密尔 )

( 左至右为:17世纪英国政治理论家托马斯·霍布斯,20世纪法国社会历史学家米歇尔·福柯,19世纪英国经济学家和哲学家约翰·密尔 )

非人格化权威与身体的规训

史密斯的书中有一些硬伤。该书的第一句话说:“鉴于苏格拉底是被人用毒药谋杀的,所以在接受他共进早餐的邀请之前,你也许会犹豫一下。但是,导致他被毒死的原因,却也正好能使他成为一个非常不错的早餐伙伴。那个原因,就是他的好奇心。”准确地说,苏格拉底不是被人谋杀的,他是在被宣判死刑后拒绝逃走、自己服毒药身亡的。

( 《与苏格拉底吃早餐》(中文版) )

( 《与苏格拉底吃早餐》(中文版) )

在第一章中,史密斯写道:“黑格尔的理论启发了各个学派的思想,包括雅各布·布克哈特、爱德华·温克尔曼和卡尔·马克思。如果黑格尔对历史的解释未曾以其对雅利安人天命的阐述为纳粹的理论提供材料,要取笑它就容易得多了。”在他写到尼采的时候,他却没有指出,尼采是纳粹最喜欢的哲学家,大概是因为他的偶像之一福柯是一位尼采主义者。

但史密斯确实在日常行为中看出了我们没有想到的内涵。连我们在早晨让自己变得干净的习惯都潜藏着一种信念——那意味着:“我们是世界改良论者,在本质上属于乐天派,并具有一种坚定的信念:这个世界不仅会变好,而且我们还能够通过让自己变得更好的同时,使世界也变得更好。”

又如,参加聚会意味着:“你同意除了个人魅力什么都不带。你既不倚靠自己的地位,也不需要溜须拍马——你以友情的名义进场,聚会的含义是融入,以既不考虑自己的资格也不关心社会地位的方式融入。”

每天上班挤地铁的人不会想到,这是社会生活中冲突与秩序的关系的一幅缩略图。“在一列被上班族挤满了的地铁中,一种不言而喻的竞争气氛正在蔓延。那种拥有同一个目的的感觉从来不可能得到彻底的协调和一致。上班途中的人们参与的是一场所有人对所有人的战争。”

“所有人对所有人的战争”这个惯用语来自托马斯·霍布斯。在霍布斯所处的17世纪,世界的框架正在被自由市场晃得吱吱作响。自由市场正是这么多人在早晨起来赶去上班的目的所在。正是自由市场的未来前景,让霍布斯得出了一个哲学结论:在没有约束的前提下,互相竞争的个人出于获得好处的目的,将会让自己变得骚动起来,“内战”即将爆发。为了阻止这种情况的发生,我们必须采取措施来维持和平。

霍布斯恰当地描述了早晨人们上班期间秩序和混乱的交点。一方面,潜在的攻击性增强,它怂恿你用肘推开他人,挤到前面去,每个人都只考虑自己。另一方面,我们也同意并遵守那些我们身边能起到控制作用的机制,主要是红灯。

红灯的作用不仅是一种后勤保障,它表明每个人都会轮到通行的机会,因此在很大程度上,红灯对上班之旅的管制跟公正有关。每天早晨,当你等待红灯变绿灯的时候,你都会想到这一崇高的原则。

红灯还与权威有关,从这个意义上来说,它是纯粹霍布斯主义的设施。它的权威是很难加以否认的。你可以闯红灯,但你的良心会谴责你,因为你知道红灯的权威性是无可争辩的。为什么会是这样呢?因为它的权威性是非人格化的,或者说是抽象的,因此比交警的权威更强大,交警的人性化因素使他的权威变得更有争议性。他毕竟只是我们当中的一员。抽象的权威正是霍布斯所说的所有社会为了保护他们自己不受自己的伤害、保护他们处理相互之间的分歧与言语不合时所需要的。

史密斯关于健身的讨论就像是提出了一种阴谋论。健身房里出现了越来越多的诊疗室。那些皮肤光滑、戴着监听器在健身房里走来走去的运动科学毕业生们,向人们的潜意识里发出这样的信息:别试着在家里这么进行锻炼。环顾健身房四周那些特殊的设施——计算机控制的心脏监控器、健康控制记忆卡、人体解剖学图片——只会让这种信息得到强化。“健身房让你相信,你不是那个能够管理自己身体的人,所以,还是把身体交给这些专家来管理吧。”

按照福柯的说法,假如身体不具备反抗能力,那国家根本就不必去让身体变得驯服。在这里,身体被当成了一种政治性的武器以及抵抗行为的代理人。俄罗斯文学理论家巴赫金认为,身体具备保持异议的力量,所以能逃避统治阶级规定的标准。身体是一种天然野生的东西,并倾向于不规范的状态。如果健身房是国家经营的一种机构,用来把不规则的原材料变成规则的形状,那么我们应该用反对健身房的东西来取代它。“假如你自己的身体跟维纳斯或阿多尼斯相比有点差距的话,你根本就不必感到绝望,因为你每一英寸多余的腰围,都诉说了你身上所具备的革命性。”

史密斯这本书大部分都写得很轻松,很小心地不冒犯很多人的感受,观点都比较温和。但他在几个地方透露了他反资本主义的立场。在关于工作的一章中,他说:“很难去精准地确定咨询业和制造业的客户关系管理等到底是干什么的,也很难去解释任何人都需要因此去付钱的原因。毕竟,这些工作的最主要模式就是交谈。而对于那些相信雇佣就意味着花钱所换来的是用手完成的劳动的人来说,花钱雇人来交谈,看起来既荒诞又不正当。或许工作将来也可能重新回到其本质形式,不再需要那么多的夸夸其谈,而是更多实打实的劳动。”在思考醒来时,他说:“我们生活在资本主义社会之中,身处城市里的我们从来不睡觉。机械和金钱造成的狂热造成了一种全球性的生产性失眠症。”■ 批判日常生活