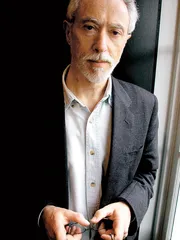

《夏日》中的库切

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

( J.M.库切和他的作品 《夏日》 )

( J.M.库切和他的作品 《夏日》 )

2009年出版的J.M.库切的《夏日》,普遍被认为是他自传三部曲的第三部,前两部分别是《男孩》和《青春》。他在《男孩》中回忆童年,从他8岁时父亲失去公职全家搬到温切斯特写到中学毕业,通过一个男孩眼中的资产阶级家庭见证欧洲古老帝国的影响在南非社会播种下的祸根。在《青春》中,从男孩大学毕业讲起,到他在英国的IBM工作,是个一心要回到宗主国寻找想象中的经典文学沙龙的来自殖民地满腹委屈的文艺青年。而《夏日》,同样根植于库切的亲身经历。上世纪60年代末库切去了美国,因为参与反战游行被驱逐出境,《青春》中发誓不再回南非的他,只好再次回到祖国谋生。《夏日》并不是严格意义的自传,比如他当时的妻儿都在小说中隐去,真实和虚构都混淆在一起,通过虚构事实的方式来触及真实。

与他的上一部小说《凶年纪事》一样,《夏日》中又尝试了一种文体试验。故事讲的是,在库切死后,有人想要搜集材料为他写一部传记。这位传记作者从库切遗留下的笔记中找到若干线索,从加拿大的安大略省到南非,从巴西到巴黎,做了一系列采访,采访的人包括库切的情人、表姐和同事,很多部分就是以采访对答的形式写就,以此构建了70年代初库切在南非的一段经历,实际上是库切自己写自己。在《凶年纪事》中,库切谈到陀思妥耶夫斯基的小说《卡拉马佐夫兄弟》,他说他为伊凡的选择落泪,作为一个彻底的怀疑论者,伊凡不给他的信仰留出一丝的余地。可借助这个细节来理解《夏日》中库切的心境——无可选择地回到了他一直想逃避的出生之地,尴尬地降落回他曾经义无反顾地离开的亲友们中间。此前他的人生主题一直是“怎样逃离污秽”,但人到中年才发现,其实“无处可逃”。

纳博科夫曾经这样描述萨缪尔·贝克特的戏剧:“就像老人做的梦。这种狼狈相有点类似卡夫卡的人物,外表叫人不舒服,恶心。贝克特的作品就是那种不舒服的东西有趣。”而库切1969年在美国得州奥斯汀大学获得博士学位的论文就是关于《萨缪尔·贝克特作品风格的计算机分析》。两位作家对库切的影响,不仅是《夏日》中库切的一位情人走入他简陋的气味不佳的房间,看到书桌上放着贝克特和卡夫卡的作品,而是那种令人不舒服的灰色气质一直流淌在作品中。1970年初,也正是库切开始出版小说的时间,他的小说《幽暗之地》、《内陆深处》等陆续出版。但《夏日》中库切的生前好友提供的证词,逐渐形成库切在那时候的一幅肖像:邋遢,孤单,固执,古怪,拘谨且极度自我封闭。

库切一直以来给人留下遁世和远离社交场合的印象,公众也从未把他置于群体意识中。在公共领域,他的形象从来都只是一个冰冷傲慢的知识分子形象,他甚至没有出席两次布克奖的颁奖。作家里恩·马兰这样写他:“库切是一个非常自律地过着隐士般生活的人。他不喝酒,不抽烟,不吃肉,每天骑车锻炼身体,一周7天,每天上午至少一个小时坐在书桌前写作。他的同事说十几年里只见他笑过一次,在饭桌上,从来给人留下的都是不苟言笑的印象。”但在《夏日》中,库切借传记作者之手解释了自己:“现在,我觉得这个形象对他(库切)来说是不合理的。我和那些熟悉他的人进行了访谈,她们解释了他完全不同的另一面——倒也未必是一个更有热度的人,而是从自身不稳定也令人困惑的状态中揭示了他身上更有人情味的一面。”

库切的一位情人是他在大学里的同事,法文讲师,有一定的文学修养,对库切的批驳站在学术高度上。她说:“除非你是那种气宇非凡的人,否则不可能给人留下深刻印象,而约翰不是那种气宇非凡的人。我这样说丝毫没有轻蔑的意思,我知道他有许多仰慕者,他的诺贝尔奖不是凭空得来的。但是,我和他在一起的那段时间里,从头到尾我都没有感觉到他是一个出类拔萃的人。我没有从他那儿得到过灵光一现的启迪,蓦然照亮这个世界……总而言之,我得说,他的作品缺少一种追求的目标,各种要素都绷得太紧。你无论从哪里都感觉不到他的标新立异而故作惊人之语,在我看来这倒是伟大作品的标志。只是太过于沉稳,过于规整。我得说,太节制了,太缺乏激情。”

太节制,太缺乏激情,也正是库切在女人眼中的男性形象。数位女性以“中性”一词总结她们眼中的库切最大特点。他的一个情人说得狠:“全身上下被镀上了一层中性的东西。”他在女人眼中缺乏魅力,他坚持以听舒伯特作为前戏,并长篇大论地解释舒伯特五重奏的慢节奏和欧洲人的做爱有关,被情妇一个盘子扔在他的脖子上,充满令人同情的陈腐气。而他们最终无法沟通还是因为库切太过封闭自己的内心。这位家庭主妇如此看待库切的作品:“一本接一本的,延续其中的一个主题是什么?就是女人永远不会爱上那个男人。你觉得这主题反映了什么?这反映了他自己的生活经验。女人不会爱上他——没有女人会有那种感觉。她们审视他,她们对他嗤之以鼻,也许她们甚至还拿他当试验品,用完之后继续过自己的生活。”

库切对自己的祖国抱着难以化解的抵触态度,也在众人对他的阐释中展现出来。《夏日》的结尾叙述儿子和父亲的和解,手术后的父亲被送回家,病恹恹的样子好像他的祖国。“不是这样,就是那样:没有第三条路可走。”最后一笔透露出的深深的无奈。像是有一股力量拽着他离开,2002年,库切从开普敦大学的文学教授一职退休后去了澳大利亚定居至今。

“对于库切来说,成为一名移民身份的作家,亦即意味着三重意义上的放逐。”为本书撰写前言的浙江大学比较文学教授许志强对本刊记者说,“他是拒绝乡土专制的世界主义者;他是出生在南非的白人后裔;他是用英语写作的殖民地知识分子,也包含着自我抉择。库切对于我们的特殊意义,还是后殖民和后现代语境的问题,也包含我们熟悉的政治伦理。尽管迁居别处,但思想逻辑上仍是无处可逃的知识分子。库切曾经提到,南非的政治和历史是在一个死胡同里,这种说法,马尔克斯说哥伦比亚的时候也谈到过。一个孤立的知识分子,既不可能完全融入到欧美,也无法归属于母国,是很多第三世界知识分子的心态。我们看库切和马尔克斯总会觉得比较贴近,因为后殖民是他们的历史事实,受到西方文化的侵略性影响,既继承了它们的小说的观念和传统,但无论生活方式还是生产方式都是有很大的距离。库切不同于欧洲作家,他的现实感非常强,于是,在《夏日》中,就能不无惊讶地看到,作家的成长竟然没有被青春和祖国的机体吸收,而是被吐落在外面,辗转于这个世界的别处。”库切最终选择退出,不愿与任何一种现实政治沟通,不寻求妥协,也得不到慰藉,就像卡拉马佐夫家的伊凡。

这也是译者文敏翻译的库切的第五本书,库切是语言大师,经常在一本书中使用好几种语言。她对本刊记者说起翻译时的经历:“我在一个网站上,碰到正在翻译这本书的葡萄牙语的译者,他正在将《夏日》翻译成葡萄牙文,库切追得很辛苦的那个芭蕾舞演员讲一口葡萄牙语,我跟她请教了不少问题。而她觉得麻烦的部分,在我看来没那么麻烦。库切对英语和南非当地白人使用的阿非利堪语运用得非常娴熟。与充满政评的《凶年纪事》不同,《夏日》的语言挑战并不大。我在翻译的时候很投入,译完若有所思,感觉不愿结束。一个大男人如果泡妞泡成这样,真是惨得一塌糊涂,很边缘人的感觉。库切截取的是自己人生中特别落魄的一段,对普遍人性和特定人性真实剖析经常让人一震。”■ 作家青春夏日库切凶年纪事