苏州博物馆藏画

作者:王星(文 / 王星)

( 苏州博物馆参观展品的游客 )

( 苏州博物馆参观展品的游客 )

毕竟是“明四家”和“吴门画派”的发祥地,苏州博物馆的书画藏品在数量与精品比例上都位居全国同级博物馆之首。设计新馆时,对于书画部分,贝聿铭也是给予过特别考虑的。有了地下一层,以“不高不大不突出”为设计要求的新馆原本无需增加二楼来满足展出容量,但贝聿铭仍建造了二楼自然采光的八角形大厅,并把这里确定为古书画展厅。从建筑角度鉴赏,这是个一举两得的做法:一方面满足了在四周平房群落间凸现出一个二层建筑的“地标式”效果,另一方面不受高度限制的墙面也能为展示巨幅中堂挂轴提供背景上的便利。

可惜,“实际馆藏”是建筑师们容易忽略的一个问题。书画藏品丰厚的苏州博物馆确实有足够多的巨幅中堂挂轴来享受二楼的高墙阔壁,但固定在展室中央的几个横向展柜却时常造成不大不小的麻烦:苏州博物馆的书画收藏原本短少手卷、册页之类,每每按主题更换展品都不免被这几个柜子掣肘。见得多了,旁观者也能从这几个柜子看出苏州博物馆书画藏品的一点窘迫处:馆藏虽丰且不乏精品乃至极品,在系统性上却不免欠缺。尤显尴尬的是,“明四家”中仇英的真迹至今阙如。

说是“出名须趁早”,明四家与吴门画派中的那些名家就是出名太早、画作太早流传至吴门之外,这才尴尬了苏州博物馆。据馆长张欣介绍,目前该馆一年的文物征集费用是300万元,虽然这在地市级博物馆已算很高,但在拍卖等公开征集市场上仍然没有优势。所幸苏州自古便是人文荟萃兼物华繁茂之地,既有雅士,亦有望族,其中世代致力于收藏的大家比比皆是。自1960年建馆起,苏州博物馆至今已接受了262人次、5000多件个人藏品的捐赠。新馆的一层特设捐赠墙,镌刻所有捐赠者的名字。近年最瞩目的捐赠之一是2006年“过云楼”捐赠的《七君子图》和《水竹幽居图》,而上世纪90年代初曾两次慷慨捐赠200多件文物的收藏家张宗宪也享有了在相邻忠王府中单辟一室、专门陈列自己捐赠品的权利。

最有苏州博物馆独到特色的捐赠,还是来自当代画家。贝聿铭在一层单辟现代艺术展区,于是馆方想出了“免费提供展厅,但展出后请留下一件展品”的建议,虽非强制规定,画家们倒也乐意,时间久了成了习惯。新馆开馆不久便有赵无极、朱德群等相继开展并捐赠作品。在其同时代人看来,当年的“明四家”也不过就是当代画家,无论是否出名,如今的苏州博物馆倒确实做到“收藏须趁早”了。■

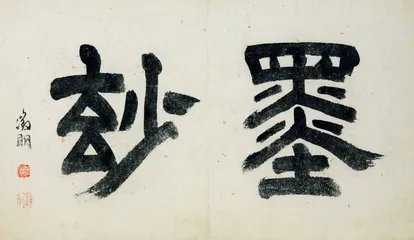

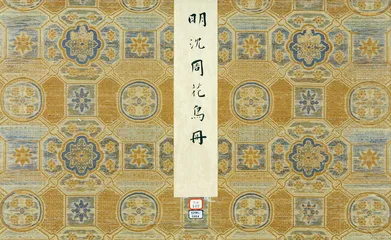

( 《花鸟册》

(明)沈周。长52.4厘米、宽30.3厘米(内尺寸),长74厘米、宽59.2厘米(外尺寸)。何泽慧、何泽瑛等捐赠

此册共十开,前有文徵明引首隶书“石翁墨妙”四字。一开画乳鸭,其余每开画花卉一种,计有红杏、辛夷、芍药、蜀葵、百合、秋海棠、雁来红、芙蓉、石榴九品。画法在没骨与钩花点叶之间。册中钤“白石翁”印,可知其为沈周58岁自称“白石翁”后所作。沈周(1427~1509),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人,世代隐居吴门,公认的“吴派”领袖。其绘画题材广泛,山水、人物、花鸟皆能,山水为其特长,而花鸟画取法南宋牧溪、元人墨戏及水墨淡彩写意法,亦别创一格,成就亦著。 )

( 《花鸟册》

(明)沈周。长52.4厘米、宽30.3厘米(内尺寸),长74厘米、宽59.2厘米(外尺寸)。何泽慧、何泽瑛等捐赠

此册共十开,前有文徵明引首隶书“石翁墨妙”四字。一开画乳鸭,其余每开画花卉一种,计有红杏、辛夷、芍药、蜀葵、百合、秋海棠、雁来红、芙蓉、石榴九品。画法在没骨与钩花点叶之间。册中钤“白石翁”印,可知其为沈周58岁自称“白石翁”后所作。沈周(1427~1509),字启南,号石田,晚号白石翁,长洲(今江苏苏州)人,世代隐居吴门,公认的“吴派”领袖。其绘画题材广泛,山水、人物、花鸟皆能,山水为其特长,而花鸟画取法南宋牧溪、元人墨戏及水墨淡彩写意法,亦别创一格,成就亦著。 )

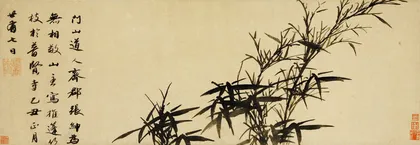

( 唐寅灌木丛筱图轴

《灌木丛筱图》(明)唐寅。长109.4厘米、宽58.9厘米(内尺寸),长250厘米、宽89厘米(外尺寸)。庞增和捐赠

除沸沸扬扬一时的《富春山居图》外,唐寅的《灌木丛筱图》其实也是幅有“分身”故事的图轴。唐寅(1470~1523),字伯虎,“明四家”之一。苏州博物馆所藏《灌木丛筱图》经第一、第二届国家书画鉴定组多次鉴定,确认此画“虽因历史原因而遭裁割失去原款,但画笔潇洒,风格典型,仍不失其重要的研究价值和艺术价值,为唐寅真迹”。此画从用笔结构推断,作于唐寅晚年,最早录于明中晚期书画收藏家李日华所著《味水轩日记》,至民国时,该作品再现于某藏家手中,经著名书画鉴定家徐邦达过眼后,因不可考证之理由被切割成大小三幅。有专家推测,此画遭割裂的原因有可能是原为横方幅,右侧受潮霉晦,但有款识,割出也能单独成件,左侧完好干净,中间一条则不成结构遂弃之。其中中幅流失已久,左幅无题款图辗转归庞虚斋,后由其孙庞增和捐赠给苏州博物馆。

疑似右幅带款识图《灌木丛篁图》曾于2010年现身北京匡时国际拍卖会春拍,拍品长117.5厘米、宽59.8厘米,保存状况良好,上有吴湖帆题笺和许姬传“思潜”签条。苏州博物馆方面则指出此幅《灌木丛篁图》2009年就曾与馆藏《灌木丛筱图》比对过,两幅作品不仅高度、绢色不一,画法也并不一致。2010年6月,北京匡时国际拍卖会上的唐寅《灌木丛篁图》以1624万元成交。 )

( 唐寅灌木丛筱图轴

《灌木丛筱图》(明)唐寅。长109.4厘米、宽58.9厘米(内尺寸),长250厘米、宽89厘米(外尺寸)。庞增和捐赠

除沸沸扬扬一时的《富春山居图》外,唐寅的《灌木丛筱图》其实也是幅有“分身”故事的图轴。唐寅(1470~1523),字伯虎,“明四家”之一。苏州博物馆所藏《灌木丛筱图》经第一、第二届国家书画鉴定组多次鉴定,确认此画“虽因历史原因而遭裁割失去原款,但画笔潇洒,风格典型,仍不失其重要的研究价值和艺术价值,为唐寅真迹”。此画从用笔结构推断,作于唐寅晚年,最早录于明中晚期书画收藏家李日华所著《味水轩日记》,至民国时,该作品再现于某藏家手中,经著名书画鉴定家徐邦达过眼后,因不可考证之理由被切割成大小三幅。有专家推测,此画遭割裂的原因有可能是原为横方幅,右侧受潮霉晦,但有款识,割出也能单独成件,左侧完好干净,中间一条则不成结构遂弃之。其中中幅流失已久,左幅无题款图辗转归庞虚斋,后由其孙庞增和捐赠给苏州博物馆。

疑似右幅带款识图《灌木丛篁图》曾于2010年现身北京匡时国际拍卖会春拍,拍品长117.5厘米、宽59.8厘米,保存状况良好,上有吴湖帆题笺和许姬传“思潜”签条。苏州博物馆方面则指出此幅《灌木丛篁图》2009年就曾与馆藏《灌木丛筱图》比对过,两幅作品不仅高度、绢色不一,画法也并不一致。2010年6月,北京匡时国际拍卖会上的唐寅《灌木丛篁图》以1624万元成交。 )

( 七君子1

《七君子图》第七帧为吴镇所作。吴镇(1280~1354),字仲圭,号梅花道人,浙江嘉兴魏塘人,与黄公望、王蒙、倪瓒齐名,并称“元四家”。吴镇的画风与黄、王、倪三家有明显不同。黄、王、倪二家重笔,干笔皴擦较多;吴镇重墨,多用湿笔。在构图方面,三家都趋平稳,吴则追求奇险。画面题款,三家皆用楷书,吴镇独用草书。明代沈周、文徵明等多师法吴镇。吴镇绘画题材多为渔父、古木、竹石之类,自有一种苍茫沉郁、古厚淳朴之气。吴镇晚年专绘墨竹,效仿北宋画竹名家文同而又自成一格,后人总结为“同以竹掩其画,镇以画掩其竹”。 )

( 七君子1

《七君子图》第七帧为吴镇所作。吴镇(1280~1354),字仲圭,号梅花道人,浙江嘉兴魏塘人,与黄公望、王蒙、倪瓒齐名,并称“元四家”。吴镇的画风与黄、王、倪三家有明显不同。黄、王、倪二家重笔,干笔皴擦较多;吴镇重墨,多用湿笔。在构图方面,三家都趋平稳,吴则追求奇险。画面题款,三家皆用楷书,吴镇独用草书。明代沈周、文徵明等多师法吴镇。吴镇绘画题材多为渔父、古木、竹石之类,自有一种苍茫沉郁、古厚淳朴之气。吴镇晚年专绘墨竹,效仿北宋画竹名家文同而又自成一格,后人总结为“同以竹掩其画,镇以画掩其竹”。 )

( 七君子2

《七君子图》第六帧为张绅所作。张绅(?~约1385),字仲绅,一字士行,自称云门山樵,也称云门遗老,出身胶州书香世家,虽中举但大半生在外游历隐居,浪迹于诗酒书画,与当时诸多书画名家有往来。元末他与倪瓒、顾安合作的《枯木竹石图》,由顾安画竹,倪瓒画石,张绅画古木,上有杨维桢的题字,被誉为“绝唱”。 )

( 七君子2

《七君子图》第六帧为张绅所作。张绅(?~约1385),字仲绅,一字士行,自称云门山樵,也称云门遗老,出身胶州书香世家,虽中举但大半生在外游历隐居,浪迹于诗酒书画,与当时诸多书画名家有往来。元末他与倪瓒、顾安合作的《枯木竹石图》,由顾安画竹,倪瓒画石,张绅画古木,上有杨维桢的题字,被誉为“绝唱”。 )

( 七君子3

《七君子图》第五帧为顾定之所作。顾安(1289~1364),字定之,自号迂讷老人,平江人,故自称“淮东顾定之”,曾任泉州同安县尉,以平生之力专攻墨竹,集宋元两代画竹大师文同、赵孟頫等人所长,画风工致严谨,竹叶的画法遵循赵孟頫所倡导的“写竹还须八法通”的原则,以书法的“捺”法起笔收笔,叶根及叶尖皆见笔锋,写出其错落参差、披离偃仰之态。顾定之最精风竹雨叶,其清劲生动之格,尤为时人及后世推崇,人称其画“清如李息斋(李衍),劲若柯丹丘(柯九思)”。 )

( 七君子3

《七君子图》第五帧为顾定之所作。顾安(1289~1364),字定之,自号迂讷老人,平江人,故自称“淮东顾定之”,曾任泉州同安县尉,以平生之力专攻墨竹,集宋元两代画竹大师文同、赵孟頫等人所长,画风工致严谨,竹叶的画法遵循赵孟頫所倡导的“写竹还须八法通”的原则,以书法的“捺”法起笔收笔,叶根及叶尖皆见笔锋,写出其错落参差、披离偃仰之态。顾定之最精风竹雨叶,其清劲生动之格,尤为时人及后世推崇,人称其画“清如李息斋(李衍),劲若柯丹丘(柯九思)”。 )

( 七君子4

《七君子图》第四帧为赵原所作。赵原,元末明初画家,生卒年不详,活跃于1370~1385年。赵原本名元,入明后因避朱元璋讳改写作原,字善长,号丹林,莒城(今山东省莒县)人。明初一度为宫廷画家,后因“图昔贤像,应对失旨坐法”。

有说赵原因朱元璋觉得他画的英烈像缺乏令人肃然起敬的神采而被杀。

赵原向以绘画享名吴中,他结识顾瑛、倪瓒等名士、画家,常往来于顾氏家中的玉山草堂,聚会在一起以诗画相唱酬。他的山水画远师董源、近法王蒙,善用枯笔浓墨,风貌郁苍雄丽。赵原还兼长画竹,其画法被形容为龙角、凤尾、金错刀,颇受时人推崇,在平江一带享有盛誉。汇于《七君子图》中的这幅墨竹右下角题有“龙角、赵原”四字。这是目前仅见的赵原墨竹作品。 )

( 七君子4

《七君子图》第四帧为赵原所作。赵原,元末明初画家,生卒年不详,活跃于1370~1385年。赵原本名元,入明后因避朱元璋讳改写作原,字善长,号丹林,莒城(今山东省莒县)人。明初一度为宫廷画家,后因“图昔贤像,应对失旨坐法”。

有说赵原因朱元璋觉得他画的英烈像缺乏令人肃然起敬的神采而被杀。

赵原向以绘画享名吴中,他结识顾瑛、倪瓒等名士、画家,常往来于顾氏家中的玉山草堂,聚会在一起以诗画相唱酬。他的山水画远师董源、近法王蒙,善用枯笔浓墨,风貌郁苍雄丽。赵原还兼长画竹,其画法被形容为龙角、凤尾、金错刀,颇受时人推崇,在平江一带享有盛誉。汇于《七君子图》中的这幅墨竹右下角题有“龙角、赵原”四字。这是目前仅见的赵原墨竹作品。 )

( 七君子6、七君子5

《七君子图》第二、第三帧皆为柯九思所作。柯九思(1290~1343),字敬仲,号丹丘、丹丘生、五云阁吏,台州仙居(今浙江仙居县)人,自幼喜好书画,被视为神童。元文宗天历二年(1329)被迁升为奎章阁鉴书博士,专门负责宫廷所藏的金石书画的鉴定,常侍皇帝左右。后因朝中官僚的嫉妒及文宗去世,柯九思南归退居。据柯德《春花秋花草堂笔记》载,至元五年(1339)柯九思曾回转故乡,“每忆大都,皆不堪往事”。一老道请他作画吟诗,他以“山不入目不能画,水未入怀不能吟”为由婉言谢绝。至正三年(1343)十月,柯九思暴卒于苏州。 )

( 七君子6、七君子5

《七君子图》第二、第三帧皆为柯九思所作。柯九思(1290~1343),字敬仲,号丹丘、丹丘生、五云阁吏,台州仙居(今浙江仙居县)人,自幼喜好书画,被视为神童。元文宗天历二年(1329)被迁升为奎章阁鉴书博士,专门负责宫廷所藏的金石书画的鉴定,常侍皇帝左右。后因朝中官僚的嫉妒及文宗去世,柯九思南归退居。据柯德《春花秋花草堂笔记》载,至元五年(1339)柯九思曾回转故乡,“每忆大都,皆不堪往事”。一老道请他作画吟诗,他以“山不入目不能画,水未入怀不能吟”为由婉言谢绝。至正三年(1343)十月,柯九思暴卒于苏州。 )

( 七君子7

《过云楼书画记》第二卷《元贤竹林七友卷》中曾说,长卷开篇作者“赵天裕无考”;不过,苏州博物馆资深书画专家陶启匀对作者年代曾提出自己的见解:“这是一张典型的带有南宋画风的以竹为主题的作品,其构图、笔墨,完全承继了南宋画风。台北“故宫博物院”中藏有一幅南宋人赵葵的墨竹作品。赵天裕的作品和赵葵非常类似,由此可以判断赵天裕应该是宋末元初的一位杰出画家,这也是目前仅见的一张赵天裕作品。” )

( 七君子7

《过云楼书画记》第二卷《元贤竹林七友卷》中曾说,长卷开篇作者“赵天裕无考”;不过,苏州博物馆资深书画专家陶启匀对作者年代曾提出自己的见解:“这是一张典型的带有南宋画风的以竹为主题的作品,其构图、笔墨,完全承继了南宋画风。台北“故宫博物院”中藏有一幅南宋人赵葵的墨竹作品。赵天裕的作品和赵葵非常类似,由此可以判断赵天裕应该是宋末元初的一位杰出画家,这也是目前仅见的一张赵天裕作品。” )

( 七君子8

最后一幅引首为吴昌硕为该长卷最后一位私人藏家顾麟士所题。吴昌硕(1844~1927),浙江湖州安吉人,清晚期海派最有影响的画家之一。《过云楼书画记》考证:“道光间张叔未为蒋生沐书,引首亦以《六君子图》称之。”后又几经辗转,顾麟士从另一位藏家李苏邻手中购得这张长卷,刚好又得到一张吴镇的墨竹横幅,尺寸悉合,取以配入,于是长卷又从“六逸”成了“七友”。关于这段传承,《过云楼续书画记》原记载为:“视张见阳旧藏,已非完璧。适新得梅道人横幅,尺寸悉合,取以配入,仍名《竹林七友》云。”

张纯修,清,生卒年不详,直隶丰润人,字子敏,号见阳,又号敬斋,官庐州知府。画山水,家藏名画极为丰富,因之临摹古画能达到形神逼肖的地步。又工书法,并善刻印。康熙时,当时名流如高士奇、曹寅等都与交往友好。张纯修的书画收藏多为精品,如北京故宫博物院收藏黄公望的《丹崖玉树图》、上海博物馆藏沈周的《西山纪游图》等均钤有“张见阳”、“子安珍藏印”、“见阳图书”诸印。自张纯修结识纳兰性德后,将一部分藏品转赠给纳兰性德。

李鸿裔(1831~1885),字眉生,号香严,又号苏邻,四川中江人,官至江苏按察使加布政使衔。罢官后定居苏州网师园,因在苏舜钦始建的宋代名园沧浪亭之东,故自号“苏邻”。李鸿裔精书法,工诗古文,积书数万卷,兼蓄金石碑版、书法名画。李鸿裔死后,家藏散佚一空。顾麟士《鹤庐画赘》曾记载有李鸿裔与顾家的往来。

顾麟士(1865~1930),字鹤逸,自号西津渔父,别署西津、鹤庐、筠邻,元和(今江苏苏州)人。清末著名书画收藏家顾文彬之孙,继顾文彬《过云楼书画记》后续编有《过云楼续书画记》。2006年10月,顾氏后人以有偿捐赠的方式,捐赠《元赵天裕、柯九思、赵原、顾安、张绅、吴镇六家墨竹卷》和《王石谷水竹幽居图卷》。《七君子图》至此始成苏州博物馆永久收藏。 )

( 七君子8

最后一幅引首为吴昌硕为该长卷最后一位私人藏家顾麟士所题。吴昌硕(1844~1927),浙江湖州安吉人,清晚期海派最有影响的画家之一。《过云楼书画记》考证:“道光间张叔未为蒋生沐书,引首亦以《六君子图》称之。”后又几经辗转,顾麟士从另一位藏家李苏邻手中购得这张长卷,刚好又得到一张吴镇的墨竹横幅,尺寸悉合,取以配入,于是长卷又从“六逸”成了“七友”。关于这段传承,《过云楼续书画记》原记载为:“视张见阳旧藏,已非完璧。适新得梅道人横幅,尺寸悉合,取以配入,仍名《竹林七友》云。”

张纯修,清,生卒年不详,直隶丰润人,字子敏,号见阳,又号敬斋,官庐州知府。画山水,家藏名画极为丰富,因之临摹古画能达到形神逼肖的地步。又工书法,并善刻印。康熙时,当时名流如高士奇、曹寅等都与交往友好。张纯修的书画收藏多为精品,如北京故宫博物院收藏黄公望的《丹崖玉树图》、上海博物馆藏沈周的《西山纪游图》等均钤有“张见阳”、“子安珍藏印”、“见阳图书”诸印。自张纯修结识纳兰性德后,将一部分藏品转赠给纳兰性德。

李鸿裔(1831~1885),字眉生,号香严,又号苏邻,四川中江人,官至江苏按察使加布政使衔。罢官后定居苏州网师园,因在苏舜钦始建的宋代名园沧浪亭之东,故自号“苏邻”。李鸿裔精书法,工诗古文,积书数万卷,兼蓄金石碑版、书法名画。李鸿裔死后,家藏散佚一空。顾麟士《鹤庐画赘》曾记载有李鸿裔与顾家的往来。

顾麟士(1865~1930),字鹤逸,自号西津渔父,别署西津、鹤庐、筠邻,元和(今江苏苏州)人。清末著名书画收藏家顾文彬之孙,继顾文彬《过云楼书画记》后续编有《过云楼续书画记》。2006年10月,顾氏后人以有偿捐赠的方式,捐赠《元赵天裕、柯九思、赵原、顾安、张绅、吴镇六家墨竹卷》和《王石谷水竹幽居图卷》。《七君子图》至此始成苏州博物馆永久收藏。 )

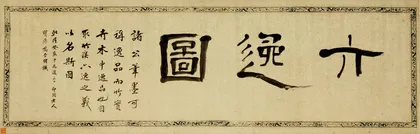

( 七君子9

乔崇修“六逸图”三字之后是“六君子图”四字,是清代著名金石家张廷济为此时长卷的藏家蒋生沐题写。张廷济(1768~1848),清代金石学家、书法家,工诗词,精金石考据之学,善书画,能篆、隶,精行、楷,草隶为当时第一流,传世书迹颇富。

蒋光煦,生卒年不详,主要活动于清道光、咸丰年间,字生沐,少孤,浙江海宁人,藏书家。 )

( 七君子9

乔崇修“六逸图”三字之后是“六君子图”四字,是清代著名金石家张廷济为此时长卷的藏家蒋生沐题写。张廷济(1768~1848),清代金石学家、书法家,工诗词,精金石考据之学,善书画,能篆、隶,精行、楷,草隶为当时第一流,传世书迹颇富。

蒋光煦,生卒年不详,主要活动于清道光、咸丰年间,字生沐,少孤,浙江海宁人,藏书家。 )

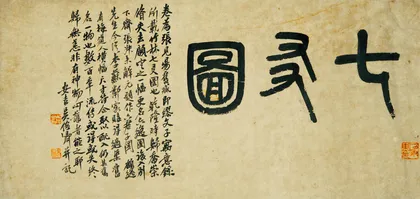

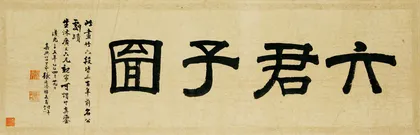

( 《七君子图》

(元)画芯全长1010厘米、宽36.5厘米,顾氏“过云楼”后人捐赠

全名《赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅、吴镇六家墨竹卷》,国家一级文物,苏州博物馆书画藏品中的国宝级“镇馆之宝”。因保管不易,《七君子图》于私人收藏时就久已秘不示人,收入苏州博物馆后也仅在2009年公开展出过一次。

此图始自藏家把元朝6位画家的墨竹图逐一收裱在同一长卷中,其中收有柯九思的两件作品,一共7件,因此现名《七君子图》。南宋后,画墨竹的画家日渐增多,赵孟頫、柯九思、顾定之、吴镇等都是其中的大师级人物。传世的元代绘画原本就稀缺,将6位名家的墨竹汇为一卷、且其中两幅为该画家仅存墨竹图的更是绝无仅有。墨竹本有君子品行之喻,6位墨竹作者生平境遇各异,辗转经历的几位藏家也各具传奇。展开此卷,玩赏其中笔墨之趣外也能看出几分人世沧桑。

七君子10

现存《七君子图》长卷引首的是隶书“六逸图”三字,为长卷早期藏家乔崇修书写。乔崇修,字介夫,江苏宝应人,生卒年均不详,约康熙四十四年(1705)前后在世。乔崇修本人善绘画,为梁清标弟子,史料有载曾作《蕉林书屋图》

据《过云楼续书画记》考证,康熙年间的收藏家缪曰藻在其专著《寓意录》中最早记录了一张名为《竹林七友》的长卷,藏家把元朝赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅5位大画家的墨竹逐一收裱在同一长卷中,其中,柯九思与顾定之各两件,一共7件,得名“竹林七友”。此卷到乾隆时为乔崇修所藏,但已失去顾定之作品一帧,遂易名《竹溪六逸》。乔崇修也因此写下了“六逸图”三字引首。 ) 博物馆苏州博物馆藏画苏州艺术过云楼书画记七君子图文化书画

( 《七君子图》

(元)画芯全长1010厘米、宽36.5厘米,顾氏“过云楼”后人捐赠

全名《赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅、吴镇六家墨竹卷》,国家一级文物,苏州博物馆书画藏品中的国宝级“镇馆之宝”。因保管不易,《七君子图》于私人收藏时就久已秘不示人,收入苏州博物馆后也仅在2009年公开展出过一次。

此图始自藏家把元朝6位画家的墨竹图逐一收裱在同一长卷中,其中收有柯九思的两件作品,一共7件,因此现名《七君子图》。南宋后,画墨竹的画家日渐增多,赵孟頫、柯九思、顾定之、吴镇等都是其中的大师级人物。传世的元代绘画原本就稀缺,将6位名家的墨竹汇为一卷、且其中两幅为该画家仅存墨竹图的更是绝无仅有。墨竹本有君子品行之喻,6位墨竹作者生平境遇各异,辗转经历的几位藏家也各具传奇。展开此卷,玩赏其中笔墨之趣外也能看出几分人世沧桑。

七君子10

现存《七君子图》长卷引首的是隶书“六逸图”三字,为长卷早期藏家乔崇修书写。乔崇修,字介夫,江苏宝应人,生卒年均不详,约康熙四十四年(1705)前后在世。乔崇修本人善绘画,为梁清标弟子,史料有载曾作《蕉林书屋图》

据《过云楼续书画记》考证,康熙年间的收藏家缪曰藻在其专著《寓意录》中最早记录了一张名为《竹林七友》的长卷,藏家把元朝赵天裕、柯九思、赵原、顾定之、张绅5位大画家的墨竹逐一收裱在同一长卷中,其中,柯九思与顾定之各两件,一共7件,得名“竹林七友”。此卷到乾隆时为乔崇修所藏,但已失去顾定之作品一帧,遂易名《竹溪六逸》。乔崇修也因此写下了“六逸图”三字引首。 ) 博物馆苏州博物馆藏画苏州艺术过云楼书画记七君子图文化书画