建筑师如何拯救世界

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

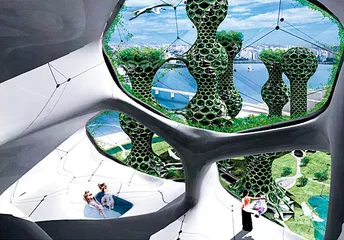

( 伊东丰雄用“超神经统一体”的概念为新加坡纬壹城提供了生态社区规划 )

( 伊东丰雄用“超神经统一体”的概念为新加坡纬壹城提供了生态社区规划 )

生态摩天大楼

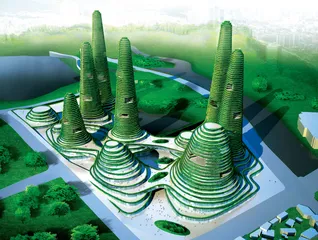

看一些建筑师的未来生态建筑方案,经常会让人有茫然不知所措的反应,因为你无法判断建筑师们将是拯救地球的英雄还是一些想象力过于丰富的自大狂。比如出自韩国Mass Studies事务所的著名“首尔2026公社”(Seoul Commune 2026),15幢16层到53层的巨型蜂巢塔楼好像高低不同的国际象棋,站立在棋盘般的40万平方米绿地公园上。形状怪异的塔楼每隔数层形成一个圆球结构体,按照功能不同划分为公共区、私人和商业区。蜂巢塔本身已经是一座座垂直公园,上面密密麻麻地覆盖绿色蔓生植物,还有覆盖在“蜂房”六边形窗口上的光电玻璃提供清洁的能源。

或者法国文森特·卡勒伯特建筑事务所(Vincent Callebaut Architect)的“利利帕德”(Lilypad),针对全球变暖、海平面上升的人类困境所设想的“诺亚方舟”,一个儒勒·凡尔纳式的两栖城市,能够容纳5万居民,具有与自然共生的新陈代谢系统。

水莲花形状的利利帕德被设定为一半水生、一半陆地的自给自足城市,通过太阳能、风能、潮汐能和生物技术制造自己的能量,海洋生态系统产生氧气和电力,回收再利用二氧化碳和废弃物。一个可以收集和净化雨水的人工淡水湖像压舱一样完全沉没在这个漂浮城市中,下面是海洋浮游生物和植物的温床。

利利帕德共有3座码头和3座“人造山”,分别用于工作、商场和娱乐场所。墙面和屋顶都覆盖着草坪,“人造山”建有悬空花园,被街道小巷的有机流线网络所穿越。“诺亚方舟”上的居民同样可以享有海上体育馆、圆形剧院、医院甚至高尔夫球场等生活设施,几乎是令人艳羡的海洋和谐生活模式。

利利帕德让人回想起日本建筑师菊竹清训(Kiyoari Kitutake)1975年的“海上浮动城市”,一个人造环境和半淹没系统,通过一座跨度250米的水桥与陆地连接。一半在水下,一半露在海面的建筑物,由甲板、底部船身、立柱、钢索焊接而成的三维空间结构,采用一套封闭系统以避免水上污染。在海面漂浮的大圆筒内外壁上,有一些结构体像帽贝虫一般紧紧依附着。

文森特·卡勒伯特建筑事务所用一连串科学数据论证他们的忧心忡忡,根据GIEC(评估气候的国际政府组织)的预测,与20世纪上升10厘米的状况相比,21世纪海洋水平面将上升20到90厘米。越南、埃及、孟加拉等国家将会看到他们最肥沃的土地被海水侵袭,从纽约、孟买、上海到拉各斯、迈阿密等大城市,也许超过2.5亿气候难民和超过9%的GDP受到威胁。

( 能容纳5万居民的“利利帕德”是针对全球变暖、海平面上升的人类困境所设想的“诺亚方舟” )

( 能容纳5万居民的“利利帕德”是针对全球变暖、海平面上升的人类困境所设想的“诺亚方舟” )

“建筑师该如何拯救世界?”——这是今年威尼斯建筑双年展的一个论坛题目,总策展人妹岛和世(Kazuyo Sejima)说:“21世纪已经开始了,很多事情正在改变。我们考虑建筑能否让新的价值观变得清晰起来,能否出现一种新的生活方式。我们仍然相信建筑可以有所作为。这是关于建筑可能性的实践,在新的社会和自然环境中,用不同方法创造新建筑,用一种新的方式来生活。”

像阿根廷人艾米利奥·阿巴斯(Emilio Ambasz)这样的建筑师,已经围绕绿色生态的主题进行了20多年的实验研究。作为阿巴斯生态建筑代表作的日本福冈市国际大厦集合办公和住宅功能,阶梯形的建筑立面朝向福冈的中央公园,从底层起逐渐向上缩进。屋顶花园和坡道的设计让各个楼层前面都设置横向的绿化带,并有“之”字形的阶梯相互连接。各层单独的绿化带也起到收集雨水的作用,在每层建筑中形成一个小的自然气候,帮助室内调节干湿度及促进空气流通。

阿巴斯的最新项目之一是荷兰海牙总投资1.4亿欧元的商业住宅“大拥抱”(The Grand Embrace),一个以人造环境与自然环境整合为基础的群体建筑。变成垂直花园的建筑物让居住者免受日光与噪音的影响,根据不同的阳光暴露程度提供两种设计,一种附带足以让大树存活其中的宽大阳台,另外一种是由植物和藤蔓所组成的悬臂式系统。在这里,绿色植被并不只是赋予建筑物美化的外观,树木作为控制太阳光线的方式而存在,除了环境用途,还有帮助节约能源的生物气候用途。

确实有建筑师被赋予“拯救地球的人”这样的英雄称号。两年前,与一些政治家、科学家、小说家以及电影明星如莱昂纳多·迪卡普里奥一起,马来西亚建筑师杨经文(Ken Yeang)被英国《卫报》评选为“可以拯救地球的50人”之一。《卫报》对他的评价语是:“杨经文是目前世界上首要的绿色摩天大楼建筑师,他通过植物墙、光电能源、扇形太阳板、先进通风设计等种种办法来收集水与风能。他的想法是让高层建筑依靠少量外部提供的能量,就可以完成自身的生态系统循环,虽然他还没有完全做到。”

( Mass Studies建筑事务所设计的上海世博会韩国馆 )

( Mass Studies建筑事务所设计的上海世博会韩国馆 )

在所有建筑中,摩天大楼可能是最不环保的形式。尤其在热带地区,为了满足高空环境下使用者对舒适度的需求,与同样材料建造的低层建筑相比,通常需要多消耗30%的能量。大城市CBD地区的高密度超高建筑群,成为城市地位与经济繁荣的象征,但繁荣背后却是能源大量浪费和“热岛现象”。

多年以来,今年61岁的杨经文把“生态摩天大楼”(Eco Skyscrapers)作为他的建筑研究命题,他的最新设计方案之一是新加坡启汇园(Fusionopolis)中一栋16层高的生态大厦,大楼的每一层都会有梯田式花园,建筑正面长达1400米的绿化带可能是目前世界上最长的垂直绿化带了。当自然光照射在大厦的棱柱上会产生偏斜,定向射进大厦内部提供自然采光。

( “首尔2026公社”由15幢16层到53层的巨型蜂巢塔楼组成 )

( “首尔2026公社”由15幢16层到53层的巨型蜂巢塔楼组成 )

建在新加坡滑铁卢路与中路交汇处的EDITT大厦,杨经文提供了一个热带生态大厦设计近乎极致的范例。总高26层的大厦有855平方米的太阳能板面积,可提供全建筑物39.7%的能源,大约55%的用水都是雨水与废水。它有生物瓦斯的生产设备,可以将排泄物经由细菌作用产生瓦斯与肥料,用于照明、烧热水、煮饭和帮植物施肥等。四周被有机植物包围的大厦由斜坡连接各楼层与街道,建筑本身采用再生与可回收利用材料。另外,考虑到了未来的扩充性,有很多墙壁与楼梯都是可以移动与拆除的。

如果分析杨经文的高层建筑生态设计手法,会发现他的主要手段是基于对当地气候以及高层建筑特殊的高空环境考虑,有效利用当地的自然条件,实现自然通风与自然采光。利用生物气候学设计,以垂直绿化体系为使用者提供舒适的环境和新鲜的空气。将建筑外墙变成多层或者多面设计,依靠开启和关闭不同层面来适应不同的气候,减少空调和采暖使用。增加对太阳能源的使用,除了太阳能的采集利用,还根据不同季节在大厦屋顶设置不同的遮光片,防止阳光对屋顶的直射导致室内温度升高。另一方面,在建筑的阳光照射面设计阳光管,实现室内的自然采光。

( 马来西亚建筑师杨经文 )

( 马来西亚建筑师杨经文 )

在他的论著中,杨经文把生态设计定义为:“对自我构建环境的设计,犹如整个自然环境里的一个子系统。生态系统在生物圈中被定义成在子单位,由有生命的和无生命的两个组成部分相互作用而构成,遵循这一模式,我们的商业行为和自我构建的环境按此设计,以效仿生态系统的物质内容、构成和过程。”

“现在的生产活动绝大多数导致我们的生物圈无机化,让生物圈的物种单一化。长此下去,我们无法平衡生物圈有生命的和无生命的比例,只能增加更多的人造产品。我们必须先平衡这个自我构建的环境,可以改善提高生物的多样性和生态的相关性,适当补充合适的有机生物类。更重要的是把自我构建的环境中固有的无机物融合到周围的环境中,让双方都实现生态系统化。”

( 杨经文的生态摩天大楼利用了生物气候学的原理 )

( 杨经文的生态摩天大楼利用了生物气候学的原理 )

超神经统一体

新加坡面积只有710平方公里,是上海市面积的1/10,总共容纳500万人口,它没有内陆用地作为蓄水、自然景区、发电厂、港口、机场和耕地等,只能利用非常有限的土地和海域空间来安置这些基础设施。对新加坡政府来说,从土地资源和水资源管理、清洁增长和高品质的居住空间等策略,规划可持续发展的城市成为一种必要。

( 荷兰MVRDV设计的首尔“光桥新城”,由一系列小山状的建筑组成。这块基地被美丽的湖泊和青山环绕,设计的目的是要创建一种空中景观,将这里变成一个公园样的建筑群 )

( 荷兰MVRDV设计的首尔“光桥新城”,由一系列小山状的建筑组成。这块基地被美丽的湖泊和青山环绕,设计的目的是要创建一种空中景观,将这里变成一个公园样的建筑群 )

过去25年,新加坡的人口增长了70%,但是,绿色空间面积从36%增加到50%。上个世纪90年代,政府投资研发薄膜过滤技术,建造新生水工厂,以便把污水回收、处理,转变成饮用水。在缺乏自然资源而且无法提供廉价劳动力的基础上,这个小国意识到它的竞争力也来自科技与创新,2006到2010年之间,政府对发展科学技术的投入超过130亿新加坡元(约为89亿美元),研发开支在2007年达到GDP的2.6%。

由纬度区命名的纬壹科技城(One North)位于新加坡中心填海区200公顷的土地上,预计投资150亿新元、未来20年内完成的发展项目,将容纳生物医学科学、信息通讯科技和传媒产业等。其中启奥园(Biopolis)和启汇园(Fusionopolis)被设计成推动不同学科的科学家之间的合作,目标是成为远东生物技术和信息技术的新兴中心。纬壹科技城将有13万人工作和居住,其中居民可能达6万人。工作场所、住宅、开放空间和大量基础设施流线形态的花园和公园,所有这一切都会聚在一个低层的绿色空间里。

日本建筑师伊东丰雄(Toyo Ito)曾经为纬壹城设计了总体社区规划,一种他称之为“超神经统一体”(Hyper Neuron Continuum)的设计方法,不是建立在城市基础设施的形式上,而是一个把建筑结合进去的根茎网络构造。利用植物学的隐喻,这个根茎网络是连续的超建筑身体,其中植物部分——树木、草坪、灌木及爬藤等不仅提供绿色景观,而且有助于提高区域的生物气候和环境质量,减少能源消耗,降低有害物质排放水平。

传统的城市规划中,由独立地块组成街区再配上街道和公共空间是几个世纪以来的基本框架,按照简单规则的方格网、轴线或者放射线来组织城市网络,街道把整个区域划分成小块,街道对应基础设施流线,形成一个个由街道、街区、边界、广场和纪念碑等构成的清晰城市结构。

“我们的概念是一个新的城市网络,HNC将结合街道、基础设施和建筑。这是路径的建筑和城市,在根茎状的、神经一般的网络系统中,街道和建筑物融为一体,组成一个森林公园城市。”伊东丰雄阐释说,“我们已经在水平延伸的HNC中发展了一个高速移动路径,创造出城市组成部分的流线——人、交通、能源和通讯,一个小型的、毛细血管般的基数设施网络在HNC的大区域中形成,未来的发展将包括高楼和绿地。”

伊东丰雄的方案为城市和社区规划提供了一种新的思考方法,这是一种跨学科的实践结果。关于生态和都市主义的关系,传统的方法往往只是涉及可持续性、如何减少能源消耗等等,在这里,生态城市不仅仅是新的设计形式,而是新的参与方式,走出城市与自然的二元对立,以形式与流动的关系来联系城市、自然与产业系统并创造共生关系。

在提炼一个更为有机而具有变化的城市主义概念时,生态学自身成为一种极其有效的渠道。传统的城市设计手法过于决定性,生态城市论认为,设计可以成为一种生态的介入,不仅是消极地保护自然,而是积极地在现代城市空间结构中以再生设计的手法,寻求机会嵌入有价值的生态空间元素。生态学的目标展现生命如何在一种动态的关系网中互相依存,这些相互作用的复杂性是无法用线性的机械模型来描述的,它关注的是城市中运行着的一切作用力和因子,并将它们视为一个无间断的内在关系网络。

“在城市演变过程中实现环境的可持续性发展,这个问题涉及了生活方式的选择、对能源消耗的限制、可再生能源和可回收材料的使用以及新的景观形式。”意大利城市规划建筑师的朱塞佩·马林诺尼(Giuseppe Marinoni)评价说,“实现能源有效利用,可再生资源与不可再生资源之间的平衡比率,主动生物气候系统和被动生物气候系统之间的交叉点,所有这些都需要一个能够协调和管理这些不同领域的综合设计系统。”

零碳排放住宅

英国石油公司(British Petroleum)是第一家公开承认全球气候变暖风险的石油公司,并且制定了自身减少温室气体排放的目标。它在华盛顿纽约大道一座与建筑同高的墙面上的广告——“太阳能、天然气、氢能和风能。哦,还有石油。这只是开始”——显示了这家世界第二大石油公司的身份危机。它还用调侃的口吻打出广告词:“我们相信可替代能源,就像太阳能卡布其诺咖啡。”英国石油公司和壳牌都增加了发展清洁能源的比例,BP的太阳能公司建在美国,壳牌选择在德国建立一个大型的新光伏电池制造工厂。

针对汽车尾气排放对环境的危害,英国石油公司在它1.7万个加油站中的200个安装了昂贵的太阳能板,用来修正它生态不友好的形象,它的口号是“好一点点”。洛杉矶罗伯森特大道和奥林匹克大道交汇处的加油站Helio House,被BP公司当做一个生态实验室来建造,那里水、热、光、能源和建筑材料的使用最大限度上保证能源的有效利用和可持续性。加油站顶棚由1653块预制不锈钢面板组成,屋顶上90块太阳能电池板所供电能相当于两个美国普通家庭的年用电量,因此一年可以减少2200公斤二氧化碳的排放量。

在20世纪70年代末期,美国能源署和航空航天局就花费了5000万美元,用于研究将太阳能传回地球的可行性。当时的结论是,技术上是可能的,只是整体计划因为设备昂贵而不可行。现代的光伏电池将太阳光转为电能的效率提高了8倍。尽管如此,现在供给一栋有3个卧室的住宅,光电的平均造价比15年的电费还要多。

相比之下,建筑师还是可以在减缓全球变暖的问题上发挥一些重要作用,毕竟,建筑耗费了世界30%以上的能源,其中多数是浪费的。最近的一项统计指出,英国的整体耗能和碳排放总量中,超过一半与住宅和办公建筑有关,另外还有1/3源于人们往来于家庭和办公室之间的交通。

到目前为止,技术性的绿色手段被广泛地应用在建筑设计和建造的各个方面,如采光、通风、保温隔热等。但是,对于究竟什么是生态设计还有太多的混淆和过度的技术依赖。人们容易被技术所误导,认为如果安装了生态装置,如太阳能接收器、生物循环系统、自动化系统和单面墙体的双层搁板等就是生态建筑了。但这些仅仅是生态建筑有用的组成部分之一,这些能源消耗系统需要完整地融合到建筑构造中。

在世界上存在着若干个环境评价制度中,适用性最好的评价制度之一存在于西雅图。它的做法是要求城市中所有新建的超过5000平方英尺(约465平方米)的建筑都要符合LEED标准,并且对符合LEED标准的私人项目提供经济、限高和容积率上的优惠。所以,西雅图成为美国拥有可持续建筑最多的地区之一。

但另一方面,许多获得LEED认证的建筑却远非节能,LEED王国里“皇帝的新衣”仍然华丽。即使那些不太关心全球变暖的建筑师也意识到,现在要获得声誉,需要一些低碳的资质。在真正的低碳建筑和那些仅仅被设计成低碳的建筑之间,一些反对的观点认为,到目前为止,根本不存在完全绿色或者可持续的技术。即使一些技术被贴上了生态、绿色或者可再生的标签,细枝末节的基础经不起系统推敲,它们整合后能否有助于实现可持续发展更值得质疑。

绿色建筑不能孤立于周边环境而存在,建筑间的联系以及相关辅助设施都会影响建筑环境的可持续发展性。瑞典马尔默提供了一个可行的整体实现可持续城市设计的范例,在土地售出之前,马尔默政府和开发商等各利益相关者一起创建一个质量管理方案,对建筑提出绿化面积、能耗和能源100%本地化的定量要求,混合使用太阳能光电板、风能和地下水热能等。

基于生命周期分析的研究表明,建筑的能源消耗和二氧化碳排放主要集中在建造和使用过程中,尤其是长达数十年的使用过程。更广义来说,建筑的节能和能效问题是城市居民对生活习惯和生活方式的认知。

有时候,问题的解决办法会先于问题而出现。最早在上世纪60年代从丹麦诞生的“合住房屋”(Co-housing),某种意义上是“可持续性设计”的透彻表达。合住意味着把一部分私人空间和设施纳入公共区域,包括共享的厨房、客厅、儿童游戏厅、图书馆、网吧等,大概占据总建筑面积的20%。

在意大利,有几个类似的合居住宅项目正在启动,通过对一定经济模式和可行性研究,实现潜在的合居可能性。一个是比萨城(Pisa)城附近2.4万平方米的公用土地上,利用生物建筑材料和1000平方米的太阳能电池板建造共享的居住单元。

还有一个已经实现的例子是在米兰波维萨区,总共30户家庭搬进了一个修复改建的旧工厂,建筑师卢卡·波维利亚(Luca Beverina)为改建住宅提供的生态设施包括用来烧热水的太阳能电池板,一个带有冷凝锅炉的中央供暖系统和地下加热板,在墙壁和屋顶安装了特殊的绝缘体,并且提供居民带有热能回收系统的可控通风系统。负责这一项目开发的地产公司说,这种选择并不包含任何意识形态的姿态,而是人们建立在相同认知基础上的一种集体决定。

在二氧化碳的排放量比率中,工业生产会产生25%,交通运输32%,事实上,还有43%的二氧化碳排放量来自人们工作和生活的建筑物。在大楼排放的二氧化碳中,其中20%来自建造和拆除的过程,剩下的80%则来自大楼每日正常的运作。所以,建筑师重要的工作之一应该是如何提高大楼的能效,这不是一个泛泛的话题。

英国调整《建筑规范》之后,住房规划部长宣布截止到2016年,英格兰和威尔士所有建成的新房屋将要求实现“零碳”排放。一些以低碳建筑为主题的示范项目都特别强调了一个理念——为了实现在住宅使用过程中的节能和减排目标,建筑师必须通过设计倡导一种低资源消耗的生活模式。其中的道理显而易见,住宅本身所提供的只是一个居住环境,而住宅使用者的日常生活模式,包括人居生活中的交通、食物、废物循环等相关因素的选择,才是影响能耗和碳排放的关键。

金斯潘住宅(Kingspan Lighthouse)位于英国维特福德建筑研究院创新园内,建筑面积93平方米,两层标准层加顶层跃层,开放商是当前英国最大的现代化建筑施工系统MMC的制造商。金斯潘住宅是代表“可持续住宅规范”最高标准的“零排放住宅”,设计师希望鼓励住宅使用者改变他们习以为常的、以高资源消耗为代价的生活模式,转而以较温和的方式来合理利用现有资源。

金斯潘住宅的项目团队没有采用标新立异的技术手段,而是沿用了在英国建筑界发展多年的整合式可持续建筑设计模式。其中系统化的节能减排设计包括了减少住宅日常能耗和增加自身能源供给两个方面。为了减少住宅使用过程中的能源需求,住宅的表皮被设计成高度绝缘和气密,一种可用做墙体和楼屋面结构的高性能绝缘面板SIP,住宅的潜在热损失较普通住宅减少了2/3。为了减少相关热损失,住宅的窗墙比仅为18%(普通住宅为25%~30%)并采用双通风系统和智能监控系统。

英国是第一批宣布这样一种根本性政策动向的国家之一,它的经验不可避免地提出了这样的疑问:要实现生态和低碳建设,多少推动力应来自政府,多少推动力应来自私营部门?政府的干预是至关重要的,对于建筑行业这样庞大复杂而且产品生命周期在数十年才能计量的行业,如果政府没有适当的立法,建筑行业不太可能自我适应和调整。

除此之外,英国特许建筑设施工程学会副理事长安迪·福特(Andy Ford)评价说:“相对于政府而言,行业也需要意识到,建立一个行业带头的驱动机制所能带来的机会和利益,而不要被动地等待政府立法。低能耗的建筑是一个很有吸引力的商机,值得关注和开创。从长远看,它在能源安全和应对社会事务方面还会带来很多额外的好处。”■ 生态环境生物能源城市设计建筑师拯救如何世界建筑