虚位以待

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

2700点五攻不破,市场只有退守。可环顾周边市场,无论欧美还是亚太都处于5月调整以来的箱体的上限,连走势最疲弱的日经225都处于一个月来的高点,更不用说韩国股市创出信贷危机以来新高。印度虽一年内5次加息,股市更在9月后发力上攻,孟买敏感指数直逼2万点;印尼股市更进入“喷发”阶段。按理说,周边市场高涨,大环境下国内市场没有单独下跌的道理。

A股的问题,也只有用A股的特色来解释。长期看,公司治理欠缺,管理者和所有人不一致的矛盾始终困扰市场;短期看,恐怕就是迫在眉睫的限售股变现问题。9月13~17日,沪深股市迎来了久违的喘息机会,当周解禁市值120亿元,为10周的最低。可向前看,压力便越来越大了。下周便有多达455亿元市值的限售股将解禁上市,解禁市值增283%。这还只是个序幕,解禁压力将从7、8月的谷底直线攀升,形成全年乃至限售股解禁最为密集的时期。10月份,1605.02亿股解禁,市值高达1万亿元,解禁市值较9月份环比增长近4倍;11月两市解禁股数量和解禁市值都将创出年内新高,合计1683.65亿股,近2万亿元的解禁股将上市流通。而整个2010年全年共有3791亿股,市值约5万亿元需解禁,虽然解禁股数远远低于去年,但市值却与高峰期的去年不相伯仲。并且,今年解禁股主要集中在四季度,三个月份累计解禁市值占全年全部解禁市值的六成以上,仅11月单月解禁市值就占全部解禁市值的四成。从影响流动性的角度看,今年上半年的解禁市值仅占全年解禁市值的28%,和四季度比,无论对投资者的心理冲击还是实际压力,都微不足道。

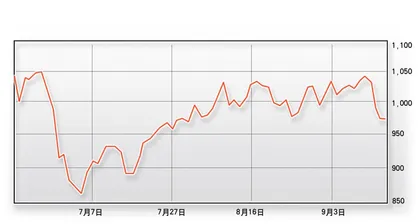

经历了2008年对“大小非”抛售的口诛笔伐,经历了2009年的解禁洪峰,市场对限售股解禁已经司空见惯,其负面意义似乎已经消化在旷日持久的减持过程中。并且,随着今年过去,九成限售股解禁,这一困扰市场的痼疾就算基本解决了。可只要翻检统计数字,还是会相信集中释放出的供给对市场构成的压力。2009年解禁的高峰分别是7月和10月,7月解禁市值超万亿,10月超2万亿,去年市场两个高点分别出现在8月和11月,限售峰值后的一个月。今年的走势中大多时间解禁股也是市场的拖累,比如熊气弥漫的第二季度,三个月中解禁股走势无一例外,全部弱于整体市场。4月份,解禁市值约3449亿元,当月101家解禁个股的平均跌幅为12.35%,而同期的上证指数跌幅仅为8.79%。5月份,解禁市值约为1651亿元,当月解禁个股的平均跌幅为10.20%,同期的上证指数下跌9.70%。6月份,解禁金额约1058.08亿元,当月解禁个股的平均跌幅为7.93%,同期的上证指数跌幅为6.62%。尽管在特定的时日,解禁效应以相反的方式呈现,比如7、8月股市反弹,解禁股的集体狂欢,7月解禁股的平均涨幅为15.64%,而同期的上证指数涨幅为11.11%,但那不过是解禁真空期的特例而已。纵观近两年的市场,大规模的解禁潮下,市场缺乏上涨的意愿。

有一种说法,四季度的解禁“井喷”主要是由于建设银行、中国石油首发解禁,限售股股东主要是汇金公司和中国石油集团,而为了减轻限售股解禁带来的压力,国有股东基本上承担起了股市维稳的使命。尽管股票解禁了,国有大股东很少减持,汇金公司甚至还增持流通股份。但10月份除去建设银行6000亿元,仍有4000亿元的其他股份。11月,除去中石油6600亿元的解禁市值,仍有1.3万亿元的股份待解禁。这两笔数字,放在任何一个月份都足以压得市场难以喘息了。今年限售股解禁的一个特点,解禁股数虽不足去年的六成,以去年底的价格计算,解禁市值却远高出,可见今年解禁的均是股价相对高的股票,而当前的市场环境,股价高也意味着流通盘偏小,往往是短线资金进出的对象。

如果说主板解禁还需考虑维稳因素,以民营企业家和民间资本为股东主体的创业板显然没有主板市场这样的维稳力量。10月,创业板迎来开板一周年,首批新股将迎来大规模的限售股解禁,解禁股份11.94亿股,解禁市值超过300亿元。放在主板,这笔数字算不上大压力,但在创业板的参与者中,这300亿元便是一个天文数字。它是现有流通股数量的1.17倍,其中华谊兄弟解禁股数量是流通盘的5.42倍。创业板的投资人结构,随着一轮轮增资扩股,上市之前充斥着为获取无风险回报而来的“搭车”的,还有以快钱为目的的风险投资,变现欲望是主板难比的。

限售股解禁,这一随时间而淡漠的问题,在行将完成的最后时刻,即将掀起一个小高潮。当然,因为是最后的反扑,也难成大气候。■ 投资解禁股限售股虚位以待股票市值