“我只是战争的幸存者”

作者:李菁(文 / 李菁)

( 彭钢 )

( 彭钢 )

出征前的团聚

1950年10月初的一天,正在华北小学读书的彭钢得到通知:伯父彭德怀到北京出差了,要她到北京饭店见一面。

“那时伯父还在西北工作,北京没有家,就住在北京饭店。”彭钢回忆,那一天,彭钢和哥哥、姐姐们都聚在一起,把本来宽敞的房间挤得热热闹闹的。彭德怀看见这些活泼的孩子们,非常高兴。“他问我们要什么东西,我说:‘不要,学校里有,什么都发。’伯父说:也许我很长时间都不会过来,我说反正你总要来开会的,我也不需要什么东西。后来伯父就给我们买了铅笔、本子之类的东西。”

彭钢还记得那天是星期六,3个哥哥还要回学校。“学校有活动,他们要表演叠罗汉,所以我和两个堂姐就住在了北京饭店。”

第二天一早,彭德怀告诉孩子们,自己要去西郊机场,可以顺路把她们送到学校。彭钢于是坐上了伯父的车。到了校门口,女孩子们下了车。彭德怀挥了挥手,简单说了句:“那你们回学校吧,我有事走了。”

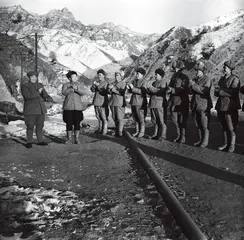

( 1951年3月起,中国人民志愿军曾多次派出归国代表,回国汇报朝鲜战场的情况。图为志愿军归国代表团出发之前,彭德怀司令员为他们送行 )

( 1951年3月起,中国人民志愿军曾多次派出归国代表,回国汇报朝鲜战场的情况。图为志愿军归国代表团出发之前,彭德怀司令员为他们送行 )

12岁的彭钢那时并不知道,刚刚告别戎马生涯的伯父,马上要奔赴另一个特殊的战场。过了一段时间,彭钢在报纸上看到了“中国志愿军司令彭德怀”的字眼,才恍然明白了伯父此次告别的目的。“但是也没有其他什么特殊的感觉,因为我们同学大部分都是类似身份,也都习以为常,没什么稀罕”。少年彭钢更多的想法,只是觉得读书的机会难得,所以在学习上很用功。因为伯父就是她心目中的家长,所以每年学校的成绩单,她也寄到了战火纷飞的朝鲜。

彭钢记得,抗美援朝中,伯父回来了一次,又把几个孩子接到了他暂住的北京饭店。“我记得伯父塞给了我一点钱,虽然不多,但我也没地方放,所以就交给我的老师保管。”几天后,学校校长在路上碰到彭钢,问:“你伯父是不是回来了?”彭钢矢口否认。校长又问:“那你的钱是从哪里来的?”彭钢说是自己原来就有的。“伯父回来时,虽然没有完全嘱咐我什么,只是说他有事回来,不要跟同学讲,但我心中有一个概念:就是要保密。”

彭钢是彭氏家族中年龄最小的一个孩子。1940年8月20日,彭钢的父亲、彭德怀的三弟彭荣华在家乡被国民党杀害。“父亲牺牲时,我不到3岁,所以对父亲没有印象。”不久,彭德怀的二弟彭金华也被害。彭钢有记忆的是以后东躲西藏、颠沛流离的生活。“情况危急的时候,也不敢去老百姓家,怕连累人家,我和姐姐有时候还会在坟地里过夜。从小,我妈就对我说,千万不能说自己姓彭。我们周围姓胡的人很多,所以我们就说自己姓胡。”

“1949年,当时湖南还没有完全解放,武汉市委书记吴德峰是伯父的老部下,他把我们从湖南接了出来。当时时局太乱,也走不了,我们就先在部队里待着。”为了安全起见,彭家的孩子也被告知,不要说湖南话,免得被人听出来。周围的人都以为他们是福建人,也并不知道他们的身份。1950年寒假,彭钢跟着哥哥姐姐们一起转到北京,彭钢随后就读华北小学。

其实也就是赴朝作战的半年前,彭德怀才与他的侄子侄女们相见。

“我记得是1950年的4月,伯父来北京开会,把我们也接到北京饭店。我们去的时候他不在,我们刚从乡下出来,觉得什么都新鲜,坐电梯,还傻乎乎地说,怎么一下子就上来了?在房间里我看见沙发旁边有一个按钮就老是摁,后来服务生过来问我有什么事,说没事别按那个叫人的按钮……”彭钢微笑着回忆。

当晚,彭德怀留彭钢等侄子侄女住在北京饭店。为了节省开支,彭德怀在他的房间里打地铺。“除我之外,还有我一个堂姐、一个堂哥,加上我二姐、二哥、三哥,一共6个人,在地上睡成一排。”早上起来,彭钢却发现自己不知何时已被抱到了床上睡觉。

那一天,彭德怀还招待这些孩子们吃了顿西式早餐,说给他们开开“洋荤”。但是大家好像并不领情,“过了好些年我还对伯父说,你请我吃的什么东西?这半生不熟的鸡蛋就给我们吃?!”

虽然这是彭钢第一次见到彭德怀,但是她对自己这位赫赫有名的伯父并不陌生。“从我懂事起,家里的祖坟被挖过好几次,一次是1928年平江起义以后,一次是我父亲牺牲后。我渐渐知道,我们家的很多事情,都跟我伯父有关系,所以在我心目中伯父就是一个了不起的英雄。”

战争记忆

1952年,彭德怀前额左眉上方长了一个肉瘤。毛泽东和周恩来要他尽快回国治疗,不久,彭德怀回到国内,以“农业大学王校长”的名义住进北京医院做手术。出院后,彭德怀要求尽快返回朝鲜前线,但是中央要他留下休养一段时间。中央办公厅安排他住进中南海永福堂,之后彭德怀在那里有了难得安定的7年。

“那个时候我已经知道伯父去板门店签字了,我后来也一直从报纸的新闻上关注着他的行踪。”1953年8月11日上午9点,彭德怀的专列缓缓驶入位于前门的北京火车站。站台上悬挂着红色的大字横幅:“欢迎中国人民志愿军彭德怀司令胜利归国。”“那天气氛特别好,我坐在车里看见了他,给他做了个鬼脸。”彭钢笑着回忆。

回到北京后,彭德怀主持中央军委日常工作,随后任国防部长。彭钢在当年也进入师大女附中读书。因为彭德怀的爱人浦安修经常出差,家里有些冷清,彭德怀就让彭钢每天走读,住在他身边。

彭钢说,自己的父亲彭荣华是彭德怀从小带大的,感情比较深,而母亲是童养媳,很早就嫁到彭家,又生了孩子,彭德怀经常打趣说:大孩子抱着小孩子,所以彭德怀对彭钢这个最小的侄女也格外宠爱。

随着跟伯父的交往多起来,彭钢说她也随便了许多。有一次谈起抗美援朝。彭钢问伯父:“当初派你去抗美援朝打美国,你有把握吗?”彭德怀说:“谁有把握啊?当时没跟美国接触过,什么都不知道,知己知彼才行啊。打了第一场遭遇战之后,我心里才有底。”

还有一次,彭钢好奇地问伯父:“人家说在朝鲜战场上,一个师的指挥调动,都得经过毛主席,是不是这样的?”彭德怀有些不解地看着她说:“你怎么提这种问题?”彭钢说:“我听说的呀!”彭德怀说:“你自己动动脑子想一想,前线的情况是千变万化的,我都请示完了以后再指挥,我这个仗怎么打?”

因为工作关系,彭钢后来和洪学智接触较多。洪学智是彭德怀在朝鲜战场上的老搭档,他告诉彭钢,自己当年怎样救了彭德怀一命的故事。“他说有一次刚把大伯‘揪’出去,敌机就来扫射,他的帽子和行军床都被敌人打了很多洞。”

洪学智还给彭钢讲了这样一个故事:五次战役前一天,洪学智等几个副司令和彭德怀一起吃饭。这时彭德怀收到60军发来的一封电报,说是有些部队已断粮,有的部队在用毛巾和其他日用品换朝鲜当地老百姓的小鸡、酸菜吃。

彭德怀看完电报,脸色变了,把筷子一摔,饭也不吃了,说:“老洪,你怎么搞的,这个仗还怎么打?部队战士没饭吃,饿肚子,我们这个饭还吃得下去吗?”负责后勤的洪学智说:“前几天才给60军运了几十吨粮过去,现在起码还有几吨粮,够三到五天的。”彭德怀不信,非要派人到60军亲自调查核实,一顿饭就这样不欢而散。

原来60军还有几天的粮食,但是到了驻地后,有战士用毛巾之类的日用品换老百姓的小鸡、酸菜吃,政委袁子钦怕违反纪律,所以才起草了这份电报汇报。结果没把问题说清楚,白惹得彭老总发了顿火。知道真实情况后,第二天早上吃饭时候,彭德怀对洪学智说:“老洪啊,还是你了解情况,昨天我发脾气,我不对。”

洪学智告诉彭钢:“老总不是随便发脾气的,他是担心战士吃不上饭才发火的;而且敢于承认错误。对了就是对了,错了就是错了,我们特别佩服彭老总这一点。”

“五次战役打得不好,他对下面的人说:‘我没有完全听取你们的意见,我们本应该取得比这个大得多的胜利,但是没有取得预想的结果。’有勇气、有胸怀承认自己的不足甚至错误,非常坦荡。”在彭钢眼里,生活中的伯父亦是如此。

有一天,彭钢同伯父聊起李世民的话题,她直截了当地问:“李世民倒是不错,能够听不同人的意见。人家能闻过则喜、接受批评,你能不能做到?”彭德怀认真思考了一会儿说:“‘闻过则喜’我还做不到,但我可以‘闻过不怒’。如果我知道自己错了,我就会不吭气,默默改正的。”

后来,彭德怀还真为了一件小事向侄女道歉。“有一次,我妈来看我,伯父跟我妈妈说小兔花钱多了。我很生气。我跟他说:‘你不是说过批评人要当面吗?有什么说什么,你怎么跟我妈说,不跟我说呢?’后来我告诉他我买了什么东西,我一分钱也没有乱花。好几天我也不理他。最后伯父说,那我不了解情况,我错了还不行?你不能不理我。”想起这段往事,彭钢也有点内疚:“我那时虽然有20多岁了,其实也不懂事,再加上从小他们惯着我,后来我也后悔,我当初干吗那样,在那种环境下让他那么为难……”

战争幸存者

“伯父常常对我说,‘我只是一个幸存者。多少人都在我面前倒下去了,我却还活着。’”彭钢说,戎马一生的伯父对于战争,回忆得并不多。偶尔提及,也更多是讲那些普普通通的战士们为胜利所付出的巨大代价。“他跟我讲过朝鲜战场上的残酷,有的志愿军战士是饿死的,有的是腿被冻伤,只好把腿锯掉。”彭钢说,这也是为什么后来伯父会秉笔上书的原因,“只要一看到人民挨饿,他就难受。他说我知道挨饿的滋味,那会饿死人的”。

因为知道战士们所受的苦,所以彭德怀后来在国务院会议上又发了一次怒。“那一次,周恩来在国务会议上主持讨论怎样支持抗美援朝的问题。当时各个部门,什么轻工业部、农业部,都强调困难。伯父说,他当时的确拍了桌子。他说,你们都说困难,就是我们志愿军不困难。这些志愿军不是战死的,有的是被冻死、饿死的,人都是有父母的,我怎么向这些牺牲了的志愿军的父母及家属交代!伯父这一怒,后来才有周恩来、邓颖超等国家领导人带头为志愿军炒面支援前线的事。”彭钢说。

彭德怀经常挂在嘴边的话是:都是生命,谁家的儿子不重要?谁家老百姓的孩子送来当兵不应该受到保护?他也经常跟彭钢说:“每一次战役之前,我都要左讨论右讨论,征求下面的意见,考虑得非常细。”战争当然是要牺牲人的,但是无畏的牺牲、不必要的牺牲是要避免的。

当年跟毛岸英一同被炸死的,还有一位是刚到朝鲜战场没几天的高瑞欣。彭钢回忆,伯父有一次提到高瑞欣,说他刚结婚没多久,老婆已怀上了孩子,可孩子再也见不到父亲。伯父愧疚地说:“高瑞欣是我从西北带过来的,可惜了。要不是我带他出来,他也不会死。”

1959年9月30日,建国10周年大庆前夕,彭德怀离开了中南海,在清冷的挂甲屯吴家花园开始了他另一种生活。这一年,彭钢考上了西安电讯工程学院。临行前,彭德怀拎出一个黄色的小皮箱说:“这个箱子是我出国时用的,看来我再也用不着了,你拿去用吧。”边说,边帮侄女将衣物装进皮箱。彭钢的眼泪瞬间流了下来……这个皮箱跟随了彭钢60多年,至今仍被她珍藏在自己的家里,这也是伯父留下的为数不多的遗物之一。

1965年6月,彭钢准备结婚。彭德怀很细心地为小侄女准备了全套嫁妆,从床单到枕头都备齐了,其中最特殊的,是一块缎子被面,这是金日成当年送给彭德怀的礼物。彭钢至今对那块缎子被面记忆犹深:“那是一个粉红色的,上面绣着像梅花一样的花朵。”彭钢深知伯父这份礼物沉甸甸的分量,因为这是他一段非凡岁月的见证……

1965年11月,彭德怀出任“大三线”建设副总指挥,彭钢也从吴家花园搬到北京东郊的单位居住。没想到,再见面已是8年后——1973年,彭钢再一次见到彭德怀时,75岁的彭德怀已经躺在301医院的病床上,走近人生的最后阶段。“1974年10月的一天,我去看他,给他喂了一些东西吃,喂完东西后,他就拉着我的手,掉眼泪。他说:死后我想和你们的父亲葬在一起,但是他们是革命烈士,我被打成了反革命,我又怕玷污他们啊。说完眼泪又哗哗地往下流。我心里特别难受,我说我一定替你完成这个心愿。他听了后就点点头……”

当年11月29日,彭德怀辞世。他的骨灰化名“王川”寄存到成都的一座公墓里。4年后,中共中央为彭德怀平反并举行追悼会时,费尽周折才找到他的骨灰。直到1999年12月28日,彭钢等侄女侄子们终于实现了彭德怀的遗愿———将他的骨灰送回湖南湘潭老家,葬在两个弟弟身边。

2000年,抗美援朝胜利50周年,国内组织了一个高级军事代表团去了朝鲜。除了迟浩田和三军领导之外,都是抗美援朝将领的家属,包括洪学智的儿子洪豹、陈赓的儿子陈知建和彭钢等人。他们参观了当年的志愿军司令部,亲自踏访父辈曾经艰苦奋战的地方,有的将帅后代不免唏嘘感慨,甚至有人伤感地落了泪。倔犟而刚烈的彭钢说:“不能哭!”

2006年,彭钢参加了一个革命后代重走长征路的活动。组织方安排她在某一天去电台接热线电话。半小时之内,有13个电话打进来,而10个电话都是志愿军战士,他们反映每个月只有四五百元的收入,生活艰难,让彭钢帮助呼吁。彭钢知道,因为伯父是志愿军司令,在这些老志愿军战士眼里,她也是可以理解、倾听他们心声的人。回来后,她写了份呼吁提高志愿军待遇的提案,提交到了政协。

抗美援朝60周年在即,有人找到彭钢,为这个特殊的日子表达些什么。彭钢想好了一句,在书房的白纸上,她一笔一笔写下了这几个字:“抗美援朝的胜利是中华民族的骄傲。”作为彭德怀的侄女,她的骄傲和自豪又多了一重。■ 历史彭德怀幸存者只是洪学智父亲战争彭钢