三位老志愿军的战地回忆

作者:李伟王凤和:难忘马良山

新兵入朝

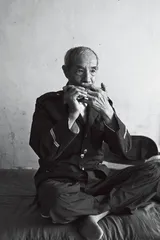

我叫王凤和,今年80岁,吉林省农安县华家桥村人,原40军120师358团42炮兵团高射机枪连班长。

我在1950年9月16日参军,那一年我20岁,结婚不久,儿子刚8个月。我小时候没读过什么书,认识几个字,一直在家种地。那时候还没有兵役法,也不叫征兵,叫“扩兵”、“劝兵”。1950年6月朝鲜战争爆发,之后不久,村里农会、妇女会都发动起来,动员18~25岁的年轻人去参军。我们家兄弟5人,我最小,他们都过了参军年龄了,我就去参军了,感到很光荣。我记得当时的口号是:“父送子,妻送郎,人人参军上战场。上战场,保家乡,打败美国野心狼,看它猖狂不猖狂。”

出发那一天,区政府组织大秧歌,敲锣打鼓欢送新兵。我们穿着新发的军装,十字披红,胸前戴着大红花。我媳妇抱着儿子来送我们。都出发了,她突然对我大喊:“老王啊,你啥时候回来?”我转身看着他们娘儿俩,硬着头皮说:“啥时候打完仗,啥时候回来。”我老婆就在路边哭了。我是被敲锣打鼓送走的,也是被眼泪送走的。

( 王凤和,原40军120师358团42炮兵团高射机枪连班长 )

( 王凤和,原40军120师358团42炮兵团高射机枪连班长 )

没想到,这一走就是8年,在朝鲜3年,在广东5年,其间我一直没回过家,直到退伍。

我们新兵先被送到辽宁铁岭,接受训练。实际受训的时间只有一星期,我被分到高射机枪连,学习使用苏制12.7毫米口径的高射机枪。这种机枪的有效平射距离有6500多米,作战时掩护步兵前进,打击敌人的坦克和碉堡。也可以防空,对空射程2400米。敌人低空飞行,摆脱高射炮的射距后就可以用高射机枪打。每分钟可以发射550~600发子弹。

( 在东线,中国人民志愿军和朝鲜人民军攻击美军陆战第1师和步兵第7师等部队 )

在新兵连,我的表现突出,首长看我脑子机灵,动作灵活,就让我担任机枪射手和班长。每个班12人,操作一挺12.7毫米机枪,1名射手,1名瞄准手,10名弹药手。新兵训练结束后,我们被重新整编补充到40军。我们班有5个新兵,其他都是老兵。只用了一个多月的时间,我就从一个农民变成了一名士兵。

进入朝鲜是1950年10月25日20时30分,我记得非常清楚。我们是从安东(现丹东市)鸭绿江大桥过境的。那座桥长1100米左右,中朝各占一半。部队走到桥中间的时候,我们的连长盖景文对大家说:“同志们,现在是1950年10月25日20点30分。这一步迈出去咱们就出国了,大家再回头看看祖国。祖国再见,你的英雄儿女就要奔赴正义的战场。”

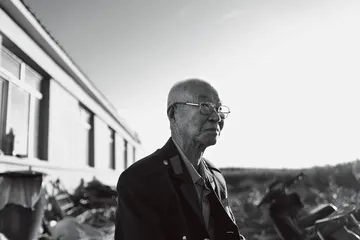

( 苏文生,原42军170师374团3营机炮连迫击炮手,副排长 )

( 苏文生,原42军170师374团3营机炮连迫击炮手,副排长 )

我们回望祖国,眼泪就下来了。我心里念叨着:“老婆,你做好准备,如果我死了,把我们的孩子抚养成人,让他孝敬长辈。忠孝不能两全,帮我照顾好老娘。”在朝鲜的3年,我们是不可以给家里写信的,家里一直以为我死了。

踏上朝鲜土地的第一天,我就目睹了战争的惨状。我们行军时,看到稻田里一名妇女被美国飞机炸死,黄牛也被炸死了。那个妇女后面背了一个小孩,小孩没有死,在筐里哇哇大哭,身上都是母亲的血。连长盖景文把孩子抱了出来,找到一位向后方转移的老妈妈,交给她收养。如果这个孩子长大,现在也有60多岁了。

战争给朝鲜人民带来了巨大的苦难,我从没有在村子里见过壮年的朝鲜男人,他们都上了战场,只留下了老人和孩子。连妇女也被编入朝鲜人民军,我家里有一张朝鲜高射炮团的照片,这个团全部由妇女组成。

云山包围战

进入朝鲜不到3天,我们就和敌人交火了。我所经历的第一场战役就是云山包围战。对手是美国王牌部队——骑兵第一师。

敌人分三路向中朝边境推进,我们也分三路迎击,我们40军就在中路,整个战线有300多里长。敌人的进攻势头很猛,装备先进。尤其是空中优势明显,掌握了制空权。我们只能晚上行军,白天隐蔽起来。敌人的飞机很猖狂,飞得很低,有时贴着山峰侧飞,飞机肚皮上的油箱看得清清楚楚。敌人发现我们后,就用机关炮扫射轰炸,扔燃烧弹。我们被飞机炸死了很多人。但是我们不能还击,这样就会暴露目标,招来更多的轰炸。很多战士,就无声息地被烧死、打死了。

我的命大。有一次飞机俯冲扫射,子弹从斜上方擦过我的胸口,把我的背包带打断了。我吃饭的铜勺子放在背包里,后来发现也被子弹打断了一半。那是我距离死亡最近的一次。

飞机中最恐怖的是L84战斗机,我们管它叫“油挑子”。它的两侧机翼下各挂了一个固体燃烧弹,前后各一门机关炮。燃烧弹投下去,下面就是一片火海。4架“油挑子”就可以把农安县城烧成一片废墟。

由于美军的势头很强,首长们就设计了一个包围战术。我们中路40军向后迅速撤退,两翼部队缓慢撤退,形成一个大口袋,把骑兵一师放进来。然后东西两线把口子一扎,将敌人全歼。

我们40军是口袋底,在中路先撤退向后跑,一些老兵不理解,很有情绪。在到达预定位置后,我们接到上级命令,要求停止撤退,转身迎击敌人。敌人已经追了上来,距离敌人一公里的时候,我很害怕,心里啥都想,但一旦打起来就不怕了。司号员吹起号角,我们进行反攻。在战场上,小号的声音太小,根本听不见,就吹一种牛角,发出呜呜的声音。

我们反身冲回去,和敌人纠缠在一起。双方都没有阵地,部队各自为战,看见敌人就杀。敌我犬牙交错,乱成一团。冲的快得杀到了敌人身后。我们的身后有敌人,敌人的身后也有我们。

在这场战役中,我们部队被打散了,连长都找不到了。这一仗打了一星期,非常惨烈,有的山坡上盖满了战士的遗体。

连队打散后,我们暂时跟着别的连队,在战役结束后重回建制。我们班有个战士叫冯志林,也是农安县人,和我不是一个乡。云山包围战后他就没有回来,我一直以为他死了。2007年,农安县开“八一”建军节大会,把我们这些老兵请到会场。我听说有个参加过抗美援朝的老冯头也来了,就想起了冯志林。

我找到那个老冯头,他就叫冯志林,原先部队的番号也和我一样。我一看对上了,就说你原先有个外号,那时候你个子很小,背个枪拖在地上,大伙叫你老母猪,对不?他就站起来问我的名字。我告诉他,他说想起来了,就一把抱住我大哭。这么多年,他都以为我死了。云山包围战后,冯志林跟了别的部队,直到战争结束。

这场战役使我们志愿军在朝鲜站稳了脚跟,打出了士气。战役结束后,文工团的同志编了一首歌,叫《志愿军不怕困难多》。我唱给你听:“志愿军不怕困难多,经得起寒冷经得起饿,两条腿撵上四个轱辘,翻过高山跃大河。不怕美国飞机凶,隐蔽好了找不着,不怕美国飞机多,照样打仗照样唱歌。”

1951年初我们打到了汉江边,敌人把桥炸了,在江岸建立工事阻击我们。上级要求我们强渡汉江,继续追击。那时候天气很冷,汉江边上都结了冰,中间还是活水,江面有五六十米宽。在江中心,小个子要踮着脚走,大个子要淹到脖子。

我们的进攻时间是在晚上,趟水过河。我把机枪顶在头上,踏入刺骨的河水。敌人向空中发射照明弹,把江面照得如同白昼。几十架敌人飞机在空中扫射,对面机枪子弹如雨点一般泼过来。很多战士被打倒在水中,整个江面都变红了。

我们付出很大的伤亡突破了敌人的江岸防守,过江追击敌人。跑着跑着,我发现胳膊和腿都抬不起来了。原来,棉衣棉裤都冻成了冰疙瘩。很多战士冻伤了手脚,还有的在路边休息就没有再站起来。

坚守马良山

在朝鲜,我印象最深的战斗是守卫马良山。

马良山是我们从敌人手里夺回的一个阵地,非常重要,前后能控制上百公里的范围。攻打马良山的部队是英军和土耳其军队,他们组织了很多次冲锋。我们在这里苦守了半年,始终没有让敌人前进一步。

最初我们在山上挖散兵坑,工事很简陋,一人一个坑,勉强能蹲下来。敌人进攻的火力非常猛,完全是灭绝式的火力打击。

敌人先用四五十架飞机倾泻炸弹,轰炸大约20分钟,天昏地暗。轰炸机过去后,再上“油挑子”,至少4架。油挑子扔下燃烧弹,山上浓烟滚滚,一片火海。随后是炮群轰击,敌人使用102加农炮、105榴弹炮,地动山摇。炮弹像雨点一样,山上的土不知道翻了多少遍了,黄土变成黑土,碗口粗的松树被弹片打折,变成秃山。然后是坦克,冲到阵地前,用火焰喷射器喷射。最后才开始发起步兵冲锋。

按照这样的打法,一轮重火力压制后,一个班也就会有两三个命大的活着。这时候,连长会用报话机通知后山的预备队,通报我们的伤亡情况,请求增援。预备队迅速从后山增援,进入阵地,填补空缺。所以我们的人仿佛永远打不完。

近战时,我们有很强的地理优势。阵地前是几十米的陡坡,敌人必须冲上来。当靠近到30米左右时,我们才开始射击,手雷、手榴弹、轻重机枪、高射机枪一齐开火,把敌人歼灭在20到30米之间。敌人上来越多死得越多。

大部分牺牲的战友是被进攻前的火炮击中的,而我的弹药手张照库,则是在敌军冲锋时被流弹打死。我们的弹药放在阵地后面50米的地方,以免被炮弹击中。战斗打响后,弹药手们在交通壕里来回运送弹药箱,每箱300发子弹。张照库是第一弹药手,负责把子弹挂在机枪上。他是黑龙江人,刚刚18岁,还没娶媳妇。

在那次战斗中,他突然向后倒下了。我回头一看,他的帽子已经掉了,浑身是土,胸口是血,嘴巴张得很大,估计被打到胸口了。我来不及照顾他,转过身继续向敌人开火。担架队上来“抢架”,把他抬到阵地后面100米的救护站。一般情况下,伤员们在那里简单包扎,用树枝盖上,然后被老百姓的担架队和两个班的战士护送到后方医院。那天的炮火特别猛烈,我们的担架队根本送不下去人。张照库伤得很重,我估计他很快就死了,甚至被击中时就牺牲了。

敌人后来发现我们不断有增援部队进入阵地,就将炮火延伸到我们身后的交通线。我们的预备队必须要顶着炮火冲上来,牺牲也很大。其实,阻击战中最危险的是炊事员。他们在山沟里做饭,每天都要冒着炮火给我们送饭送水。有时候连续几天,炊事员都被炸死在交通线上。有时候出发两个人,到达的只有一个人。我们的每袋炒面、每滴水,都是炊事员用命换来的。

炊事员牺牲了,我们就没有饭吃,没有水喝。最长的时候断粮断水三四天。饿得厉害,我们就吃固体牙膏,用刺刀砍掉松树的老皮,吃下面的嫩皮。我们每个人有一个水壶,一壶水要准备喝10天,渴了就用嘴抿一下。水喝光了,就喝尿。

敌人不进攻的时候,我们就打眼放炮挖山洞。开始是半坑道,只有一个口,遇到打炮我们就钻进去。有一次故意把敌人放上山,我们打开洞门的伪装,前后夹击把敌人消灭。后来我们把整座山都挖空了,用这种办法坚持到了战争结束。上级首长说,我们3年在朝鲜挖的山洞相当于从“三八线”到鸭绿江边的距离。

常有人问我,老王,你一共打死了多少敌人。我说不知道。因为一个连10个班,每个班一挺高射机枪,每次都是大家一齐开火,不知道是谁打中的。只有一次,我清楚地击毙了一名美军的军官。

那次敌人攻到了下面的一个平台,打了几次没冲上来。连长盖景文就趴在我边上指挥。我们看见一个大胡子军官,把半截烟头扔在地上,指挥进攻。双方已经很接近了,大概30多米,声音都能听见。连长命令说,打他,点射。我于是扣动扳机。那个军官应声而倒。第一次没有打死,他又挣扎着起来了。连长踹了我一脚说继续打,我的枪又响了,这次他倒下不动了。

没想到的是,敌人马上举起了白旗,向我们投降。此时他们既上不来也下不去了。连长说,停下,别打了。但是我完全没有听到,别人也没有听到,继续向下扫射。我们都杀红了眼。战斗后,连长给我的“战评”总结是“不听指挥”。

还有一次,我们打掉了敌军的一挺无人机枪,抓了一个俘虏。我们阵地对面有座小山,直线距离不到100米。山上有一挺重机枪,24小时不停地向我们开火。一天晚上,连里命令我们班去前方阵地侦察。连长和我一共6个人,我带了一挺马克沁重机枪,其他人背着苏制的铁把冲锋枪,每人带4个手榴弹。爬到一半的时候,我们遇到了敌人阵地前八字形铁丝网,上面挂着手雷。我用大钢钳子切断铁丝网,慢慢向前爬。

趁着月光,我们接近了敌人的一个机枪阵地,但是里面没有人。机枪还在打,是因为扳机上拴着根绳子。我们悄悄顺着绳子摸到十几米外的一个防空洞,看见一个敌人头朝里躺着,把绳子拴在脚上。连长命令我们抓个活的。我们就冲了进去,4个人把人按住制服,两个人把枪扛走。

我们还没走到铁丝网的口子,就被敌人发现了。敌人的警惕性很高,发现枪不响了,就向这边天空打出照明弹,于是我们被发现了,子弹就像雨点般打过来。我们架着俘虏迅速撤离。回去时候牺牲了一名战友,他是四川人,是个“解放兵”。敌人发现我们抓走了俘虏,就用更猛烈的炮火报复。

我们坚守马良山半年,击退了敌人多次进攻,付出很大的代价,牺牲了不少战友。但阵地始终在我们手里。文化教员编一首《美丽的马良山》,教给我们唱。每打退一次敌人的攻势,阵地上都会响起这首歌。

我唱给你听:“马良山,马良山,美丽雄伟的马良山。我们永远歌唱你,英雄阵地马良山。秋季的马良山,原来无人烟,小小阵地无罗网,里外上下紧相连。敌人发动秋季攻势,妄图攻下马良山,炮弹把黄土翻三尺,满山松树都打弯,损兵折将一万多,没攻下英雄阵地马良山。马良山,马良山,永不屈服的马良山,我们歌颂你,英雄阵地马良山。”

我们从马良山上换防,不久后战争结束了。1953年10月25日,我们重新返回祖国。也许是巧合吧,我在朝鲜整整战斗了3年。

回国后,部队直接开往广东,我们驻守在大陆最南边的雷州半岛。1958年,我退伍了,这才回到了阔别8年的故乡。

那天我一进门,我妻子就扑到我身上号啕大哭。然后我母亲出来了,我赶紧给我妈跪下。她把我的头抱在怀里哭。这时我儿子已经8岁了,站在一边呆呆地看着。我妻子说,这是你爸,快喊爸。他吓得转身就跑。好长时间,我儿子都不叫我爸爸,也不跟我出门。

当年我是从安东过鸭绿江的,我大儿子就叫“安东”。今年他已经60岁了。

我老了,很多事情都记不清了。我不愿意回忆,心里难受。但有些事总也忘不掉,除非死了。比如死在我边上的张照库,他才18岁。

我现在和老伴生活在一起。我们年纪大了,干不动农活,家里有6亩地都租给别人种。各种优抚金,每个月我们有400多块钱,一年算上低保,我们俩有7000元的收入。这些钱够吃饭了,但是不够看病的。当初我们村一起参军去朝鲜的有12个人,有人牺牲了有人病死了,现在还剩下3个人。希望能帮我们老兵反映反映,我们的生活比较困难。

我们老兵还有两个心愿,一个是去北京,再看看毛主席;还有就是重回朝鲜战场,看望一下牺牲的战友。

苏文生:我们班牺牲了一半

我叫苏文生,今年80岁,吉林农安县人,原42军170师374团3营机炮连迫击炮手,副排长。

我是1949年参军,那年我19岁。部队最初驻扎在辽宁开原,在锦西整编训练。我被分在机炮连,主要武器有迫击炮、水压机关枪和90火箭筒。我是迫击炮的装填手。1950年我们被安排在山海关搞生产,修山海关火车站。工程原计划3个月完成,干到两个半月的时候,朝鲜战争爆发了。

部队要重新整编,命令下来时候,我正在工地上挑沙子。42军整编北上,我们就被补充进去。我记得战前要上政治课,大家讨论是在国境外打还是国内打。我们一直以为,最多就是出国打一下就回来的。

我们军是最早进入朝鲜的部队。1950年10月25日夜间,我们营从辽宁省辑安(现在的集安)的一座浮桥上过境。当时穿的是朝鲜人民军的衣服。这套军装一直穿了一年,直到1951年第四次战役后,部队下来休整才换上志愿军的衣服。那时候军服已经破得不成样子,里里外外都是虱子,密密麻麻地向外爬。

我们班一共8个人,两头骡子拉装备。携带一门82迫击炮,炮筒重44斤,炮盘重48斤,炮架重46斤,基本射程500米,加投料包能打1200米。我们的任务是随伴步兵消灭敌人,打攻击战时,跟在步兵后面,打阻击战时和步兵一线站位。

我们晚上行军,天亮了就躲进玉米地隐蔽休息。没想到过境第一天就和敌人打了一场遭遇战,对手是南朝鲜李承晚的精锐部队518师。那天下午两三点钟,干部们去开前线会议,察看阵地,随后开始构筑工事。我们占据了山上的有利地形,518师攻了几次都被打退,我们组织逆袭抓了不少俘虏。我们前后和518师打了两仗,基本把他们全部消灭了。后来发现他们的部队里还有老人和妇女。

1951年的元旦晚上,我们打到了“三八线”的边上。全师重火力覆盖“三八线”,到后半夜敌人坐汽车跑了,我们就用两条腿在后面追。朝鲜多山,汽车绕来绕去不一定跑得快。我们翻山越岭走的是直线,经常能赶到前面阻击。那时候行军很苦,白天害怕轰炸不敢走,一个夜晚能走100多里。天亮了找个向阳的山坡,扒开积雪,铺点稻草就能睡着。

敌人的武器比我们先进,我们每前进一步都要付出巨大代价。有一次我们追击敌人,到了山脚下,步兵上山炮兵在山下树林隐蔽。当时天已经黑了,我们发现了一辆被击毁的美军坦克,坦克的履带被手榴弹炸断。我们在坦克四周摸索尸体,其中三四具尸体穿着大皮靴,应该是美国兵,还有30多具我们人的遗体。我们的战友好辨认,他们身上挂着干粮袋。我估计这些战士是用3个手榴弹绑在一起去炸坦克。为了炸毁一辆坦克,牺牲了我们一个排的战士。

我们在前面打仗,后面有打扫战场的队伍。五六具战士的遗体一起掩埋,挖一个坑填上土,没有墓碑,没有棺材,也没有标志物。再去找,肯定找不到了。

1951年除夕之夜,我们团经历了一次很惨痛的失败。那个晚上我们在阵地上过年,后勤部门运上来猪肉罐头吃。凌晨两点多,上级下达命令,我们一个加强团去追击消灭敌人一个加强营。我们整理装备后迅速出发,带队的是一个本地向导。没想到,这个向导是敌人的特务,他把我们引到了炮口。

拂晓时分,我们行进到一个山口,就遇到敌人红头侦察机。随即,飞机指引火炮对我们发动袭击。头两发炮弹是试射,离我们的队伍有70多米。第三炮就已经调整好了距离,正好打到了我们队伍中间,炸开了花。

我们没有别的选择,必须冒着炮火向前冲。我身边落了一发炮弹,把一名机枪手的脑袋切掉半个。机枪班长看到了,抢过机枪向前跑。我比较幸运,没有受伤。我们后来缴获了敌人的9辆汽车,抓了一些俘虏,但是全团损失过半,团政委姓洪,他是红军老干部,也在这场战斗中牺牲了。

1952年的时候,我们驻守260阵地。大规模的战斗已经很少,双方处于对峙状态。我们大部分的时间用来挖坑道,修筑工事。3个班轮流挖,一个班干活,一个班警戒,一个班休息。有一次,我们拆了一颗敌人的哑炮,倒出80多斤黄炸药。这种炸药威力很大,用它来炸山。我们在山里挖出了很多房间,有休息室、卧室、食堂。每个房间七八尺见方,用碗口粗的松树做柱子,人在里面活动不用弯腰。

赴朝慰问团送我们每个战士一个口琴。没事的时候,我就在坑道内练习口琴,两三天就能学一支曲子。现在我还喜欢吹口琴。

1952年11月,我们从安东回国了。我们班8个人,3年中牺牲了4个人,但不断有新兵补充进来。朝鲜还没有停战,但我的战争已经结束了。离开朝鲜后我给家里写信,告诉家人我还没死。家里回信说,你继续革命吧,听政府的,啥时候叫回来,就啥时候回来。

在安东休整了一个星期后,我们向南方调动。首长说蒋介石要反攻大陆,我们要去冬夏常青的地方守卫祖国的南大门。我们坐火车、坐海船走了一个月,最后到达深圳。

1957年,我从部队复员回家,当时已经是排长了。我没想留在部队,我想要回家。

孙树清:我们俘虏了戴维斯

我叫孙树清,今年82岁,吉林省农安县龙胜村人,原空二军6师16团3大队机要通信员。

我是1949年3月参的军,当时老家刚解放,还没土改。我家兄弟4人,我给地主扛活,经常受欺负。一气之下就去当兵了。

我们在辽宁开原受训两个月,然后驻扎在锦西搞生产。朝鲜战争爆发后,1950年8月份我被整编到空二军当通信员。1951年1月我们军驻扎在安东浪头机场,军长是刘亚楼,军部设在帽儿山。机场距离中朝边境约40公里。

我是空军,虽然参与了抗美援朝,但没有入朝。陆军编笑话揶揄我们说:“抗美援朝不过江,保卫祖国不扛枪。”

安东有两座机场,浪头机场和打虎山机场。打虎山机场是一座简易机场,跑道铺的是可以移动的钢板。浪头机场是空军的主要基地,有两条水泥跑道。我们6师的师部就设在浪头,一共有70多架飞机,都是战斗机,没有轰炸机。2师和3师的基地已在这里。飞行员中还有很多苏联人,也穿着中国军装。中国飞行员白天作战,苏联人晚上作战。

我的工作主要是负责塔台与团内各个大队之间的通信传递。我执行过一次作战任务,就是抓捕美国王牌飞行员戴维斯。

我们师的著名飞行员张积慧在一次作战中打掉了戴维斯的飞机。张积慧向地面报告说,敌机飞行员已经跳伞,位置在安东东北方向的凤凰城,有二三十公里的距离。

当时是上午10点多,我们警卫排40多人迅速出动,半小时后就赶到了凤凰城。当时戴维斯降落在了一个山头的平地上,身后是一个山崖。他两手各持一支手枪,身上的伞绳还没有解开。

我们将戴维斯包围住。一名翻译上前对他宣传优待俘虏的政策。戴维斯很紧张,说了很多话。一个翻译似乎没办法跟他沟通清楚,我们于是立即从机场又调来两名翻译,总算搞清楚了他的意思,解除了他的顾虑。最后戴维斯放下了武器,把伞绳解开,将降落伞叠好,上了我们的吉普车,到了军部。

一个月后,通过交换俘虏,戴维斯返回了美国。他在我们这里过得很好,吃的是空军灶,早饭是两个蛋糕、一碗牛奶、一个大鸡腿,每天吃4顿饭。我想他回去后,会好好宣传我们的政策的。

空军作战很英勇。我们16团的团长叫陈奇,他就是在空战中牺牲的。那时候他才29岁,刚刚结婚一个月。有一次他执行任务,刚刚飞进朝鲜境内,就被敌机击落,陈奇负伤后跳伞。

我们派出去一个连搜救。最后在一棵大树上找到了他的遗体。他被敌机的机关炮打穿了大腿,跳伞后落到了一片森林里。降落伞把他挂在了树上,无法落地,最后失血过多而死。如果能够降落在地面,他就能够用随身的急救包进行简单包扎,也许能活下来。

遗体运回来后,在师部召开了3天的追悼会。一般情况下,团长是不需要升空作战的,大部分任务都是由中队长带队执行。

战争结束后,我们转到上海江湾机场,我仍旧担任通信员,直到1955年1月退伍。我回到了家乡,继续当农民。■ 志愿军三位军事历史武器陆军战地回忆