张艺谋:我只是认真地做好自己

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

( 张艺谋 )

( 张艺谋 )

“爱情经常让人伤感。恋人之间相约去看一场电影,总是有这样那样的不成功。恋爱故事就是这样,一个小小的希望,非常简单的约定,总是不能实现……”采访时,张艺谋流露出了难得的感性和柔情的一面。

一次见面时,老三和静秋约好去看山楂树开花。可是,时间流过,一次一次,他们都没有能去成。最后,老三去世了,静秋穿好了红色的上衣去看他,山楂树开满了红色的花。

《山楂树之恋》的故事母版,非常琼瑶:落难女主角被英俊世家男主角爱上,然而男主角却得绝症离去。

如果是10年前,怎么看,这个故事都不像有流行的潜质。然而这样的小说,印上了“史上最干净爱情”的名义,却能够卖出了250万册。

与其说小说多么伟大,不如说它迎合了泛性无爱的时代里,人们对纯真爱情的向往。

( 电影《山楂树之恋》剧照 )

( 电影《山楂树之恋》剧照 )

“静秋,静秋,你可能还没有爱过,所以你不相信这世界上有永远的爱情。等你爱上谁了,你就知道世界上有那么一个人,你宁可死,也不会对她出尔反尔的。”说“永远”的时候,他们不过是十几二十岁的少年人。永远有多远,他们未必真的知道。

然而,成年之后才知道,比起“顺其自然”,也许我更希望听到的还是“永远”。哪怕明知道是谎言。

“我试图去寻找这样描写的女孩。很干净,笑容可爱。”张艺谋告诉本刊记者。他说,选演员的时候,他希望最后能饰演静秋的那个她:“有清澈的眼神,清澈的眼神是青春期才有的。”

一个拥有清澈的眼神的成年女子,她得拥有多大的决心、虔诚和勇气,付出多大的努力。

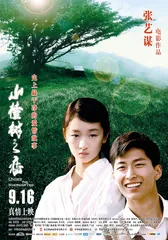

( 电影《山楂树之恋》海报 )

( 电影《山楂树之恋》海报 )

比起张艺谋之前的电影,《山楂树之恋》追求一种清淡的格调,没有红和绿,一切力图清浅。静秋清纯到青涩,单薄到像没有发育,和书里所写的大胸细腰相去甚远。然而他毕竟是生命力强烈的男人,最后一场戏,老三死去,他安排静秋穿了红上衣,擦红了嘴唇去见自己的心上人。

红艳艳的山楂树,最终还是开花了。

接受采访之前,张艺谋抱怨接受采访太多,他一再强调,自己希望更多地做一个幕后的人。比起《三枪》时期的放松和大胆,他说话谨慎很多,对尖锐的问题不再硬碰硬接招,而会更多采用迂回的方式。而且,一定避谈个人。

“我觉得电影是脸的艺术,没有一种艺术形式能像电影一样把人的表情、人眼睛里的东西放大得那么清晰。”

他说周冬雨:“你看我给了她多少近景。”

他有一双摄影师的眼睛。

小说《山楂树之恋》里,静秋和老三彼此爱抚,只是没有实质性的插入。而电影里处理得更简单,基本上发乎情止乎礼。

也许,在一个看穿世界红男绿女游戏的中年男子看来,这样的感情,更值得回味。事实上,他回味的,是初恋的味道。

“‘文革’从总的历史定位上,是苦难的,悲情的。然而内部有很多不同的故事。我没有写游街、大批判。‘文革’1976年结束了。1973年,环境已经松散,革命的狂热已经过去,很多人已经开始做自己的自留地。林彪事件出来后,很多中国人的信仰动摇了,宪法规定的接班人,毛泽东的亲密战友竟然外逃。那时我在工厂,几天几夜睡不着觉。大家都已经在疲倦的状态中,很多年轻人在谈恋爱了。”这是张艺谋对《山楂树之恋》那个年代的回忆。

“我觉得这是一个初恋的故事,而不是一个爱情的故事。只不过是特殊时期的初恋的故事。”他说。

“那个时代社会有很多道德警惕,大多数人不乱爱,只恋爱,都是一对一。而现在人的选择比较多,大家都比较尊重自己的感受。”张艺谋说。

三联生活周刊:性和纯爱矛盾么?怎样看待小说《山楂树之恋》里的那场实际上什么也没发生的性描写,电影里的处理与小说不同,更加简单。

张艺谋:纯爱跟什么都不矛盾,它是在人心里的一种感觉。纯爱是心理的,不是外化的。小说中描述的性虽然没有性行为,但其实很满,笔墨还挺多,也不妨碍还是一种感觉。可是按小说的方法去拍,第一不可能通过审查,第二也不太符合这部电影的意境。用被单盖住,把它演出来,也很难呈现,也可能通过不了审查。我现在这么处理,一是在中国,性的雷区比政治的雷区还难触碰。二是看客下菜,两个演员都很干净,他们的条件不适合这么做。

三联生活周刊:小说里的静秋事实上对性还处于一种很蒙昧的状态。你认为,蒙昧代表清纯么?

张艺谋:那是在特定时期的特定的意识和感觉,这种感觉是一代人的,不是一个人的。在那个时代,就是这个样子。再过20年,可能新的人会看着“90后”的人说,怎么那么傻啊。看着太无知了。这是真实的,没有装。

三联生活周刊:拍过《红高粱》那样生命力勃发的性;拍过乱伦和残酷的爱情故事,回过头来拍一个初恋故事,是和这个年纪的心境有关么?

张艺谋:没有不同的认识,只是不同的故事,和我这个年纪的心境也没有必然的联系。现在好剧本太少,我碰上什么拍什么。

三联生活周刊:原作中有许多时代氛围的描写,但在电影中,你进行了简约化处理,笔墨集中在爱情上,这是出于什么考虑?

张艺谋:对,我把“文革”的背景简约化了。原作在历史氛围上,也是在政治氛围上有很多描写,爱情故事只是历史大氛围的一条小溪流。然而电影要把波澜壮阔的大环境,发人深省,历史的、辩证的观点都引进去,那就啥也拍不好。我想拍的,就是朴素的,平实的,洗尽铅华的一个爱情故事。

三联生活周刊:原作中静秋的身材很好,然而最终选定的周冬雨非常单薄,这是出于什么考虑?用张伟平的话来说,顾得了脸顾不了胸。

张艺谋:小说中的静秋十全十美,前挺后撅,生活中也找不到。我无法复制小说中如此完美的静秋。我只能试图去寻找这样描写的女孩,她很干净,笑容可爱。她有清澈的眼神,清澈的眼神是青春期才有的。静秋要笑很多,冬雨笑得也很干净。干净,简单。

三联生活周刊:你提到干净这个词,在你的心目中,干净和不干净是怎样定义的?在今天这个多元化的社会,区分洁和浊,有意义么?

张艺谋:今天多元化的时候,来讲洁和浊,意义不大。我讲的干净和简单,是更广义的。我这样讲故事,并不进入我讨论的人生定位,并不进入哲学范畴讨论的人生定位,不完全代表我的观点。只是这个故事需要这两张干净的脸。我对那个时代很多符号性的东西运用得很少,我觉得那个时代集中在这两张脸上。翻开画册,我会惊讶当时的青年人脸的单纯,所以才会有那么多不可理喻的东西。

三联生活周刊:你说到,对那个时代很多符号性的东西运用得很少。这和当时拍《活着》非常不同。

张艺谋:这部电影和《活着》完全不同,很多东西我不想再触碰。《活着》讨论的是大时代下人的命运,人的苦难和顽强,而这个故事只讨论爱情。单纯的爱情,单纯的二人世界。分量不同,方向不同。

三联生活周刊:你还相信爱情么?

张艺谋:生命和爱情是永恒的主题。杨振宁娶翁帆,你觉得他们之间那是爱情么?只是爱的评价标准问题而已。任何时候的人都需要爱,需要付出,也需要接受爱。这个讨论是最没有标准的。理想的爱情相处方式,是你情我愿。世界太大,多元化,今天的社会接受各种结果,什么都可能发生。我们都是现实主义和浪漫主义者的结合。

三联生活周刊:你认为《三枪》是一部失败的作品么?

张艺谋:我认为我所有的电影都不是失败的,我只是在尝试不同的类型,这些尝试里,有拍得满意的,也有拍得不满意的。我在创作上从来不以大家的口诛笔伐、大家的判定为转移,搞艺术,如果这一点自信你都没有,那还能行?那只能一会儿范进中举,一会儿脆弱得要自杀。那怎么行?我不认为我的任何一部电影是完美的,一直到未来,我都会有太多的遗憾,何况我做得再完美,也不妨碍早就准备好的骂声,这就是江湖。

三联生活周刊:采访之前,你说,还是希望能低调,做幕后,少被推到幕前采访。

张艺谋:这个江湖不适合我,这就是现实。我喜欢拍的过程,再苦,再累,我喜欢,那是个制造梦的过程。

三联生活周刊:影片调子很清淡。

张艺谋:现在大家都在无所不用极其地用方法,我想不用方法,少用方法,删繁就简。

三联生活周刊:这些年一部一部拍,有没有想过让自己闲一闲?

张艺谋:我的弟弟们,还在家乡做工人,我觉得自己已经非常幸运。所以我很认真,一部一部不让自己闲着——老天爷给你这个机会,你不要浪费。现在我已经不是想证明什么,还是热爱,而且觉得,能这么做,已经来之不易。

我想未来我不会有多少出人意料之举了。还原到导演个人的想法上,我觉得,就是认真做好自己。想中国电影怎样,责任怎样,自己在中国电影的位置怎样,你想那么多,会干不了活。其实说到导演功课,大家都差不多。做一个好导演其实就两条:我有没有运气遇到一个好剧本,遇到一个剧本有没有状态把它做好。

三联生活周刊:尽管如此,还是要问,在这个表达方式多元,表达渠道日益多样化和个人化的年代里,你怎样看待电影这种艺术形式在这个年代的位置?

张艺谋:20年前,我被批评最多的是:张艺谋的电影暴露了中国人的愚昧和落后。那时我回答说:20年后,你看大家会不会认为我的电影暴露了愚昧和落后吧。在一个信息社会里,人们取得信息的渠道日益增多,人人都会有自己的判断。但是电影毕竟有发言的这个功能,所有艺术都有这样的功能。连微博都是如此,微博不能胡说,要有分寸的。电影就是在它应该的位置上,不要放大它,也不要低估它。电影毕竟还是中国目前在海外最能接受的表达方式。我们的电视剧固然丰富,但是在海外还没有这样的影响力。而我现在考虑的,依然还是,能不能很实际、很平实地把自己的工作做好。■ 文学小说自己张艺谋活着山楂树之恋做好爱情中国电影认真电影爱情电影文艺电影三联生活周刊