王小二的难题

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

证券市场“炒小”成风,深圳交易所不得不连发“禁炒令”,可在经济增长方式转型的旗帜下,小盘股仍聚集着挥之不散的人气,仿佛小企业的成长是笃定的。殊不知,当下的资本环境并不利于小企业做大,在“巨无霸”的夹缝中成长起来的可能性微乎其微。

8月16日,总规模280兆瓦的国内第二轮光伏电站特许权项目招标的价格标开标,报出有竞争力价格的全是国电电力、中节能、中广核、中电投等实力雄厚的国资背景企业。上市公司中虽有民企如三安光电和天威保变等参与,却毫无与国企分羹的能力。开标前,光伏企业普遍希望上网价格在1.2元到1.3元,有的甚至以为会达到1.5元,原因是目前国内晶体硅电池生产商的上网发电成本多数仍在1元/千瓦时以上,在这个范围定价能保证企业小有盈利。但开标的结果却使得纯光伏企业一下子处于尴尬地位,13个竞标项目中光照条件最好的“青海共和30兆瓦并网项目”的每度上网电价竞标最低价为0.7288元,13个项目招标最低报价均跌破1元。这个价格,不用说利润不能保障,但凡接单,企业先期亏损就不可避免。

投标的竞争太过激烈,但“国”字头的企业难道就利令智昏,为夺标不计成本?长远看,只要有足够的实力挨过先期的高投入和亏损,1元以下的上网价还是能给光伏发电带来利润。本次招标的共计56亿元的项目,都是25年的投资回收期,而光伏的成本下降却是有目共睹的,10年前,光伏发电的成本是50元/千瓦时,5年前成本已经降到4~5元/千瓦时,去年第一批招标的敦煌特许权项目上网电价是1.09元/千瓦时。科技进步和产能扩张使得成本直线下降,业内预计未来5到10年,光伏发电的电价将再降一半以上。有了这个预期垫底,中标的企业只要在建设中拖一拖,就能等到便宜的原料了。

以亏损抢市场策略如果前几年还不为人所知,现在则成为大企业制胜的不二法门。华为能成为全球顶尖的通讯企业,一个重要的发展战略是定价。华为崛起之前,电信业是技术驱动的产业,企业投入巨资研发新产品,然后定高价,赚取高额利润,再投入研发,周而复始,良性循环。但当华为进入这个行业后,发现形势发生了变化,科技已经不再高不可攀,甚至进入相对过剩阶段,也就是说,未来成本的下降是可预期的。华为把自己定位为量产型公司而非技术创新型公司,并据此创新了商业模式。新产品投入市场即以两三年后量产的模型来定价,一开始是亏损,这样,西方竞争对手由于在成本上的劣势,往往要丢掉市场份额,同时,不可能有小公司再度崛起。华为把这种商业模式形容为王小二卖豆腐,开始卖两块钱,利润丰厚引来跟风,到最后豆腐店全卖到8毛,王小二倒闭。若起初王小二第一个豆腐店就定价8毛,也就没有这个结果了。

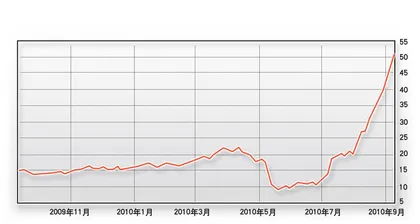

华为当年面临的技术环境,实际上也是当前光电和锂电业的现实。在这些所谓的高科技行业,技术已经远没有量产对行业的贡献多。技术上,晶硅技术转换率持续上升,成本稳步下降,工业硅片切割厚度已经降至160um,硅用量降至8g/Wp。但推动行业更多的是产能扩张,光伏发电的主要生产原料是多晶硅,中国多晶硅产量2005年60吨、2006年287吨、2007年1156吨、2008年达4000吨。仅在2009年上半年,便有20多个省份有近50家公司正建、扩建和筹建多晶硅生产线,总建设规模逾10万吨。前几年,由于多晶硅原材料全部靠进口,光伏产业的“大跃进”把原料价格从每公斤50美元炒到500美元。金融危机后,半数中小光伏企业停产,国际市场原料价格也一度从最高的500美元/公斤又跌回50美元/公斤。

锂电所处的时机要好得多,国家刚提出大力支持新能源汽车。消费电子领域,锂电池虽已得到充分应用,全球基本形成中、日、韩三足鼎立的格局,但在新能源汽车用锂离子电池领域,目前还没有哪个国家形成大规模产业集群。一辆纯电动汽车需要40~50公斤的正极材料和电解液,是单个手机电池耗用量的1万倍左右,仅生产100万辆电动车所需的锂离子电池相关材料,就将是目前全球锂电池材料总需求量的数倍。另外,消费电子领域锂电池技术成熟,但在汽车领域仍进展缓慢,这就给创新提供了空间。但技术创新的获得绝非一家上市公司通过宣布进军锂电便能获得的。

即便如此,投资者也需密切注视那些巨无霸的动向。16家央企联合成立央企新能源汽车产业联盟。一旦技术成熟,他们便可用资本独揽市场。另外,华为的成功也不是上市公司可复制的,上市公司要对每季度的业绩负责,一家非上市企业才有能力站在一个产品5年或者更长时间角度考虑问题。■ 难题王小二