壁画读城

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 《无题》 )

( 《无题》 )

名字

这次来大芬参展的25个国际创作团队,国外艺术家几乎都用艺名,这也成了作品的场外展示。据瑞士艺术家Toast介绍,在壁画艺术圈里好像有无需约定的默契,取艺名,长度不超过5个字母。“一方面是因为涂鸦起源的时候,在很多国家都是非法的,所以他们不希望暴露自己的真名。另外,名字取4到5个字母,吸引人眼球,也特别响亮,比如说在你们这次请来的艺术家里,英国来的那个艺术家叫Shok,就是很让人吃惊的意思。”

Run是意大利人,2007年移居伦敦。总策展人、深圳市规划和国土资源委员会深圳馆策划建设办公室主任周红枚介绍,Run这位艺术家把极具个性色彩的街头艺术带入了伦敦一些废弃的建筑群中,作品多是巨幅的用滚筒绘制的面孔和人物形象。在大芬,分配给他作画的墙体位于天桥进入屋顶庭院的通道一侧,道窄,但墙体高大,为画面如何形成观看视角带来了挑战。Run画了《头顶上的蓝天》,画面中央是一个身形巨大却有着婴儿般面容的白色的半人半兽,背负一小块斑斓城市,俯身长龙,画面最下方有几个灰色的舞蹈者正努力做出奔跑的姿态,呼应了他的名字。

德国艺术家ECB的名字让人好奇。“这几个字母是从我真正的姓和名里面拿出来的。涂鸦艺术家的艺名听起来都很酷,我发现一个没有解释的名字反倒神秘,每个人都想知道它到底是什么意思。”ECB告诉本刊。他从1999年开始成为自由职业艺术家,在早期作品中,他总是最大限度地利用自由空间,将画面创作到空间的最大极限。他至今未变对大面积的爱好,并将它充分体现在《我就是别人》上。这是街头壁画中难能见到的整幅浅灰色调,画面中心被故意左移,三张破碎的面孔叠加在左侧1/3处,右边将近2/3的灰色面积上只有那行标题。ECB的创作灵感来自法国诗人兰波最著名的诗句:“因为,我就是别人。”

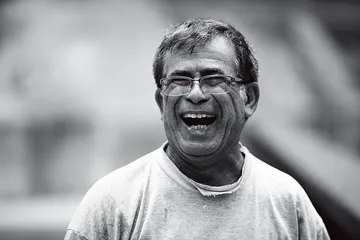

Same84一边接受采访,一边在帮人画T恤。初到大芬时他水土不服,长了很多痘痘,工作人员就给他取了一个新艺名——水痘男。Same84这样解释自己的名字:“开始只是一个符号,用来标记作品,慢慢就固定下来了。”Same84告诉本刊,他是希腊5个职业壁画家之一,在他们外围,大约还有200多个喜欢壁画创作的艺术家。“职业和非职业的区分在于作品数量和工作时间。比如我,每年要画完5个巨幅墙体,每幅面积大约在10米×18米左右。”16岁开始涂鸦,日常发生在身边的任何事,只要能够激发兴趣,都会成为他的选题。他向本刊解读自己在大芬完成的《甜蜜的生活》:“完全是象征性的,试图表现现代社会都市化进程中,尤其是在欧洲和我的国家希腊,人人都在为自己争取,为自己而奋斗,但是又嫉妒比他生活得更好的人。我描绘了一个似乎什么都有的成功人士,炫耀自己所拥有的一切,俯视着那个怀着嫉妒和忧伤的人。冰激凌象征着一切愉悦你的感官的东西,如视觉、味觉,甚至是你的精神层面。”

( 希腊 Alexandros Vasmoulakis )

改变

从涂鸦到壁画,这个过程中改变的界点在哪里?在这次参展的艺术家中,Toast是少数几个称自己作品为“涂鸦”的人。他们中的大多数都称壁画(Mural),而不是涂鸦(Graffiti)。以色列艺术家Meiri认为:“我是一个壁画艺术家,我个人觉得跟涂鸦最大的区别是,涂鸦在很多地方是非法的,要在瞬间以非常快的速度,在别人没抓到你之前把这个作品完成,而且很多时候是个人情绪的宣泄。壁画艺术家通常是被邀请,在一面墙上非常仔细、慎重地计划和设计,然后结合现实景观,把艺术家的想象和现实做一个非常完美的呈现。”

( 《双面》 )

( 《双面》 )

Toast目前是全球最具影响力的职业壁画家之一。虽然从事跨界创作并拥有两家设计公司,离开街头而入主流的Toast仍然自认全部创作特质源于早期涂鸦艺术。

“在瑞士我是比较早将壁画和街头涂鸦结合起来的人,大约在1990年。即便如此,到今天涉足这行的人也不多。我最好的朋友Dare是瑞士壁画艺术的代表人物,刚因癌症去世,在瑞士他和我可能是少有的以此为生的人。现在还有一位斯麦西(Smash)正在成名。在瑞士,在欧洲,以壁画为生都不容易。最初那段时间,我落魄到要住桥底。哪怕是5年前,我还没办法靠壁画生活,因为没有人来找你。直到两年前,我才算能够有选择地工作,不用为谋生而画了。”Toast告诉本刊,3年前他为收藏家萨克斯(Gunter Sachs)的私人城堡绘制壁画,才找到事业转机。萨克斯是德国富豪,拥有丰厚的艺术品收藏,尤其偏爱当代艺术,当年达利、沃霍尔等艺术家走红欧洲,都有他在背后助力。几年前萨克斯对街头壁画突发兴趣,他发现了Toast和Dare的作品,于是邀请两人去为自己的城堡绘制壁画。Toast的作品随城堡照片传开后,人气陡涨。

( Paper 中国 )

( Paper 中国 )

“在瑞士,街头涂鸦其实不那么合法。我们得偷偷摸摸地画,还好没有被警察抓住过。很多时候,我今天画完一幅,两三天后可能就被人刷掉,或者一天后就被其他人的作品覆盖了。我去过古巴,在那里就不一样,可以随便画,画得好还有人送咖啡给你喝。我觉得,没有哪项艺术运动可以像壁画艺术这样,包含这么多文化内涵在里面。因为壁画始终是在一个公共空间里面发生,不同种族和不同教育层次的人都可以参与进来,表达自己的感受。”

从瑞士苏黎世到中国深圳大芬,改变作画场地,是否也改变了表达方式?Toast对本刊记者说,他也问过自己这个问题:“我能给这里的人带来什么作品?我不想让人觉得,我们总是紧张地在和警察、政府对抗,或者我们被人束缚手脚。我告诉我的团队,要为这里做一幅好作品,它应该是一堵干净的墙——并非一无所有才叫干净,好作品放在墙上,它本身就是干净的。”Toast把《文字变化是涂鸦艺术的精髓!》留在了大芬美术馆的墙体上,仍然是对“Toast”做字母变形,用白、红、蓝三种不同颜色。Toast说,其实你们不知道中国已经为壁画艺术做了很多,“中国的文字和书法是多么奇妙的东西,把书法挂在墙上,本身就是一种壁画艺术”。

( 《液体儿童》 )

( 《液体儿童》 )

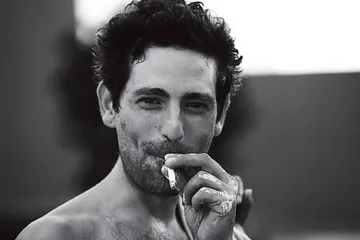

街头

“我做音乐,然后画墙壁创作涂鸦,很多类型都是爱好。可能每一个人的方式不一样,我的方式是不喜欢拿这些东西来赚钱,但偶尔做得好,人家会给你酬劳,这不是出发点。”说这些话的是Paper,毕业于广州美术学院,目前也在那里任教。他给自己定义为“自然人”,属性是“自由艺术家、插画设计师、街头涂鸦人、非洲鼓乐手”,他满头发辫的街头装扮和老师的身份十分不搭。Paper来参展前没看过艺术家的名单,一来才发现很多国外的艺术家他之前都留意过,而且正在学习他们的作品。“我昨天还看他的书,今天就见到了他本人,非常开心。”

( 以色列 Rami Meirri )

( 以色列 Rami Meirri )

生于1989年的Sally是这次最年轻的参展者,和潮汕老乡Paper搭伙成了临时的“广州二人组”。他说:“从来没有画过这么大的墙体,现场规模和之前从他们发给我的电子文件里看到的很不一样,刚开始有点不知道怎么下手。”Paper、Sally和IDG团队这次共享美术馆屋顶庭院的巨大天井,两个广州组合协力完成了国内目前较大而完整的涂鸦作品,整个空间有三四层楼高。在现场拍摄纪录片的导演牟森说,这是整个壁画展中他最喜欢的作品,工作人员私下叫它“秘密花园”——IDG团队画了一幅《井中蛙》,Paper的作品是《液体儿童》,Sally用中国古典的太极意象创作了《宇宙》。他们的作品听起来各不相干,但趴在天井口看下去,四个墙面在色彩和意象上却有奇妙的呼应和连接,鲜艳的红、绿、蓝,这也是他们几个穿戴的主体色。

“在所有参展艺术家里,他们才是最具街头精神的。”牟森告诉本刊。就像Sally,10多岁迷上街头艺术:街舞、非洲鼓和涂鸦。Sally从街头涂鸦中得到的快乐像他的笑容一样单纯和直接,接受采访时,还不习惯把自己的作品称作壁画,也几乎不用其他艺术家经常说到的“表达”和“记录”这样的字眼。他两年前从汕头到广州第二师范学院上学,在这座城市里面找到的涂鸦场地主要是一些老楼房拆迁改造的工地,据他说,荔湾区的东川路、帝王广场和以前的北京路都是他们常去的地方。“广州美院挺好的,专门提供了场所让大家喷绘。”Sally说。

( Same84 希腊 )

( Same84 希腊 )

8月28日下午开幕仪式前数分钟,Paper和Sally他们已经在为开幕式准备非洲鼓表演,胡嘉岷还坐在组委会分配给他的墙体前面,平心静气地画。胡嘉岷在大学里学的是生物专业,但他从小喜欢画,进大学后空闲时间比较多,他开始画油画,没有刻意学,好像在技巧方面也不存在什么困难,于是他考虑是不是可以把绘画作为今后的职业。来大芬之前,胡嘉岷只在丽江参加过一次公益性的壁画绘制活动,胡嘉岷告诉本刊说:“我来的时候,只剩下几面墙可以选。这面墙很长,一般人不大愿意做,我当时第一反应就是做成中国传统的卷轴山水。后来,我想要和现实有一点结合,可以把山水画作为背景,前面就用当下中国的街景,你看到了,有黑色的废墟、倒下的树、被丢弃的布娃娃。”

城市

( 《甜蜜的生活》 )

( 《甜蜜的生活》 )

街头壁画对城市可以达到的介入程度,在北爱尔兰艺术家身上可以看见全部。三人组Bogside Aristes的创立者汤姆对本刊说:“我们画我们所见。每一幅画都有我们自己的故事。”三人组是从小一起长大的玩伴,汤姆和威廉姆是兄弟,凯文是好友。他们在各自离开家乡工作了一段时间后,1993年作为团队开始作画。

北爱尔兰的伯格塞德位于德里西部,是一个传统天主教区。1972年1月30日,2万名天主教徒在伯格塞德举行未经申请的大集会,遭英国军队开枪,14人死于冲突,这一天就是被U2乐队写进歌曲的《血腥星期天》。从1994到2008年,北爱三人组以14年的时间跨度,在伯格塞德的罗斯威尔(Rossville)街区连续创作了12幅巨型壁画纪念这次事件,每一幅都画在居民住宅的外墙上。在全球具有历史影响力的露天的“人民画廊”(The People Gallery)即由此而来。“在我们家乡,可能一整条街都是壁画,都是我们画的东西。很多人会问哪个是威廉姆画的,哪个是凯文画的,哪个是汤姆画的。我们会告诉他,其实都不是我们哪一个人画的,是我们三个人在一起共同创作,然后变成一个完整的作品,我想这是我们与众不同、独特的地方之一。”

( Faith47 南非 )

( Faith47 南非 )

在德里,人们认为壁画是表达思想和描述生活、讲述故事的一种方式。在他们的作品里面,可以看到墨西哥壁画家里维拉的政治壁画风格在隐现和延展,工人、铁锤、齿轮、毒气防护面具、汽油弹、和平鸽,这些都是北爱三人组的标志性符号。

但并非每一个艺术家都认为自己的作品应该和城市发生关系。导演牟森在拍摄过程中问Toast,壁画跟城市的关系是什么。这是中国策展团队特别想深入的问题。但是Toast说他很抱歉,对这个问题他没有答案,壁画在他看来没有过多的承载。“这是最真实也最直接的一种艺术表现形式,它跟放在博物馆或者美术馆里面的艺术作品非常不同,即使你的观众不喜欢你的表达,或者他们觉得这是暴力,是政治,那是经济或者个人的私欲,这都没关系。所以我觉得壁画就是跟公众最直接交流的形式。”Toast说。

( 《村庄消失,都市待寻》 )

( 《村庄消失,都市待寻》 )

作为总策展人之一,周红枚是促发这次展览的关键推手。周红枚告诉本刊她的观点:“壁画艺术作为一种公共交流的媒介在城市尺度上介入公众生活,并在潜移默化之中阐述特定文化价值的同时戏剧性地完成了对特定公共场所的重新限定。街头壁画的生命在于社会生活的现场,对大芬村而言,它们将把艺术和现实的关系演示得很鲜明,它直接示范了艺术是怎么对生活做出反应、如何表达生活,又怎样影响生活,让大家获得参与感和成就感,增加人们对社区的认同感。”周红枚正考虑向市政府提交一个关于设立“深圳国际壁画双年展”的提案,将街头壁画从大芬村延伸到整座城市。■

“如果有一幅壁画,也许就不一样了”

( 《我就是别人》 )

( 《我就是别人》 )

——专访“深圳大芬国际壁画邀请展”总策展人孟岩

三联生活周刊:策展前,你们对国际上壁画艺术和城市空间所形成的关系做过调查,大概得出一个什么样的印象?

( RUN 意大利 )

( RUN 意大利 )

孟岩:敦煌壁画也好,“文革”宣传画也好,中国人对壁画这种公共艺术其实并不陌生。现在壁画的空间更多地被广告取代了。在西方,壁画艺术没有中断过,尤其是大城市,比如美国旧金山的壁画已经成了城市里引人注目的经典,地图上会告诉大家哪里有好的壁画。包括我们这次请来的北爱三人组Boxside Aristes,他们居住的城市已经变成壁画的旅游点了。

三联生活周刊:就因为他们吗?

( 《头顶上的蓝天》 )

( 《头顶上的蓝天》 )

孟岩:是。他们一直在自己的城市里作画,记录北爱尔兰的历史。通过壁画,可以把糟糕的、无趣的地方变得有趣和富有吸引力。深圳这样一个经过30年急剧发展的城市,留下了很多没有历史感的、面目模糊的边角,除了楼号,没有任何说得出来的特征,让生活在那里的人没有归属感。如果有一幅壁画,也许就不一样了。一幅壁画、一个空间,把大家聚拢到了一起,所以我觉得壁画的公共性跟建筑的结合是与生俱来的,这也是求助于壁画来再造美术馆的原因,在里面做多少个“对流展”,恐怕都没有壁画对公众的冲击来得更直接、更强烈。

三联生活周刊:街头壁画生来就有一种对主流和秩序的挑战。你们想过吗,这些受邀的艺术家,尤其是国外的知名艺术家可能会在内容和形式上表现得很激烈?

( TOAST 瑞士 )

( TOAST 瑞士 )

孟岩:我们还是有一些策略的。第一轮筛选范围很宽,但我们有意识地没有选那些偏的,特别街头的和特别反社会的不要,特别传统的也不要。第二轮筛选时我们给了一个“读村·画城”的主题,约略框定在对城市、村庄和村城演化的解读里面。外国人解读中国,很容易就是龙啊凤啊,符号化中国,我们不希望这样,我们期待艺术家发生个人体验,到大芬后,很多艺术家都根据现场感受将提案改了,我们也允许。

三联生活周刊:相比之下,国内的参展艺术家大都非常年轻,有些甚至从来没有受过美术院校的训练。你们没有预设任何门槛?

( 《文字变化是涂鸦艺术的精髓》 )

( 《文字变化是涂鸦艺术的精髓》 )

孟岩:挑选作品很严格。国内做街头壁画的人不多,还没有形成很清晰的创作圈。让人高兴的是,包括国内艺术家在内,没有一件作品风格重复,达到了我们想要的“杂”的形态。比如大芬村的徐红,作品《村上村下》用了比较写实的油画语言,虽然不完全在他们的壁画语言体系内,但有意思。湖北的胡嘉岷把版画和中国卷轴山水结合在一起,天津的崔雪涛用了上世纪70年代民俗宣传画的语言。北京的雷磊以前没画过壁画,他就敢直接用蜡笔。整个壁画展偏向街头、民间、草根,世博深圳案例馆的大的语境也是这样,回到它所阐述的城市实践案例的源发地,以更草根的方式和当地艺术交流。

三联生活周刊:在这次热闹的艺术事件过后,街头壁画在深圳还能找到自己的位置吗?

( 总策展人孟岩(前排左三)、周红枚(前排左四)和他们的策展团队 )

( 总策展人孟岩(前排左三)、周红枚(前排左四)和他们的策展团队 )

孟岩:有第一次,就会有第二次,最终肯定是壁画回归城市。深圳不会再有一个美术馆像大芬这样是为壁画量身定做,但还有其他上百个“城中村”,有工业区、创意园和地铁界面。我就知道深圳有个小街头画家,在立交桥下画,用线条勾20多米长的巨型动物,画完拍了照片就跑,然后第二天作品就被人抹了。这次壁画展本来想请他参加,但大墙体都分给了国外的艺术家,小墙体又不适合他。我们“都市实践”正在华侨城设计一幢房子,我准备请他来画,帮他把作品保存下来。■ 街头艺术孟岩深圳壁画读城壁画涂鸦文化美术